専門コース

専門コース

染織デザインの基礎から専門的に学ぶコースです。

1年目は、他では体験できないくらい充実した密度の高い基礎授業を行います。

2年目は、各々が目的を持って具体的な作品を制作し、テキスタイルデザイナー・染織工芸作家・造形作家・雑貨デザイナーやショップオーナー等を目指します。

3年目は、自分の力を十分に発揮できるように、交換留学やコンペへの挑戦などで自信をつけます。

専攻科

具体的な目標を持って作品を制作し、希望する分野(着物、雑貨、ファッション、インテリア、造形等)の企画制作からプレゼンテーションまでを学ぶ。インターンシップを通して企業体験もできる。

創作科

技術力、表現力、思考力を深めるとともに、自身の方向性を具体化する。北欧提携校への交換留学にも挑戦できる。

交換留学

創作科では提携校の HV Skola(スウェーデン)へ3ヶ月の交換留学をすることができます。日本を外から見つめなおし、北欧の優れたテキスタイル文化と技法を学ぶことにより、デザイナーや作家として暮らしのためのよいデザインを提案できる人を育てます。

本科

カリキュラム紹介

講義

| 講義名 | 内容 |

|---|---|

| ● 色彩演習 | 色彩の基礎知識と、テキスタイルにおけるその効果と活用を学ぶ |

| ● 織物文化館 | 川島織物文化館収蔵品の見学を通して、染織の文化を学ぶ |

| ● テキスタイルの現場 | 工場を見学し現場のデザイナー、企画担当者、技術者からレクチャーを受ける |

| ● 表現論 | アーティスト、デザイナー、研究者など外来講師によるレクチャーを受ける |

演習

| 演習名 | 内容 |

|---|---|

| ● 基礎織り | 多色の糸を使って織る中で糸の準備や機道具の扱いに慣れ、作業の流れをつかむ 4枚綜絖でできる組織を使ったディッシュクロスを織る |

| ● 織実習1 | 〈綴織〉 絵画的な織表現のテクニック演習と作品の制作 |

| ● 織実習2 | 〈布を織る〉 細い綿糸と絹糸を使いオリジナルストライプの布を制作 |

| ● 組織 | 8枚綜絖を使用した組織を織り、天秤機の機構を学ぶ |

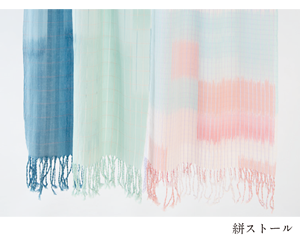

| ● 絣基礎 | ラミーを使って経緯絣のクッションを作り、その過程において絣の全行程を学ぶ |

| ● 化学染色 | 糸染め(綿、絹、麻、羊毛)の基本原理と実技を学ぶ |

| ● 天然染色 | アカネ、クチナシ、ヤマモモなどを使用して天然染色を学ぶ |

| ● デザイン演習 | 様々な素材を体験し、各自のテキスタイル表現の幅を広げる |

| ●ニードルワーク | 講義と刺繍実習からインド歴史や社会背景を学び、ものづくりの意味を考える |

| ● スピニング | 羊毛が糸になるしくみを手紡ぎの実習を通して学ぶ |

| ● ホームスパン | 手紡ぎ羊毛糸の特長を活かし、それぞれがデザインしたマフラーを織る |

| ● ファンシーヤーン | 紡ぎと撚り合わせを駆使し、色々なファンシーヤーンの作り方を練習する |

| ○ 修了制作 | 一年の総まとめとして、個人制作及びグループ制作を行う |

| ○ 課外研修 | 織工房、産地研修 |

授業内容をより充実させるために若干変更する事があります。

本科の一年間

| 4月 | 基礎織 スピニング デザイン演習 織物文化館 |

| 5月 | 織実習 デザイン演習 化学染色 |

| 6月 | 織実習 デザイン演習 化学染色 ニードルワーク |

| 7月 | 織実習 デザイン演習 色彩演習 |

| 8月 | 夏休み 天然染色 |

| 9月 | デザイン演習 組織 絣基礎 産地研修 |

| 10月 | |

| 11月 | ファンシーヤーン グループ制作 |

| 12月 | グループ制作 個人制作 冬休み |

| 1月 | 個人制作 |

| 2月 | 講評会 |

| 3月 | 修了制作展(京都市美術館別館) |

科目により授業日数が異なりますので、上記表は概略です

▲ TOP

専攻科の一年間

各々がテーマを設定し、インテリア・ファッションテキスタイル・着物・帯・造形等の制作を通して計画性、デザイン力、高い技術を身に付け、独自の表現を追求します。それぞれの立ち位置やテキスタイルの現場を知るために、学外コンペや産地研修、インターンシップなど積極的に参加します。

| 4月 | 個人制作 | 店舗空間のためのテキスタイル制作 | ポートフォリオ作成 |

| 5月 | | テーマを設定し制作 | 捺染絣 西陣絣工房見学 | 就職活動 |

| 6月 | | | インターンシップ | | |

| 7月 | | | 綟織 | | |

| 8月 | ↓ 夏休み | 学外テキスタイルコンペ | | |

| 9月 | 講評会 | 木綿手紡ぎ研修 | | |

| 10月 | 修了制作を開始 | 北欧の織り | | |

| 11月 | | | | | |

| 12月 | | 冬休み | | | |

| 1月 | ↓ | | | |

| 2月 | 講評会 | ↓ | |

| 3月 | 修了制作展(京都市美術館別館) |

科目により授業日数が異なりますので、上記表は概略です

専攻科の一週間

▲ TOP

創作科で学べること

それぞれが自立し、創作を続けて行くためのスキルを身につける1年です。 北欧のテキスタイル文化と技法を学ぶ交換留学の機会があります。 またコンペ等に参加することにより、感度の高いデザインを目指すとともに、 具体的で実践的なプレゼンテーション力とビジネスセンスを養います。

創作科の一週間

| コース名 | 入学金 | 授業料 | 諸費 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 本 科 | 242,000円 | 902,000円 | 242,000円 | 1,386,000円 |

| 専攻科 | - | 748,000円 | 88,000円 | 836,000円 |

| 創作科 | - | 616,000円 | 77,000円 | 693,000円 |

授業料及び諸費は前期・後期で分割納入することができます。

本科個人制作修了、及び専攻科・創作科の作品制作に掛かる材料費は別途必要となります。