専門コース3年目の創作科では、希望者は選考を受けた上で、提携校であるスウェーデンのテキスタイルの伝統校 Handarbetets Vänner Skolaへ最長3カ月の交換留学をすることができます。

9月からの3カ月間、留学していた萩原沙季さんの3回目の報告です。萩原さんは11月末まで、ダマスク織りや刺繍などの授業に参加しました。

ついに最後のレポートになってしまいました。留学最終月となる11月は、しばらくすると急に冷え込み、後半に入ると初雪が降りました。雪にうっすらと包まれたストックホルムの街は、冬の澄んだ空気と、あまり高くは昇らない太陽のやわらかな光のなかで、静かに佇んでいました。

先月末に取り組んだアートソーイングについて、Backstageカフェで展示がありました。個性豊かな作品たちがKatarina先生により色やインテリアとの相性など絶妙なバランスで配置され、とても楽しい展示になりました。

また、9月に織ったダマスク織の作品についても、学校の刺繍教室のウィンドウを使って、3〜4作ずつ週替わりで簡単な展示がありました。このように、作品がカフェや路面ウィンドウなどで学外の方の目にも触れる機会があるとは想定しておらず、感無量でした。

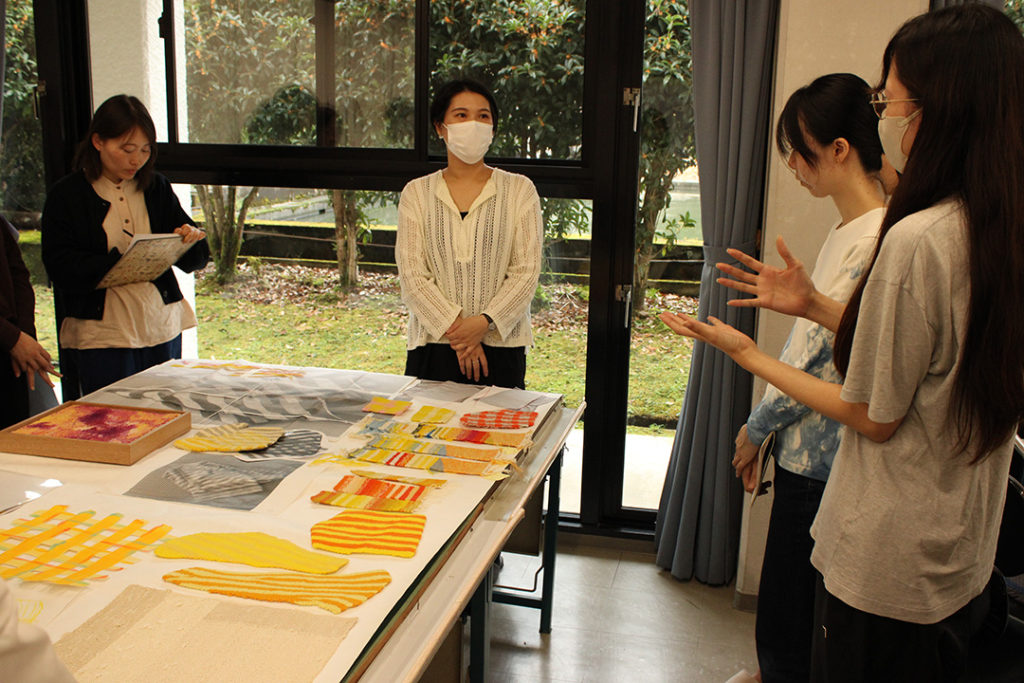

11月からは自由制作の予定だったのですが、タイミングが良かったのか、グループ制作のデザインを行う3日間の授業にも思いがけず参加することができました。HVの最終学年(HTU2)には、学内を飾るテキスタイルをElisabeth先生とクラス全員で織るプロジェクトがあり、今年の課題はキッチン(食堂)の窓際にかけるカーテンでした。そのデザイン案をクラス全員で作り上げていくプロセスは、とても刺激的でエキサイティングな体験だったので、少し詳しくレポートしたいと思います。

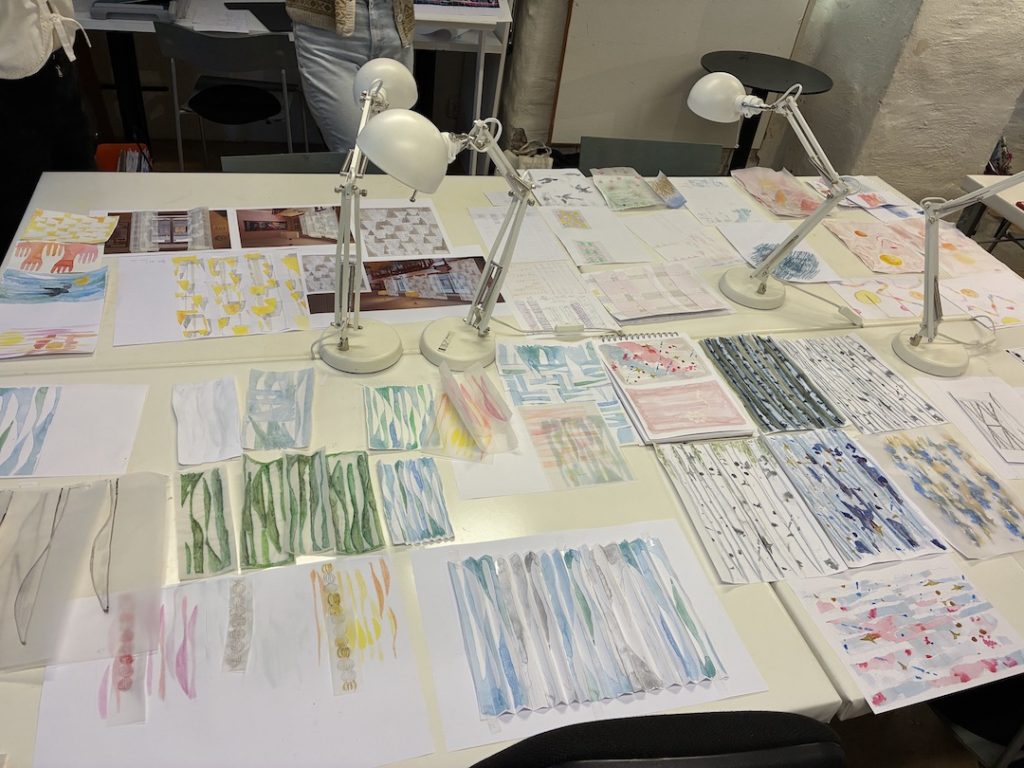

デザイン1・2日目は、担当のLinnea先生の指導のもと、カーテンの目的等について意見を出し合った後、3つのグループに分かれて各自デザイン案を作成しました。次に、その案を記名はせずに隣のグループに渡した後、もう一方のグループから渡されたデザイン案から好きなものを選び、折ったり切り貼りしたり、色を変えたり、新たに模様を足したり…など、自由にアレンジを加えていきます。このようなアレンジの作業を数回行います。

最終日は、デザイン案全てから、各自推し案を一つだけ(自分が関わったものでもそうでなくても)自由に選び、分担して作ったキッチンの模型を使ってプレゼンを行います。そして最後に、翌週Minna校長先生とElisabeth先生を相手に最終プレゼンを行う3案を絞りこむため、一人3票で投票を行います。今回は投票を2回行っても票が分れ、最後には一人1票で決選投票を行うことになるという、手に汗握るドラマチックな展開になりました。

このようなデザインの過程で面白かったのは、各自の案が、アレンジを加えられることで発展していく様子を目の当たりにできたことです。とりわけ自分の簡単なスケッチが、クラスメイトたちのセンスにより、原案から想像できない完成度のデザインに変身していたのには驚嘆しました。グループで制作することの醍醐味を味わえた貴重な体験だったと思っています。

自由制作では、織物理論の授業で経糸によるモンクスベルトを初めて知ったので、スウェーデンで目にした秋の紅葉をテーマに挑戦してみることにしました。とても良い出来とはいえませんが、一人で作業するなかで失敗や試行錯誤をすることで、HVの整経の仕方や、織組織の仕組みなどをしっかり身につけることができたと感じています。

また、様々な組織を学べる理論の授業もとても楽しかったのですが、理解できたというには程遠いため、日本で少しずつ復習して実際に織ってみるという目標もできました。

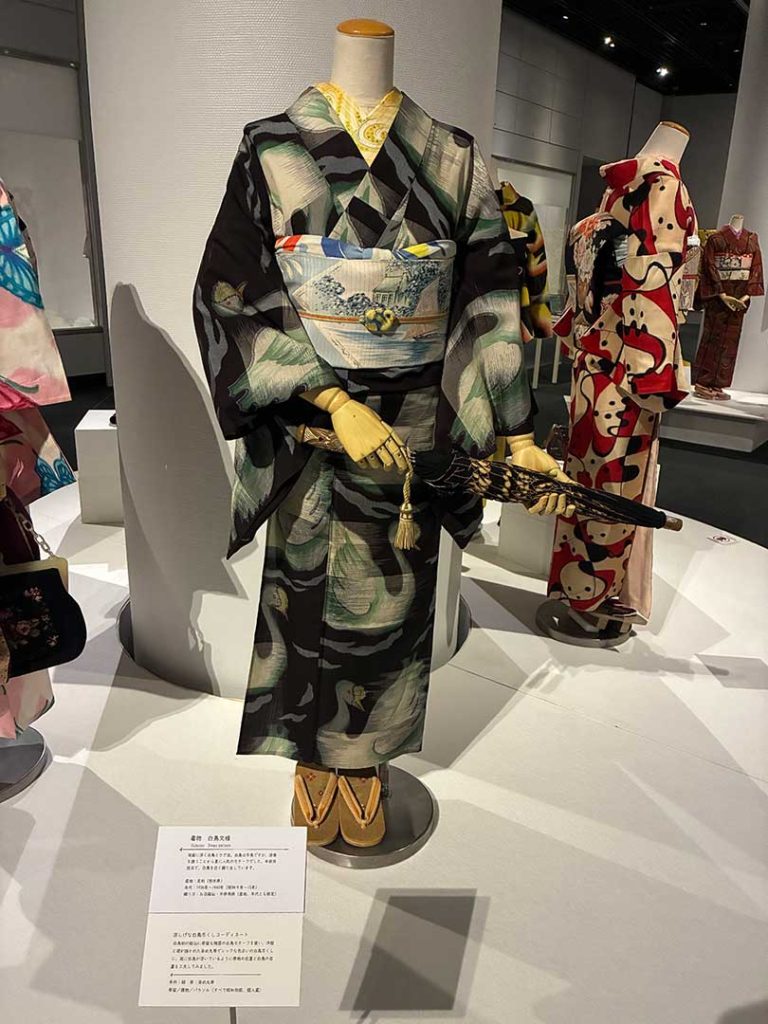

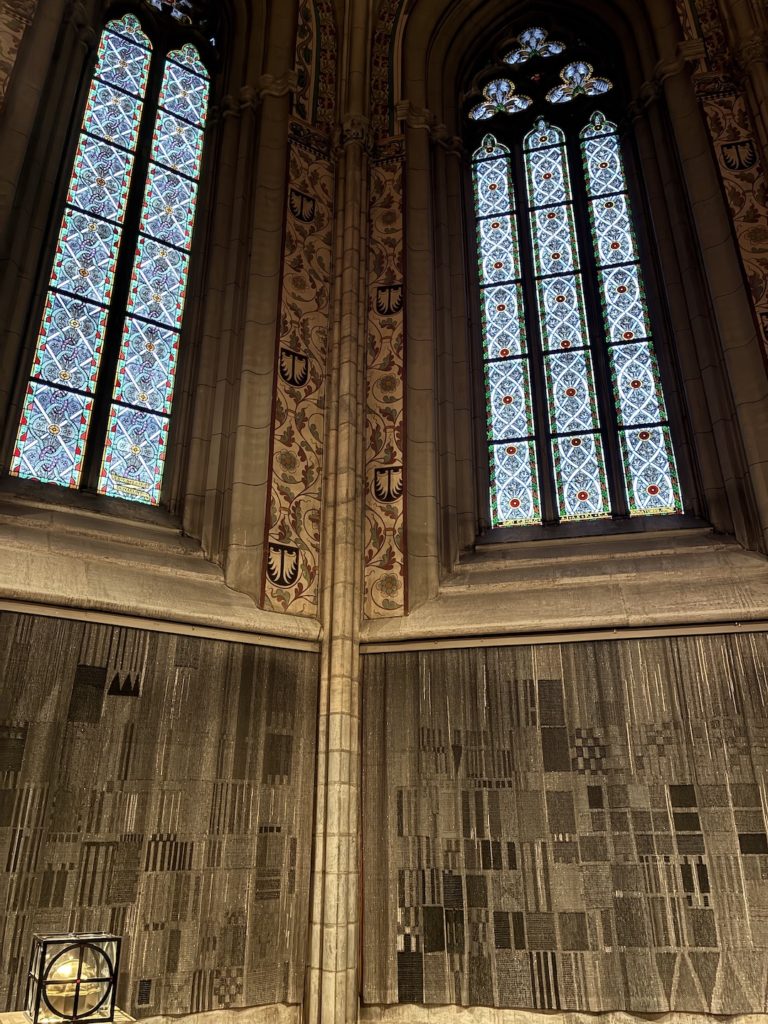

なお、11月には、Lisa先生によるテキスタイルヒストリーの授業の、ストックホルム市庁舎とウプサラ大聖堂の見学にも参加することができました。

特にウプサラ大聖堂の見学では、大聖堂のなかに近現代の手織による作品が装飾として少なからず使われていることに驚きました。大聖堂建築の古典的な様式に、モダンなテキスタイルが見事に調和していて、大変興味深かったです。

約3カ月の交換留学は文字通りあっという間で、帰国してしまった今振り返ると、まるで夢だったように感じます。それくらい私にとって、何よりも変え難い、幸せで宝物のような時間でした。そして、それは出発前からサポートして下さったKTSの先生方や事務の方々、そしてあたたかく迎えて下さったHVの先生方やクラスメイトたち、ミニハウスを貸して下さった大家さんのおかげに他なりません。心から感謝しています。

HVは、手織や刺繍等の手工芸技術を学べる世界でも有数の学校であり、先生方も学生も優秀であるだけではなく、熱心で、ひたむきです。その一員として少しの間でも過ごせたことは本当に光栄なことであり、同時にあまりにもたくさんのことを学ぶことができました。

それを一言で説明することは難しいのですが、あえていうなら「表現することを恐れない、そして妥協しない」ことだと思います。

デザインのアイデアが出てこず悩んでいたとき、Elisabeth先生が何気なくかけてくれた「最初から完璧を目指さなくていいんですよ」という言葉にはハッとさせられました。私は自信がないあまり、いつのまにかもっと上手くやらなければダメだと勝手に思い込んでいたのだと思います。これからは気楽に肩の力を抜いて、アウトプットを習慣にしたいと思っています。

そして「妥協しない」姿勢は、クラスメイトたちから学びました。どの課題でも、みんな仕事や家庭で多忙であるにも関わらず、決して諦めることなく、やりたいことはすべて、裏の見えないところまで美しく丁寧にかつ期限内に仕上げていました。これは精神的にも体力的にも極めて難しいことで、時間が迫ってきても落ち着いて作業していた彼女たちには尊敬の念しかありません。

当初はクラスメイトたちと自分をつい比べてしまい、落ち込むことも少なくありませんでした。でも、頂上が見えなければ山は登れません。これからはHVで学んだことを糧にして、少しずつ登っていきたいと思っています。

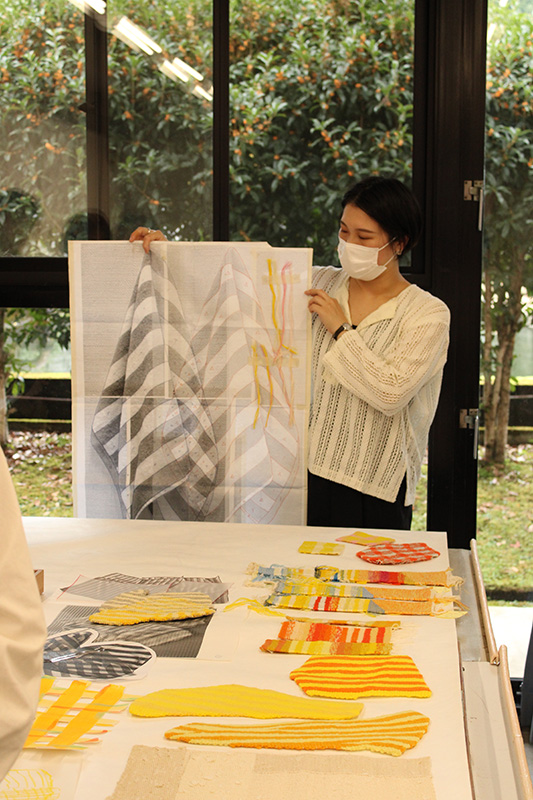

授業や作品展示の様子を紹介したいと思い準備しました。交換留学の楽しさが少しでも伝わっていたら幸いです。

*現在、川島テキスタイルスクールでは2026年度の各コースの願書受付中です。専門コース本科・技術研修コース(日本語)の三次締切は3月6日、マンスリーコースの締切は2月13日です。