芸術大学を卒業し、何年か会社員生活を送り、川島テキスタイルスクールの専門コースに入学。「やっぱり作り手になりたい」という自分の気持ちに素直になったというUさんに、大学の専攻とは違う織りを選んだ経緯や、仕事を経験して実感する学び甲斐などについて語ってもらいました。

◆我慢しないで素直になった

——Uさんは芸術大学の大学院を卒業されていますが、染織の専攻ではなかったのでしょうか。

大学で染織は全くやっていなくて、現代美術やインスタレーションを学びました。作品制作における素材や手法はその時々で変わり、糸を扱ったこともありました。糸や織りや布に興味はあって、染織専攻の友人の制作室に遊びに行ったり、制作の話を聞いたりして楽しそうとは思っていました。

——卒業後は2社で働かれています。どちらもものづくりの会社です。

それは意識していた点です。卒業後の進路は、自分の制作を続けるか、留学するか、就職するかの選択肢の中で、新卒だからこそできる経験として就職を選びました。会社は、自分が素敵やなと思える製品を作っていたり、作り手へのリスペクトがしっかりあるところがいいと思って選びました。一旦自分で作るところから離れる、またやりたくなったら戻ろうという気持ちでした。

——2社を経て、やっぱり自分で作りたくなったのでしょうか?

そうですね。1社目は商空間ディスプレイの仕事に携わっていました。製品をよく見せるには、販売するにはどうするかなどすごく勉強になりました。ただお店ではシーズンのサイクルが早く、ディスプレイの役割が終わったらお金をかけて廃棄せざるを得ないとか、消費ペースがちょっと早いなと引っかかりがあったんです。もし自分が作るなら消費期限の長いものを、仕事のペースではなく作りたいと思いました。2社目はインテリア業界でしたが、どの環境でも私だったらこうするとこだわりが出てくるようになって、もう自分で考えて作りたいんやろなって。その気持ちを優先させました。

——そこで学校で学ぶという選択をされたのは?

働いてた時、同年代で進路変更した周りの人たちと話す中で、結婚だったり出産だったり、退職してもう一度勉強したりといういろんな選択肢で勉強が 1 番羨ましかったんですね。羨ましいと思うならやればいい。我慢しないで自分に素直になったという感じです。

——どうして織りだったのでしょう?

前職で、テキスタイルの張地のデザインや機能を接客時に説明する必要があって、インテリアファブリックを勉強していたんです。ただ言葉で覚えても実感がなく、これは実際にやらないと理解できなさそうと感じていたんですね。世の中に流通している布を見てもわからないところ、手織りの始めと終わりはどうなっているかとか織物の仕組みが気になりました。興味が先にあって、仕事を通してもっと知りたくなった。服も好きですし、専門的に勉強するのに違和感がなかったです。

——学校見学に来て、即決できた理由は?

先に退職を決めていたので、あまり悩みませんでした。この学校の雰囲気が自分の通っていた大学に似たところがあって、懐かしい感じがして。制作のための場所とか、機がたくさん並んでいる空間とか、自然豊かで静かな校舎とか、初めて来たのに戻ってきた感じ。いろんなタイミングが合って、この学校に通うことになって、この選択で良かったんじゃないかな。日々楽しいですし。

◆自分にとって、ものづくりの営み自体が必要

——これまでの仕事の経験は、今の学びとどうつながっていますか?

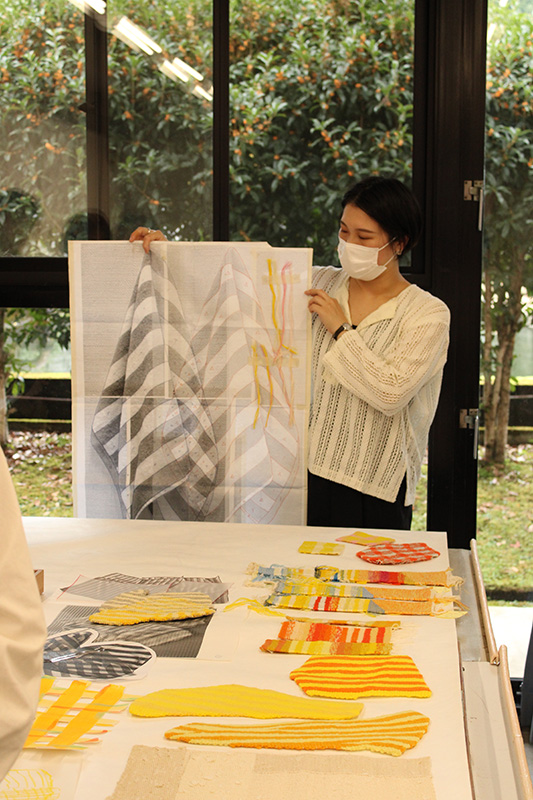

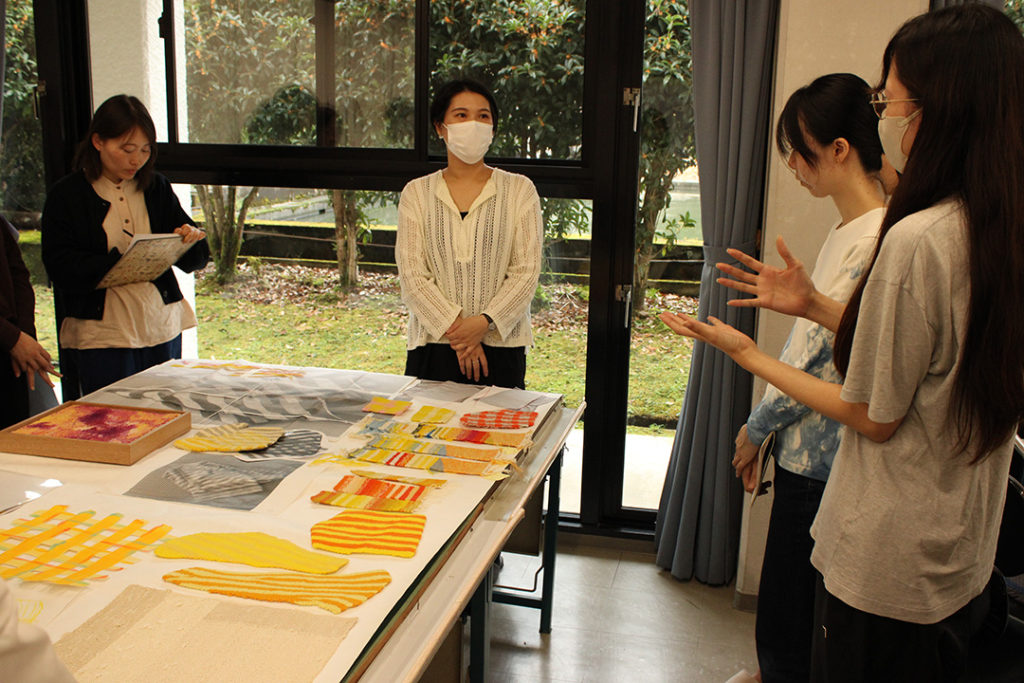

課題をやる中で、経験に助けられていると思うことは多々あります。今だから出てくる考え方や表現とか、これまで全部の蓄積でやっているなって。制作に取り組む姿勢も、ただ丁寧に綺麗にゆっくり作ればいいじゃなくて、どの過程も無駄なく、早く丁寧に、を心がけています。効率を上げるにはっていうのは仕事で求められるところでしたし。人に言葉で伝える場面でも、自分だけ分かっていればいいのではなく伝えるために心を砕く必要があるのも、仕事の経験から思うようになったんじゃないかな。

——経験を生かせていると思えるのは嬉しいことでは。

日々幸せな気持ちです。通学のバスに乗りながら思いますね。課題だけやれる贅沢な時間。羊毛をほぐす作業でも、昨日より綺麗に早くできるわとか。そのためにどうしたらいいかにずっと頭を使ってる。それが贅沢やなって思いますね。これまでは製品をお客様に届けるまでの業務がメインで、それをやり続けたかったわけじゃなく、やっぱり作り手になりたかったんやなって。この学校ではどの作業工程もどんな仕上がりかも全部自分の責任でやっていけるのが面白いところ。ものづくりの楽しさや喜びが日々更新されている感じですね。

——これから修了制作が始まります。どのような心構えですか?

制作プランを考えるのに、これまで学んだことは一旦置いて、つくりたいものをつくるにはどうしたらいいかと考えた方が、ここでしかできないものづくりができるんじゃないかと思って取り組んでいます。根っこには、いらなくなるものを作りたくない気持ちがあります。指示を出して他の人に作ってもらうのともまた意味が違って、自分にとって、ものづくりの営み自体が必要。広い意味で自分が必要なものを作っていきたいです。

——商業ベースの仕事の経験を経て、Uさん独自の見方があるように思います。

大きなものづくりの流れがあると、口を出せないところがほとんどですし、その分モヤモヤは溜まりますよね。この学校って、そういう社会の消費の部分と一線を画しているじゃないですか。ここがあって助かりました。ここに来るまで、必要な遠回りだったんやろなって。遠回りでもないのかな。今、大学や大学院にいた時より制作を頑張ってると思います。作り手に戻ってこられた喜びもあるし、学んでいる内容も新鮮ですし、今までやってきたことを生かせている実感もある。なるようになる、流れがあるんやなって思います。

——自分の気持ちに素直になれたのも大きいのでしょうか。

そうですね、やっぱり素直が一番。これからも素直にものを作っていけたらいいですね。