2024年秋から約3カ月間、川島テキスタイルスクールの技術研修コースに通い、着尺を制作した堤加奈恵さん。繊維造形作家で、大学でテキスタイルの講師をしている堤さんがスクールで着尺を学ぼうと思った動機や、制作プロセス、学んだ実感などについてお話を伺いました。

◆着用するための布を織る経験は必要だと思った

——堤さんが着尺を学びたいと思われたのはなぜですか?

日本で染織のことを考える時に着物は避けては通れない。今は着物と言えばフォーマルな存在ですが、昔は仕事着や生活するために使う布も家で織られていたことを思うと、着用するための布を織る経験は必要だと思ったんです。あと、着尺といえば一番難易度が高い認識です。独学でも着用する布は織れますが、まだ知らない方法を知りたいですし、学びを得たいと思っていましたのでまずは着物の技術を最初から最後までしっかりと学んだ上で、これから自分で作品への転換などいろいろ考えながら制作していきたいと考えました。

——川島テキスタイルスクールを選んだのはどうしてですか?

修了生とお仕事をご一緒する機会が何度かあり、技術がしっかりしていると思っていたんです。大学とは違って年齢も経歴もさまざまな方たちが同級生という環境も面白そうだと思ったのもあります。

——今回、堤さんは技術研修コースで制作するのに支援金を得て、スクールの修了展を作品発表の場にするという方法をとっておられます。その内容を教えていただけますか。

日本美術家連盟「美術家のための支援事業」に採択いただき、この支援金を充てています。作家活動を続けるにはお金の問題がどうしてもあって、助成金を申請して予算を確保する方法というのは作家の先輩から教えてもらってきました。財団や協会によって締切や支援金スタート時期が違うので、コース開始に合うものを選んで申請しました。昨年夏から申請書を書き始めて、決まったのは10月。採択されなかったら自費でも受講しようとは決めていました。

——今回の制作では、花脊(京都市左京区の山村地帯)で採取した植物で染色されました。どのように構想されたのでしょうか。

今回の着尺もやるからにはテーマを持って制作したいと思っていた矢先に、花脊の方と知り合い、現地に通う中で地域の問題や状況を知り、植物の生態系を守る活動とつなげるテーマに至りました。その上で染料として選んだのは経糸は繁茂を続けるオオハンゴンソウという外来植物で、緯糸は花脊を象徴するチマキザサをはじめ、昔から親しまれてきたトチやクリ、クロモジ、カナクギ、ハギなど。生態系を脅かす外来種を経糸に、昔から地域の方々に親しまれてきた植物を緯糸に織っています。オオハンゴンソウは特定外来生物に指定されていますので、自然観察指導員の方と同行し、ご指示の元で作業をさせてもらいました。

——染色するのにスクールの環境はどうでしたか?

設備が整っているのは大きいですね。外のスペースでも染められるし、大きい鍋もあるし、家でやるのとは全然違います。山がすぐそこにあるので、煮出した後の植物を自然に返せる。肥やしになると思うと、ごみとして捨てるのとは気分が全然違います。私も将来、こんな染色室を持ちたいという明確な夢ができました。

——制作環境としてスクールはどうでしたか?

直接先生から教えていただく内容はもちろんのこと、長い年数ここで織物を教えているからこそ蓄積されている情報の多さ、校舎にある設備や織機、道具類なども見ていて勉強になりました。他の学生さんもいろんなものを織っておられて、作業途中の織機を見て、こういう風に進めるのかとか。今まであまりまじまじと見たことのない織機もあって、いろんなタイプの織機を見られたのも楽しかったです。

◆絹糸の扱いにくさに驚き、着物になって納得

——着尺の制作における学びの実感はどうですか。

すごく濃厚な3カ月で、めちゃくちゃいい経験でした。最初、絹糸の扱いにくさに苦戦しました。普段ウールや綿や麻はよく使うのですが、これまでほとんど生糸を扱ってこなくて、細いし、浮くし、静電気でひっつくし、ささくれに引っかかるしで、これは何?!本当に着物になるまで漕ぎ着けられるの?!と。精練の段階(染色の前工程)から衝撃で、(アルカリ性のお湯につけて)表面のセリシンが溶けていく様子や、どんどん光沢が出てくる事に、昔の人はよくここにこの艶が眠っている事に気づいたなとか、考えていました。そして、この扱いにくい生糸をいかに扱いやすくするのか、というところにも知恵が詰まっていて、改めてすごいなと思いました。

絣についても、どの工程も隙がなくて気が抜けない。思い通りの柄を出すための1mmの為の神経が凄まじく、着物にかけるエネルギーがすごいと思いました。衣服のデザインや選ばれる素材は、昔から権力の象徴であったり、集団行動をする上で大切な役割だったことについても考えました。これまで私の知っている絣と、今回取り組んだ絹糸の着尺の絣は全く別物でした。

——着物に仕立てた作品を見て、今どんな思いがありますか。

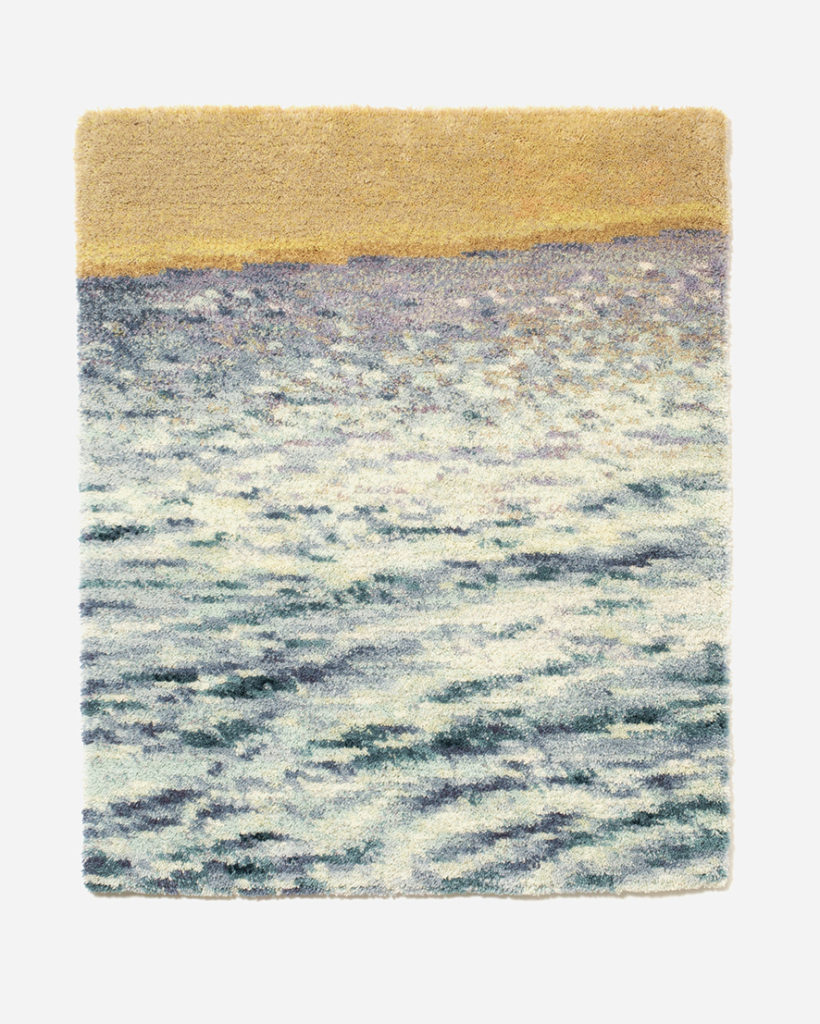

縫い合わさって立体的に仕上げたものは、絹独特の艶感が際立ち、光の受け方も相まって布の色の見え方が美しい。今までの苦労が全て報われた感じがして、大変な素材ではあるけれど、この美しさを前にして納得できました。

——スクールでの学びは堤さんにとってどういうものでしたか?

すごく気持ちいい時間でした。ここは技術の集積所みたいだなと。現代では自分で織ることはほぼされなくなり、生きた技術はすでになくなっていることが多い中で、技術を集積しているのがこの学校だと思ったんです。先生から教わる時もそうですし、会社(川島織物セルコン)で蓄積された専門技術もこの学校で担保され、守られている。円の中に多角形で表すグラフ(レーダーチャート)で表すと、面積が広くて総合的にバランスがとれているイメージ。そんな場所がどっしりと存在してくれている有り難さを感じます。駆け込み寺のような、どうすればいいかわからないことでも聞けば必ず答えが返ってくる、安心感のある場所として存在している気がします。

——本気で織物をやりたい人が学びに来てくれるからこそ、スクールも日々更新しています。作家で講師である堤さんの学びの姿勢に励まされる人もいるのではないかと思います。学びたい時はいつでも戻ってきてください。ありがとうございました。

*堤さんは2020年、専門コース「表現論」の講義でゲスト講師としても来られました。授業リポート記事はこちら。