長年勤めた仕事を退職し、ウィークエンドクラスを1年受講後、織りを本格的に身につけたいと専門コースに入学したSさん。現代社会で生き、時間に追われて働いてきたところから、織りを学んでこれまでとはまったく違う価値観の世界を知ったといいます。修了を迎え、「本来の自分を取り戻せて、すごくほっこりしています」と穏やかに語るご本人の、専門コース2年間の歩みをインタビューでたどります。

◆私の力よりもちょっと上のところ、未知の世界へ

——いよいよ修了を迎えますが、専門コースの2年間で特に印象に残ったことはありますか。

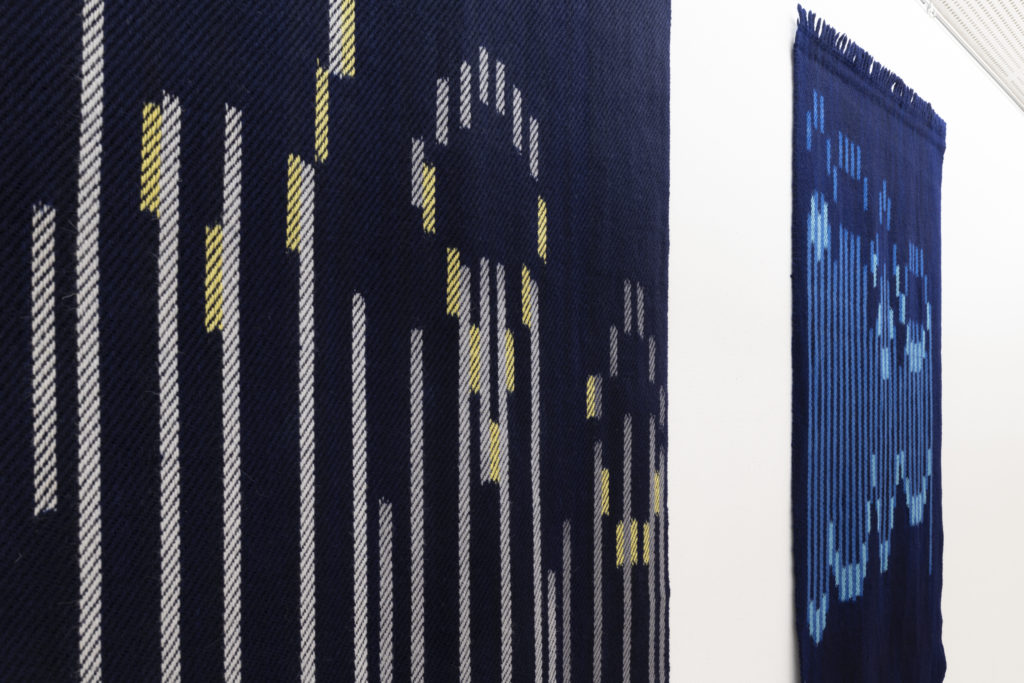

みんなの修了作品です。それぞれ頭の中にあるイメージが違って、自分のやり方で一生懸命形にしている。1枚の布ですが1枚の布だけじゃない、作品の後ろにある人間を感じるところに感動しました。

——このスクールには人生の転機に入学される人や、いろんな背景の人たちが集っていて、作るものにもその人が反映されるのではないかと思います。

この学校で織りを学ぶ中で、布ってまさに生活そのものだなと感じることが多々あって。表現の要素が、単なる表現ではなく日々に基づいている表現というのかな、それに美しさが加わって。私は『枕草子』が好きで古典作品の中に描かれる美しい衣装から、織物に興味を持ちました。あの随筆には作者が日々の生活の中で見つけた美しいものたちが書き綴られていて、私たちが自分の好きなものを一枚の布で表現しようとすることに通じるように感じます。

——表現の要素についてもう少し聞かせてください。それはアートや自己表現とは違うということ?

ちょっと違うと思います。学校ではデッサンの授業やデザインを学ぶ演習がある一方で会社(川島織物セルコン)の職人さんがされているような技術を学ぶ織実習もある。糸を紡いで織るという生活に根ざした昔からの土台があって、技術的な部分、芸術的というか新しい表現みたいな部分、と複数の要素があると思います。

——特にそう感じたのは何ですか?

絣です。絣というと矢絣しか知らなかったんですけど、絣糸の使い方で表現が広がるとわかりました。糸を括って染めるのは、糸によって染め方も違うし、色の境目を括る感覚とか織の風合の感覚とかは技術と勘の部分です。デザインには芸術的な要素が入っていると思うんですけど、自分がやりたいイメージをそのまま絣で落としこもうとすると難しく、織物の経緯の規則性の中で考えながら整えていく。下絵や製図を描いて、理論的にこうできるはずと計画しても自分の技術が追いつかなかったり、糸の性質、織り機との相性、打ち込みの仕方でも変わったりして、自分の限界を超えて取り組んだ感じがします。

——自分の限界を超えて、というのは。

失敗を繰り返して学び続け、1年目はできなかったことが2年目でできるようになったことも多いです。先生方がたくさん引き出しを持っておられて、こうしたらできると教えていただいて。ただ自分の技術がついていけるかのせめぎ合いで、私の力よりもちょっと上のところ、未知の世界をいっていました。周囲のあくなき美、いいものを追求する姿勢に刺激を受けて私もそこまで必死でたどり着こうとした。今の私の精一杯は出し切ったと思えます。その分しんどかったけど、できたわ!を積み重ねて織りにハマっていきましたね。織りというより絣にハマったのかな。

◆うまくできた時はずしっと肚に落ちた

——個人制作では、絣を使った作品づくりに専念されていました。

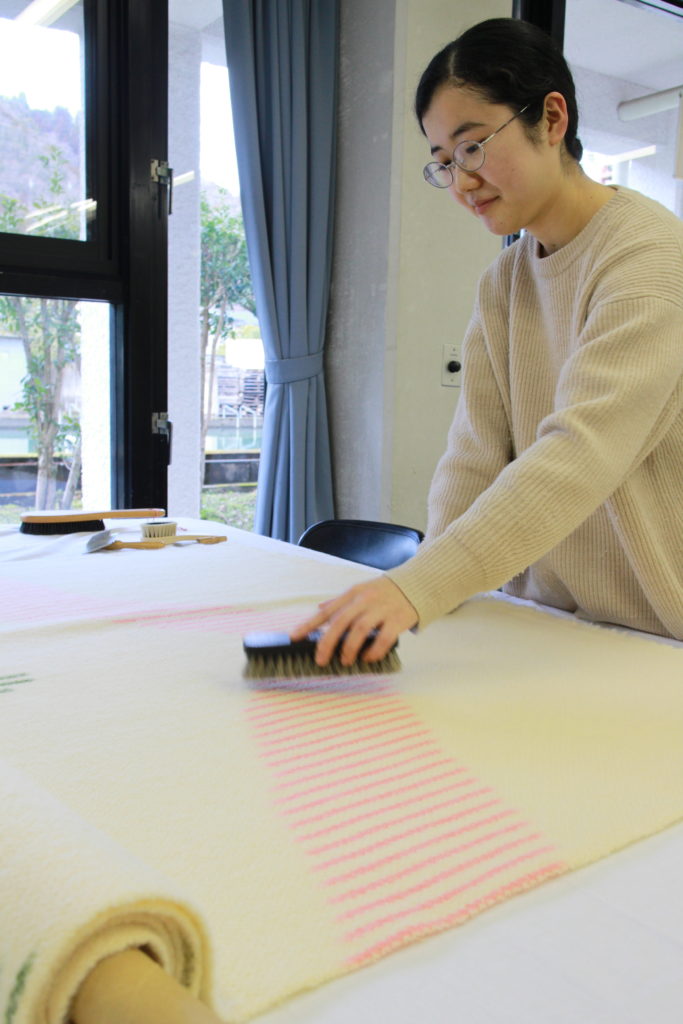

じつは絣は苦手でしたが、自分の中でよくわかっていなかったからわかりたいという気持ちがありました。1年目の修了作品はクラゲの足をモチーフにした経緯絣のタペストリーを制作しました。化学染料で薄い色を何色も染めたのですが、自分で色を出すのが楽しくて。それに絣糸を組み替えながら織って1つの布になるのが面白いと思ったんです。

2年目の制作では春の野の花をモチーフにした作品を作るのに、綴か絣かどらがいいかを先生に相談し、絣の方がニュアンスが出るのではとアドバイスを受けて経緯絣のパネルにしました。天然染色で色にこだわるのが2年目のテーマだったので、先輩から引き継いだスクールのクサギや市原の葛も使って染めました。その次の作品では波の動きを経のずらし絣で表現したタペストリーにするのにも全て天然染色で染めましたが、絣は染色と相性がいいんじゃないかな。その頃には絣がこうしたらこうなると仕組みがわかってきて面白くなったのもあります。

——学びを深めてきた中、ご自身にとって織りとは何でしょうか?

頭の中にあるものを形にして表現する面白さや、喜び、驚き(を与えてくれるもの)。制約の中でどうしたら表現できるかを考えるのが好きで、何もないところからイメージを思い描き、工夫しながら作ったものが綺麗な布として現れる。その布が自分の身近にあると楽しいし落ち着くし、自分に自信が持てる。そうやってハマり続けています。

——前年のインタビューでは自分第一主義でいくと話していました。今はどうですか?

それはもはや普通になりました。夫がご飯を作れるようになって、帰ったらご飯ができている生活です。この2年間は自分のことしか考えてなく、自分第一主義を貫いた達成感もありますね。特に2年目の専攻科はすごく濃かったです。

——専攻科の何が濃かったですか。

制作の大変さが少しはわかった気がします。時間との戦いの中、自分がこだわる美しさをどうやったら今の技量で出せるかを考え詰め、落とし込むまでがしんどくて。デザインも最初まとまらず、できるか?と常に自分と向き合って、やめた方がええな、やっぱりここは入れたい、入れたら○本括るの増えるな、でも絶対ここは譲れへん、みたいなせめぎ合いでしたね。制作中もうまくいくか不安でしたが、できた時はずしっと肚に落ちた。不安が回収でき、これでよかったんやと確かなものを得た感覚がありました。

◆織りを通して自分と向き合い、せめぎ合って人間の幅が広がった

——制作を通して、ご自身の変化もあったのでしょうか。

何に対しても寄り添う気持ちが少しは出てきたように思います。働いていた頃は「早く・大きく・はっきりと」みたいなスタンスでした。現代社会の中に生きていましたから。ですが、ここで学んだ織りは全く違う世界でした。

——どう違いましたか?

織りは1ミリ何本の世界じゃないですか。今までざっくり5ミリぐらいで生きてたのに(笑)。糸の扱いも、癖や向きがあるのに無理に自分の思うようにやろうとしてもうまくいかないけど、向きや流れを見てこの人(糸)はどうしたいんやろと考えながらやると、糸が綺麗に揃ったり結べたりすると少しずつわかってきて。これまでとは全く違うものの見方を得て、ややこしいことでも今は一息置いてどうしたらいいのかと考えたり、1ミリのずれを合わそうとする丁寧さを少しは得たかな。でもそれは前の仕事の世界でも実はとても大切なことだったなと思います。

——この現代社会で丁寧に生きるって、本当に大変なことだと思います。

そうなんですよ、これまで時間に追われて生きてきたので。結局、周りに急かされたり渦に巻かれたりする中で流されて生きてたんやなと今ならわかります。織りを通して自分と向き合い、せめぎ合いながら、少しは人間の幅が広がった感じはします。

——修了を迎えた今、晴れやかな表情されています。

大満足です。やっぱりこの現代社会の中で生きていた時に、いろんなことがもつれたまま進んで、それがここでほぐれた感じがあります。それは手仕事、手を動かすところから来ているんじゃないかな。

——手を実際に動かしながら、自分もほぐしていけたんですね。

ほぐしながら自分の好きなものがわかりました。やっぱり綺麗なものが好きやなって。何に綺麗だと思うか、綺麗だと思うものをどう表現するか、どうしたらうまくいくかをじっくり考えて形にしていくプロセスから、本来の自分を取り戻せて、今すごくほっこりしています。

——これから織りをどう続けていきたいですか。

やっぱり綺麗な布を作りたいです。暖簾とかマットとか私なりの綺麗なものを暮らしの中に取り入れていきたいです。織りは私の人生のアクセント、というか衝撃となりました。もう夢を追うような歳じゃない。だけど去年より今年の方がいろんなことができるようになっているし、小さな可能性から人生を楽しむことはできる、また新しい喜びをつかんでいける、と今は思えます。