スクールを出発して約3時間、12万点もの素材サンプルがひしめき合う生地の図書館、最初の目的地テキスタイルマテリアルセンターに到着した。年間1~2千点もの新たな生地サンプルが集まり保存されているこの場所には、アパレル関係者や学生、そして国内外のデザイナーが訪れる。

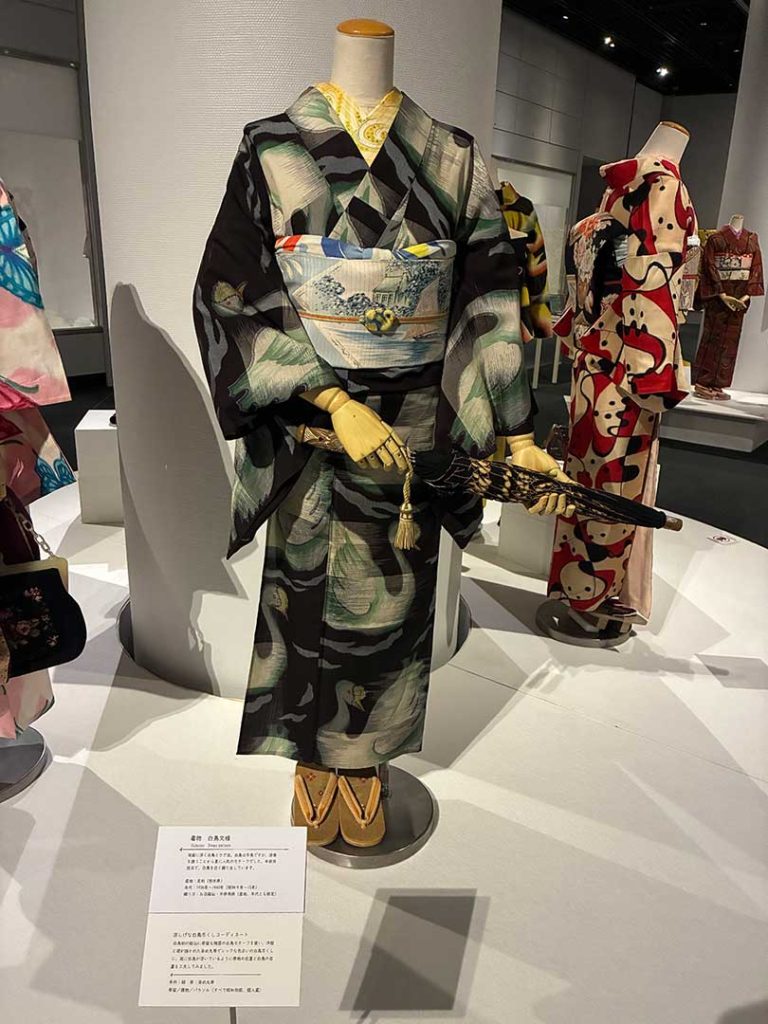

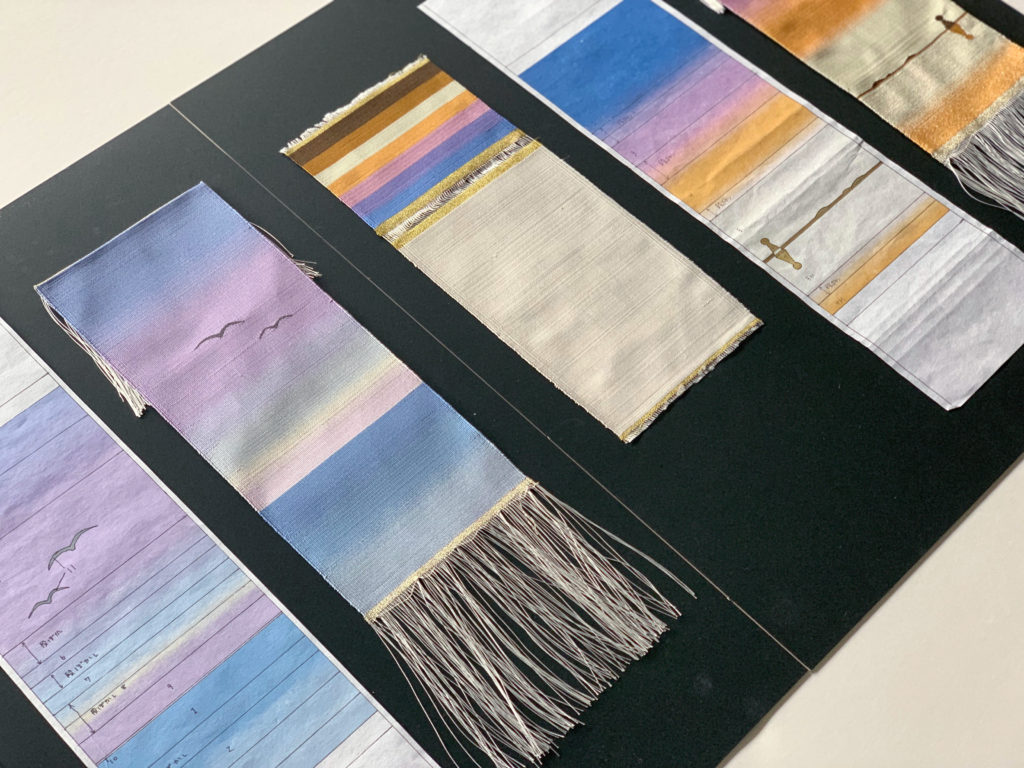

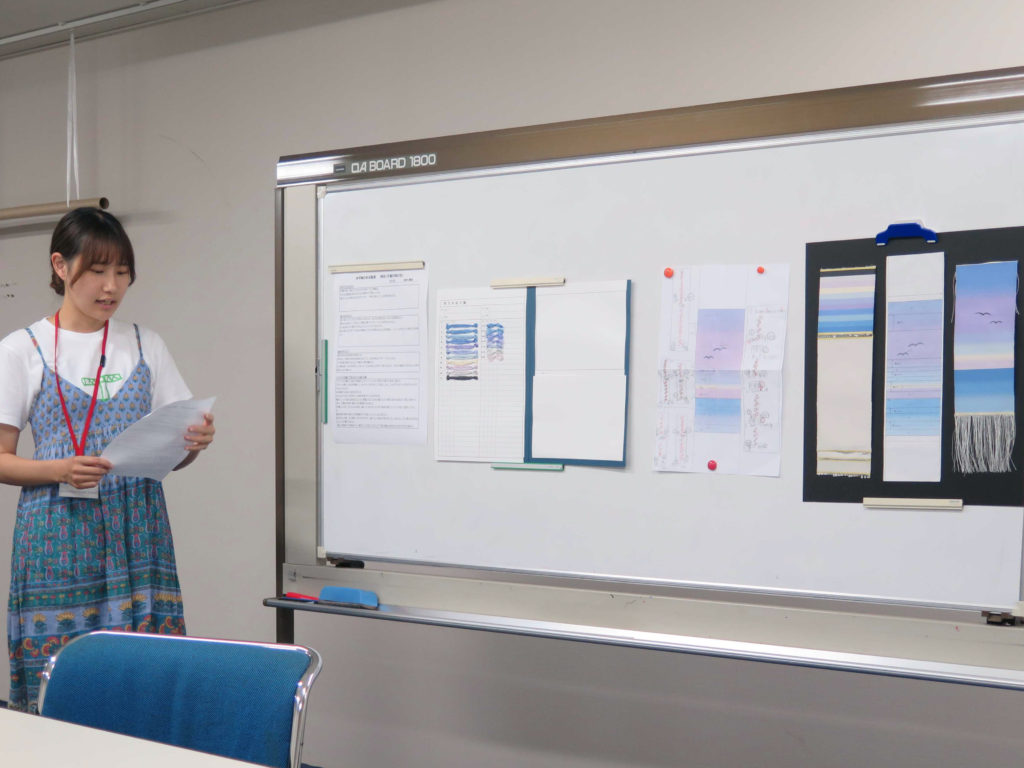

初めに株式会社イワゼンの岩田社長から、これまで手掛けてきたテキスタイルについて実物に触れながらお話を伺った。華やかで目を引くカットジャガードは、フリンジの切り方の差や縮絨加減で同じテキスタイルでも全く異なる表情を見せてくれ、織り上げて完成ではなくそこから更なる個性を引き出せる奥行きのある織物。はたまた、生地の一部に糊を置いて縮絨する部分縮絨で仕上げたものは、毛織物ならではのユニークな表情をしている。次々に手渡されるテキスタイルたちはバラエティに富んでおり、「かわいい!」「おしゃれ!」といった第一印象から、一枚一枚に詰まった技法や製品になるまでのエピソードを踏まえて触れてみると、どんどん生地の見え方が更新されていくような感覚になった。直接触れさせてもらえたことで、斬新なデザインだけでなくアパレルとして身に着けても心地良い質感も体感することができた。

著名なブランドや若手のデザイナー、ファッション系の学生など様々な相手との生地作りを行っていて、要望に対して実現可能な表現手法を提案してすり合わせながら、多種多様なテキスタイルを生み出し続けているそうだ。尾州は産地全体で分業体制が確立しているため、撚糸屋さんや機屋さんなど複数の人の手がかかわる分、それぞれとの交渉やサポートも含めた広い視野と経験値が必要とされるポジションだと感じた。そして、この仕事が面白くてたまらないということも強く感じられた。

その後、駆け足でサンプルの森をめぐり、尾州を盛り上げる様々な取り組みについてもお話を伺った。木曽川を中心に織物産地が形成されていった歴史や、あちこちに現れるのこぎり屋根の秘密、震災や時勢が与えた変化から世界三大毛織物産地に数えられるまでになった産地の背景も大変興味深かったし、「尾州の組合が全国の産地を支えるのだ」という熱い思いひしひしと伝わってきた。

2ヵ所目の木玉毛織は現在自社としての製織は行っていない代わりに、工場のスペースを繊維にかかわる複数の業者に貸し出しているというちょっと変わった背景を持つ機屋さんだ。中には、カーシートを編む大きな丸編み機に始まり、年季の入ったレピア織機やションヘル織機、そしてガラ紡が並ぶ。手紡ぎ糸のような味のある風合いの糸を生み出すガラ紡は、技術の進歩の中で台数が減り、現在は大変希少な存在になっているそうだ。間近でガラガラと響く音は、明治期の画期的な発明を象徴するものだっただろう。触らせてもらった糸は、ふんわりと柔らかく温かみがあり、ものづくりをする人もそれを使う人も引き付ける魅力を放っていた。

製造だけでなく、オリジナルの服を販売する新見本工場というアパレルショップも併設されており、若手が中心となって尾州の高い品質を誇るものづくりのノウハウを継承しつつ魅力が詰まったアイテムを発信している。今後の構想もあるそうで、かつて尾張木綿の製織から始まった工場が時を経て形を変え、新たな世代と共に一つの場をつくりあげている様子は、分業で成り立つ尾州の繊維産業の縮図を形成していっているようにも感じられた。

最後に訪れた三星毛糸では、スクール出身の社員の方が機場を案内してくれた。工程順に説明を受けたのだが、2000~7000本もの経糸を整経できる部分整経機の仕組みを聞いたその傍らで、職人さんが黙々と綜絖通しを行っていて、しかも一度に2本ずつ通していくという熟練の技術を目の当たりにし、”機械織り”と一言で片づけられないほどに、技術を持った人の手は不可欠なのだと感じた。製織においても、緯糸の受け渡しトラブルや経糸が切れてしまった際は機械が緊急停止するので、やはり人の手でのフォローが必要となる。実際に機械を止めてくれる等、普段目にすることのない現場の様子をじっくり見ることができた。某高級ブランドの生地が掛かった機もあり、美しく華やかな服地ができるまでの工程をほんの一部だが間近で見ることができてとても興味深かった。

3ヵ所を巡った今回の研修で、尾州が更に身近な産地となった。皆さんの口から当たり前のように有名ブランド名やデザイナーの名前が飛び出す様子は、流石世界に誇る毛織物産地だ。それは上場企業から家内工業までと規模も違えば、撚糸や染織、整理といった工程も異なる、たくさんの作り手たちが連携しながら築き上げてきた結果である。織り(繊維)に関わる一連の工程は、それぞれ無限に突き詰め得るものだから、これは分業の強みだと思う。また、産地に誇りを持ちながらも従来のあり方を踏襲するのではなく、需要や流行に敏感に対応しながら変化していく姿も垣間見え、見習うべき姿勢だと感じた。同時に、更新するだけでなくガラ紡の様にあえて昔からある技術を引き継いでいくのも、産地の幅を広げ独自性を持てる選択で、こういった多様な考えに触れられ様々なことを考えさせられた。今回感じた情熱や柔軟性を自分なりに吸収して、織りとの向き合い方を模索していきたい。