「日本のへそ」といわれる兵庫県西脇市を中心とした北播磨地域。そこは220年以上続く播州織の産地です。糸を染めて織る先染織物の国内有数の産地として、商品企画から染め、織り、加工までを一貫して行っています。専門コースでは産地研修として、西脇市郷土資料館を訪れて地域の風土や播州織の歴史を学び、植山織物株式会社と大城戸織布の工場を見学しました。

西脇市郷土資料館

西脇市に到着し、最初に向かったのは西脇市郷土資料館。西脇と播州織の歴史を紹介している展示を職員の方にご案内いただいた。

西脇市で播州織が織られるようになったきっかけは宮大工の飛田安兵衛が織機を改良したからだそうだ。また、周りの川の硬水が染色に向いていたり、山に囲まれた土地なので湿気があり、糸の乾燥を防げたりと織りに向いている土地だったので西脇の織物業が発展した。

時代が移り変わるにつれて生じた播州織の変化を紹介していた箇所が印象に残った。明治時代から第一次世界対戦前くらいには、織物の色はダークグレーなどの落ち着いた色が主流だった。第一次世界対戦後、国内で布が売れなくなるようになり、また関東大震災の影響で神戸港での貿易が盛んになった事から布の海外輸出が増えていく。この時代は海外向けのカラフルな原色の布が作られていた。第二次世界大戦後、商品の高級化が進み、色も中間色のものが増えた。現在は外国での価格競争もあり、今までのように大量生産ではなく少ロットで品質の高い播州織ブランドとして主に国内で販売されている。このように時代によって織物は変わり、人々の生活に寄り添ってきたという事が分かり興味深かった。

最後に「中入れ札」というカードのような紙をいただいた。以前は布を売る時に中入れ札を一緒に渡していたらしく、デザインもマッチ箱のラベルのようで可愛かった。名刺のようなものだったのだろうか。このような文化を知る事ができるのも楽しい。

植山織物株式会社

二番目に訪問したのは植山織物株式会社さん。織りの他に、外部のバイヤーなどに営業をする「産元」もされている。

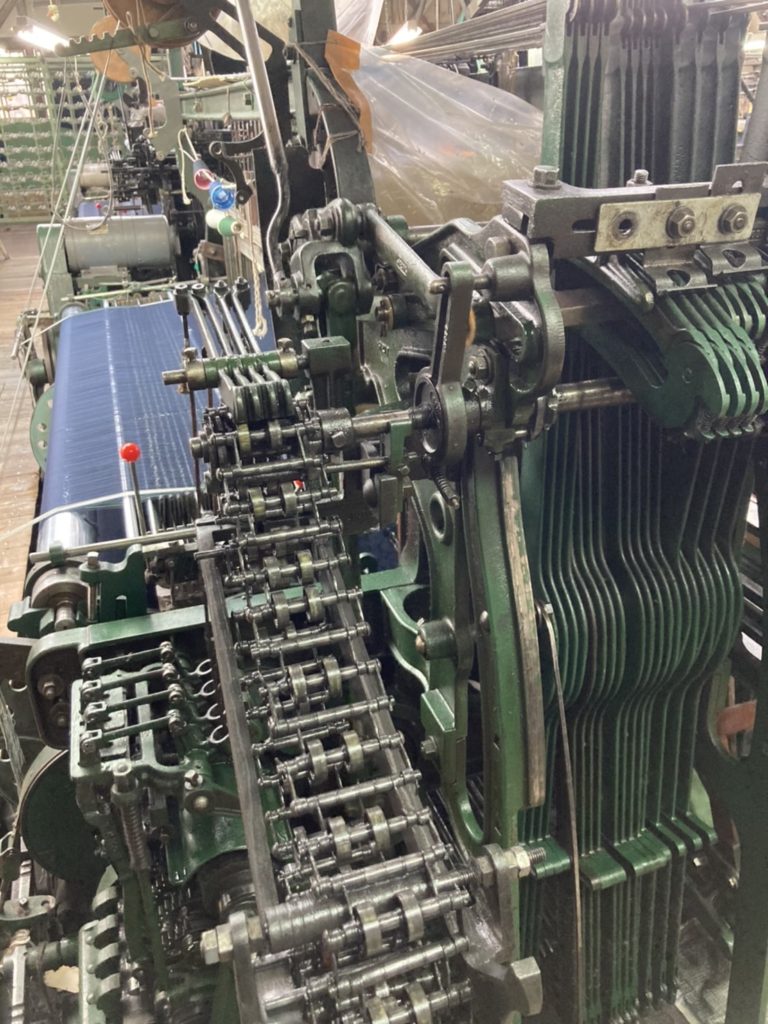

社長の植山さんが出迎えてくださり、工場に入った。中では植山織物さんはシャツの布地が主流商品で、特にチェックシャツの生地が多い。回転数(糸を入れる回数)が一分に100-120 回から 600 回と、スピードが違 う複数の自動織機で織って色々な風合いの布地を生産している。

布地見本を見せていただき、同じ経糸・緯糸でも機の回転数、起毛、平織り・綾織など条件を変えると風合いが変わるという事を布地に触れて感じた。このような様々な加工のこだわりが、日本産のテキスタイルの凄さだと感じた。チェックやストライプのようなパターンは、日常的によく着用する人が多いと思う。普遍的な服こそ、長く、心地よく着てもらえる為のこだわりが大事なのだ。

大城戸織布

最後に伺ったのは大城戸織布さん。ジャカード機とドビー機を使って多くのユニークなテキスタイルを作っている。工房に入ったら、天井から沢山の糸が吊られていた。よく見てみたら、通常自動織機で布を織る時処分されてしまう端の部分で、「ふさ耳」と呼ばれているとか。大量のふさ耳の枷は、まるで羽でできたスカーフのようだった。これらは、イベントなどで販売されたり、新しいテキスタイルの素材として使用される。

代表の大城戸さんが工房内を案内してくださった。大城戸織布さんは、主に個人の若手デザイナー向けに小ロットの布地を作っている。「付加価値がある商品」を大事にされており、その為に様々な試みを行っている。使用する糸も工房で撚りあわせ、風合いに変化を出す為撚りの強弱を付けている。

前述したふさ耳を入れ込んだ布を作る工程を見せていただいた。まず無地部分を自動織機で織っていき、一度止めてふさ耳を模様のように入れ込んでいく。織機のスピードは遅めで、ふさ耳のような経糸と糸の太さが違うものでも布のバランスが崩れてしまわないように調節されている。

最後に大城戸織布さんが作られたテキスタイルのショールームを見せていただいた。中には綿、麻、ウールのようなオーソドックスな素材からテグスのようなイレギュラーな素材まで、様々な素材を使用したジャカード生地が溢れていた。奥には大城戸さんのお弟子さんが制作されたという、ふさ耳を使用したコートがあり、発想のユニークさに魅了された。

ショールームでは大城戸さんがテキスタイル業に対する信念を語ってくださった。大城戸さんは難しい加工なども多くの依頼を受け、作ってみる事で実現可能にしていくとおっしゃっていた。日本各地のテキスタイル関係者の方々と繋がりを持ち、情報を共有して共に学び合っているそう。大城戸織布では今後も藍染など新しい事をやっていくそうだ。新しい試みを古くからの技術に複合させ、常にテキスタイルの未来を見据えている大城戸織布さんに強い感銘を受けた。

おわりに

今回は播州織の歴史を学び、二ヶ所の織布会社を訪ねる事ができバラエティに富んだ研修だった。播州織は主にシャツの素材などに使用されていて、日常に近い織物なのだという事が分かった。知らず知らずに、播州織でできた服やインテリアなどが周りにあったのかもしれないと思うと、実際の産地を訪れ制作の現場を見る事ができたのは感慨深い。風合いなど、使う人が心地よく布を使う事ができるためのこだわりを自身も制作に取り入れたいと感じた。また、現場の職人さんの創作への想いを聞く事ができとても貴重な体験になった。彼らの織りに対する熱意と向上心を見習いたいと強く思った。