京都府の北にある丹後地方は、「丹後ちりめん」の産地として知られている地域。専門コースでは産地研修として、与謝野町にある3つの織元の、ものづくりの現場を訪ねました。

今回の行き先に丹後を選んだのは「京都の織物産地を知る」のが一つ。京都といえば西陣織ですが、日本の着物の白生地の約7割は丹後地方でつくられていて、そこは絹織物の一大産地です。二つめは、伝統を生かしながら特色のあるものづくりをしている人たちの仕事を見ること。時代や生活スタイルの変化とともに着物の市場が減り、丹後でも生産が落ち込むなかで、世代交代をして家業を継いで事業に励んでいる方々は、どんな視点を持って、どんな姿勢で経営されているのでしょうか。

服地やインテリアの多種多様な生地開発を手がけ、海外にも販路を広げる宮眞株式会社、ネクタイなど紳士向けの服飾雑貨を中心に、全て手織りで自社ブランドを展開するクスカ株式会社、高級絹織物の伝統を受け継ぎながら独自の製品を生み出し、一貫生産を行う株式会社ワタマサ。300年の歴史のある丹後ちりめんを基盤にした三者三様のあり方を見て、織りを学んでいる学生一人ひとりが将来を考える上でも、我がこととして織物の可能性を見つめる貴重な機会となりました。

◆ 「新しい素材を追求し、見たことがない生地をつくる」宮眞株式会社

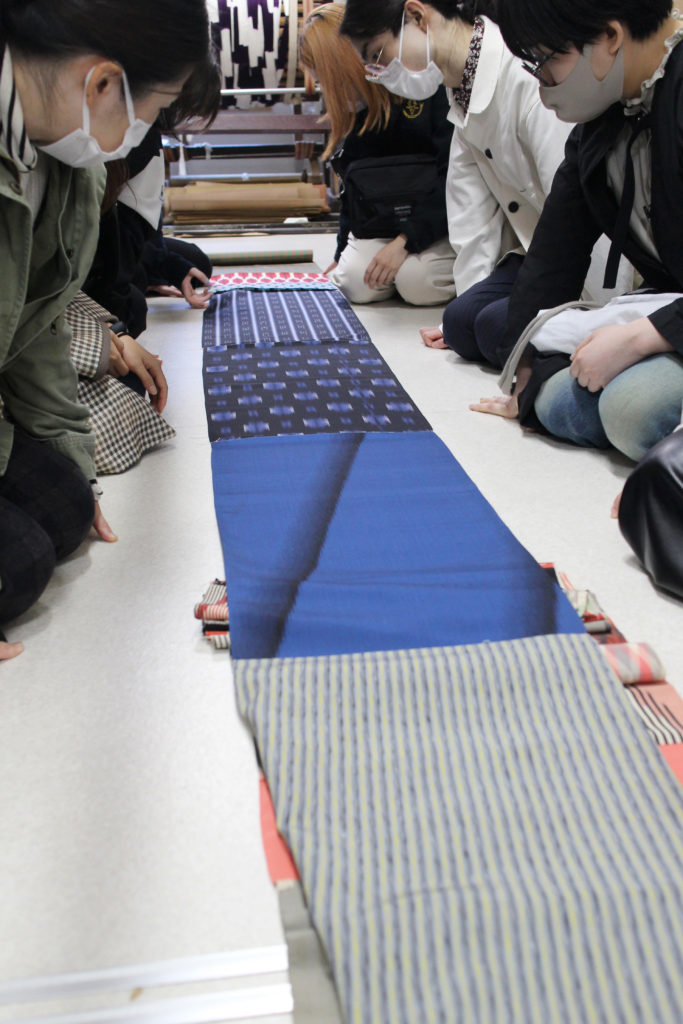

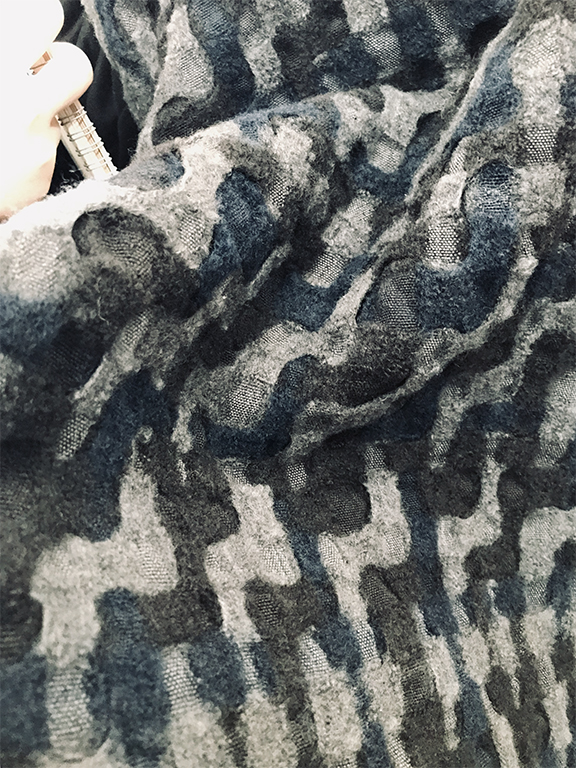

初めに訪れたのは宮眞株式会社。洋装の服地やインテリアの壁紙などを主軸に、オリジナルの生地の開発を数多く手がけている会社です。工場では、高密度で打ちこめるシャトル織機や、幅が広い生地も織れる電子ジャガード織機、撚糸機などを見学。糸も生地も様々なバリエーションに対応できる設備を見学した上で、続いて生地サンプルを見せてもらいました。驚いたのは、その種類の膨大さ。それは先代の蓄積に加え、受注生産をベースに顧客の要望に応えて、また海外向けの製品開発を行うなどの、たゆまぬ開拓の賜物です。

素材は絹の他にも、羊毛や綿、竹やポリエステル、それに混紡糸などがあり、学生たちは「同じちりめんとは思えないほど全て質感が違う」「柄や技法とのかけあわせで、更に種類が多くなるのか」と、興味津々に生地に触れ、細部に目を凝らします。「糸種を予想し、織り方を読み取って、実際の答えを教えてもらう。その時間がすごく勉強になりました」という感想も。生地のデザインや設計は、4代目の宮崎輝彦さんが一人で行っているそうで、先代の職人たちがつくったサンプルが教科書になるといいます。「常に新しい素材を追求し、素材の組み合わせで新しいものをつくる。見たことがない生地をつくるのが楽しいです」と宮崎さんは穏やかに話します。また、丹後ちりめんのような「特長のある織物がしたい」と東京や他の産地から来る若者もいて、若手職人の養成にも取り組んでいるそうです。

◆「手織りの価値を商品で提案・販売する」クスカ株式会社

次の見学先はクスカ株式会社です。自社ブランドKUSKAを2010年に立ち上げて、ネクタイやストールなどの服飾雑貨をはじめ、現代のライフスタイルに適した商品をつくって販売している会社です。廃業寸前の状況から、自ら「第二創業」と呼ぶほどの変革をし、手織りによる生産に一本化したのは現在の代表であり3代目の楠泰彦さんから。工房では自社製作の手織り機や、実際に織っているところを見学し、商品を見せてもらいました。とりわけ学生たちが魅了されたのが、開発中のレザー織り。経糸も緯糸も両方、本皮を使った手織りで、皮を糸状に切るところから人の手で行うそうです。学生は「レザーが織物となる新しい形を見て、織物の可能性を感じた」と感銘を受けていました。

「手仕事や手織りに価値を置いて、販売するのが僕らの仕事」と楠さん。じつは楠さんのお母様は、川島テキスタイルスクールの修了生。「母も手織りが好きだったので」。KUSKAが手織りに注力しているのは、楠さんが子どもの頃に見ていた、そんなお母様の姿も影響しているそうです。それに大量生産・大量消費の時代が過ぎて、手織りが「うまく今の市場にマッチした」と。価格との兼ね合いで「ビジネスにするのは難しいです」と話すも、「それでも手織りでやる意味はあると思うので、その価値を商品でしっかりと提案していく」と雄弁に語る楠さん。そんな会社のありように触れ、洗練された商品を手に取った学生たちは、大いに刺激を受けていました。

◆「一貫生産で品質にこだわり、絹の素晴らしさを伝える」株式会社ワタマサ

最後に訪問したのは、株式会社ワタマサ。4代目の渡邉正輝さんが着物姿で迎えてくださいました。手がけているのは、着尺や振袖、帯、地袢、帯揚げや衿などの絹製品。丹後ちりめんの成り立ちや仕組みの説明を受けた後、工場を案内してもらいながら、繭からの製糸、撚糸や整経、製織、精錬と実際に工程をたどっていきました。古くからの日本家屋の中に、重厚な設備が整い、たくさんの糸が干され、撚り合わされている光景は味わい深いものでした。大抵は分業制の準備工程を、ここでは自社工場で一貫して担っているのが特長。それで品質を保つことができ、撚りの異なる糸を使い分けたりして独自性の高いものづくりができると言います。

高級な着物のほかにも、近年は正絹でも洗えるお召しや半襟を販売し、女性用の兵児帯の開発も。「絹織物はフォーマル一辺倒になりがちですが、絹のハードルを下げる試みをしています」と渡邉さん。それは時代に沿った形で、絹の素晴らしさを伝えるためであり、着物文化を守っていくための、いわば攻めの姿勢にも思えました。学生の一人は、渡邉さんから聞いた「機械織には機械織の良い面がある。手織りには手織りの良さがある。どちらが優れているというものではなく、それぞれ適した使い方がある」という言葉が印象に残ったと言います。伝統産業の多様なあり方を目の当たりにして、「今後ものづくりをしていく上での基本姿勢に気づかされた」と。

◆今が最後の転換期かもしれない

すべての見学を終えて、「丹後ちりめんと一括りにするのは幅が広すぎると学んだ」という学生の感想も。多種多様な織物があるのが丹後。現地に足を運ぶことで、そんな産地としての総合力を知ることができました。

着物の需要の低下に伴い、丹後でも多くが店を畳んできた厳しい現状のなか、クスカの楠さんいわく、それでも「丹後全域で約700軒の機屋さんがあって、2千人ぐらいの職人さんがいる」とのこと。ただ平均年齢が65歳ぐらいで、自分の代で終わらせようという方がほとんどだそう。「最後の転換期かもしれないです。今変わらないと。宮眞さんも、ワタマサさんもそうですが我々、次世代で継いでいる人は、一回外に出て社会人を経験して、戻ってきて家業を継いでいる。今までの商いとは違うやり方で取り組んでいるのが現状です。そこがぐっと盛り上がってくれば、産地としての強みや独自性が出てくると思います」と先を見据えます。

丹後ちりめんという共通の土台のもとでそれぞれの持ち味を出し、横のつながりを持って地域全体の活性につなげていく。そんな産地の、次世代の頼もしさに出会い、学生たちは織りの視野を広げることができました。いろんなありようを見たうえで、自分は何を選ぶか? 「やっぱり私は手織りが好き。手織りにしかできないことを見つけて、形にしていきたい」。学生からはそんな声もありました。

宮眞株式会社

website: http://www.tango-miyashin.com

instagram: @miyashin2020

facebook: 宮眞株式会社

クスカ株式会社

website: https://www.kuska.jp(会社)、https://thetango.kyoto(自社で運営する丹後の魅力を伝えるメディア)

instagram: @kuska1936

facebook: kuska.1936

株式会社ワタマサ

website: http://www.watamasa.jp

instagram: @watamasa04

facebook: 株式会社ワタマサ