専門コース「表現論」の授業で、テキスタイル・アーティストの中平美紗子さんを講師に迎え、オーストラリアのメルボルンに制作滞在した経験を中心に話していただきました。「半分は計画どおり、半分は予想外の展開」だったという滞在について、終始生き生きとした様子で語られた時間でした。

◆タペストリーは世界共通

作家、講師、レジデンス制作を軸に活動し、作家としては主に綴織タペストリーを制作、「個展をメインに作品を発表することを大事にしています」という中平さん。講義ではまず、出身地の高知県の土佐和紙を用いた初期の作品から、コロナ下で縞模様をモチーフとした制作に変化し、黄色ストライプの不定形のタペストリー制作に至る、これまでの変遷を説明されました。

続いて2023年秋から1年間、ポーラ美術振興財団の海外研修員として渡豪した体験談へ。内容は制作活動をはじめ、現地で印象的だったアートの紹介、渡豪してから選出されたタペストリー工房でのアーティスト・イン・レジデンス経験、大規模な制作プロジェクトへの参加、それらの経験を通した自身の変化までが、ひとつながりに語られました。

「行ってみて最初は言葉も通じず、ホームシックにもなって大変でした。そんな中でも、タペストリーは見せたら会話が成立する。世界共通のコミュニケーション・ツールであり、私にとってはお守りのような存在だと思いました」

そう締めくくった中平さんの言葉からは、タペストリーに対する深い思いが伝わってきました。

◆絵画との相違点も類似点も

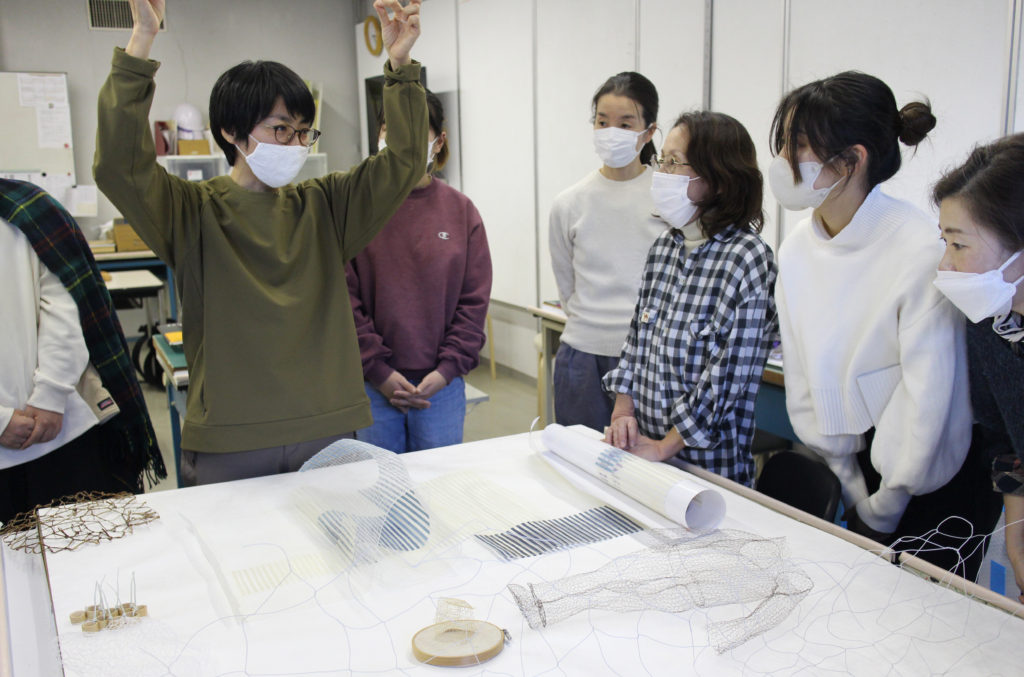

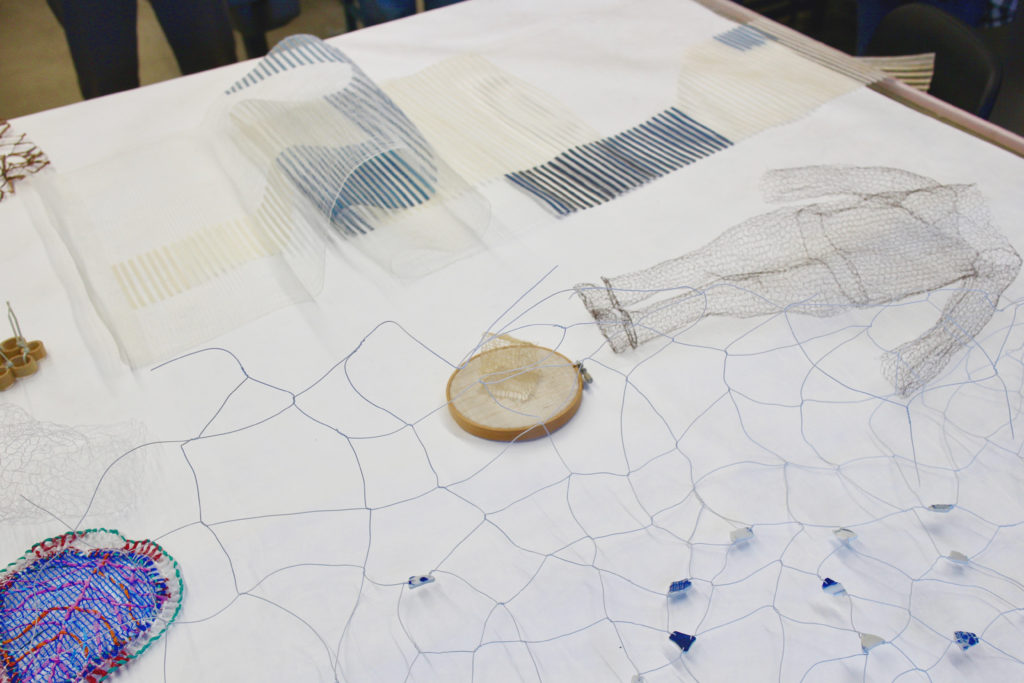

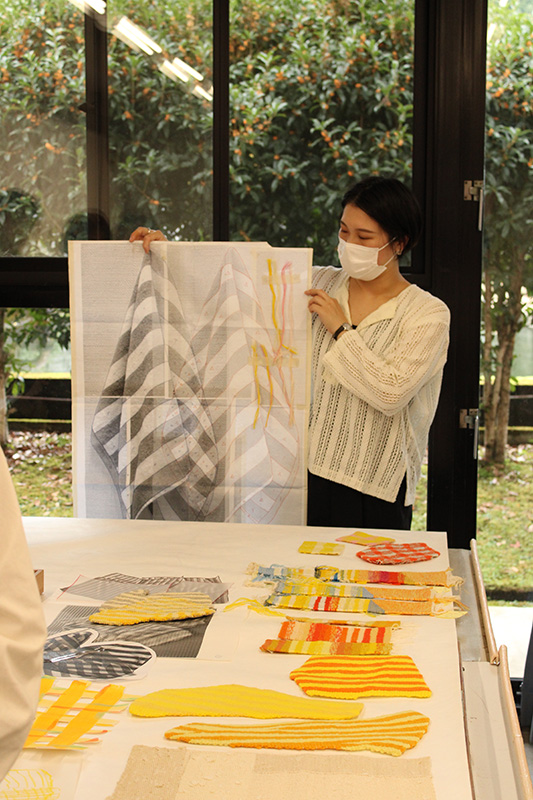

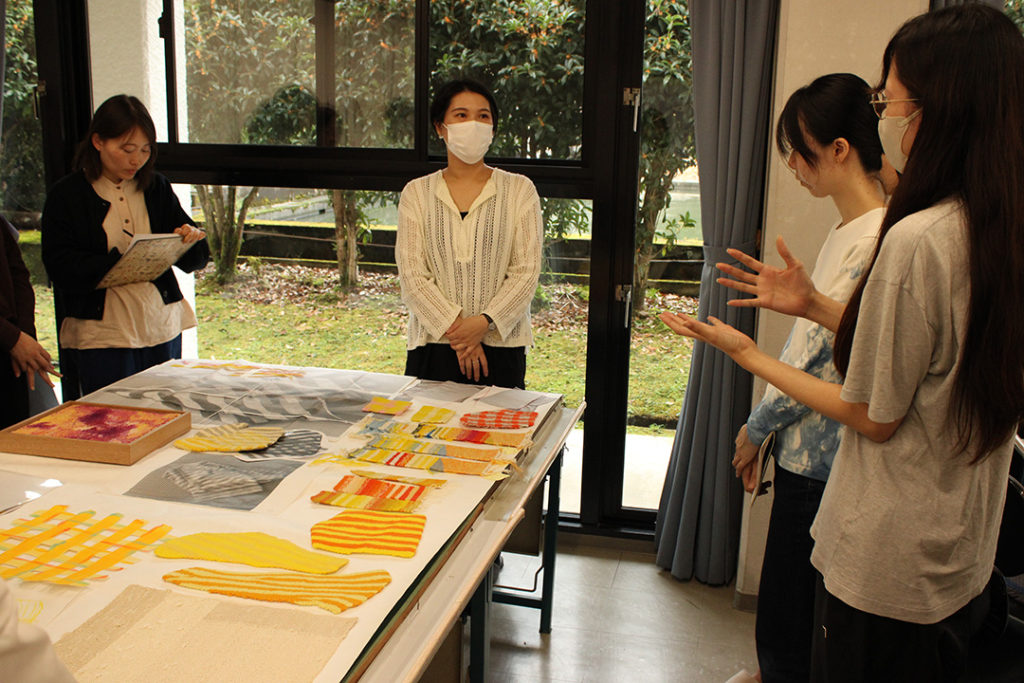

お話の後は、これまで制作した小作品やテストピースなどを見せてもらいました。実際に使った下図や資料とともに、「イメージを実現するために何が一番適しているのか、とにかく手を動かしながら」試行錯誤したプロセスや、「頭の中のイメージと下図と実物のギャップを少なくする」工夫などが具体的に話されました。

学生たちは制作のヒントを探るように話を聞き、質問タイムに入ると、それぞれが中平さんの話の中で印象に残った部分を拾いながら発言。一人の学生は、タペストリーを絵画的か彫刻的かという観点から「どちらかといえば彫刻的」に追究してこられたところが印象に残った、と。対して中平さんは、「タペストリーじゃないとできないことって何だろう?とすごく関心があります。彫刻を一通り勉強し、次は絵画から生かせることがありそうだと思って、今は絵画の系譜を勉強し直しています。相違点も類似点も一通り把握した上で、今取り組んでいるテーマがあります」と情熱をにじませながら応答しました。

探究心あふれる中平さんの姿勢に、3月の修了展に向けて動き出した学生たちも静かに響いた様子。「制作の悩みでも何でもいいですよ」と水を向けられると、「あれもこれもやりたいとなって一つに決められず、今自分が表現したものがわからない」と素直に打ち明ける学生も。中平さんは「今の様々な締切、環境や織機の条件に一番適して、ストレスにならないものを選び取る。やる/やらないと極端じゃなく、ちょっと可能性として置いておく。今後、長く表現活動を行っていくことを前提に、今は表現を模索する時期にして何でもやってみたらいい。条件と相談しながら、学校の施設を存分に使えるこの時期にできることに向かってみては、と思います」と寄り添うように話し、「すべてつながっていくので」とまっすぐに語りました。

じつはオーストラリアで中平さんを受け入れたメンターの方は、約40年前、川島テキスタイルスクールの留学生だったそうです。「スクールに滞在した時のことを今でも鮮明に覚えていらして、リタイアした今もタペストリーを織ったり指導したりされています」と、スクールとのつながりも共有してくれました。

中平さんを通じてタペストリーの“共通言語”としての頼もしさを感じ、つながりの奥行きを思えた授業でした。

〈中平美紗子さんプロフィール〉

なかひら・みさこ/高知県出身。京都を拠点に活動するタペストリーアーティスト。オーストラリアをはじめ、イギリス、フランス、アメリカなど国内外で作品を発表している。2023年度ポーラ美術振興財団海外研修員としてオーストラリア・メルボルンに1年間滞在、作品制作を行った。2017年、京都造形芸術大学大学院(現:京都芸術大学大学院)芸術研究科芸術専攻修士課程総合造形領域修了

instagram:@nakahira_misako

*中平さんは2021年「表現論」でもゲスト講師として来られました。授業リポート記事はこちら。