専門コース「表現論」の授業で、作家の中村潤さんを講師に迎えて講義が行われました。彫刻を専攻していた芸大時代の学び、制作における素材との出会いや、インスピレーションを形にするプロセスなどについて、実際に作品を見ながら話が展開されました。小学校の図工の先生をしながら制作している働き方にも触れ、つくることから生き方に及んで語られた濃密な時間となりました。

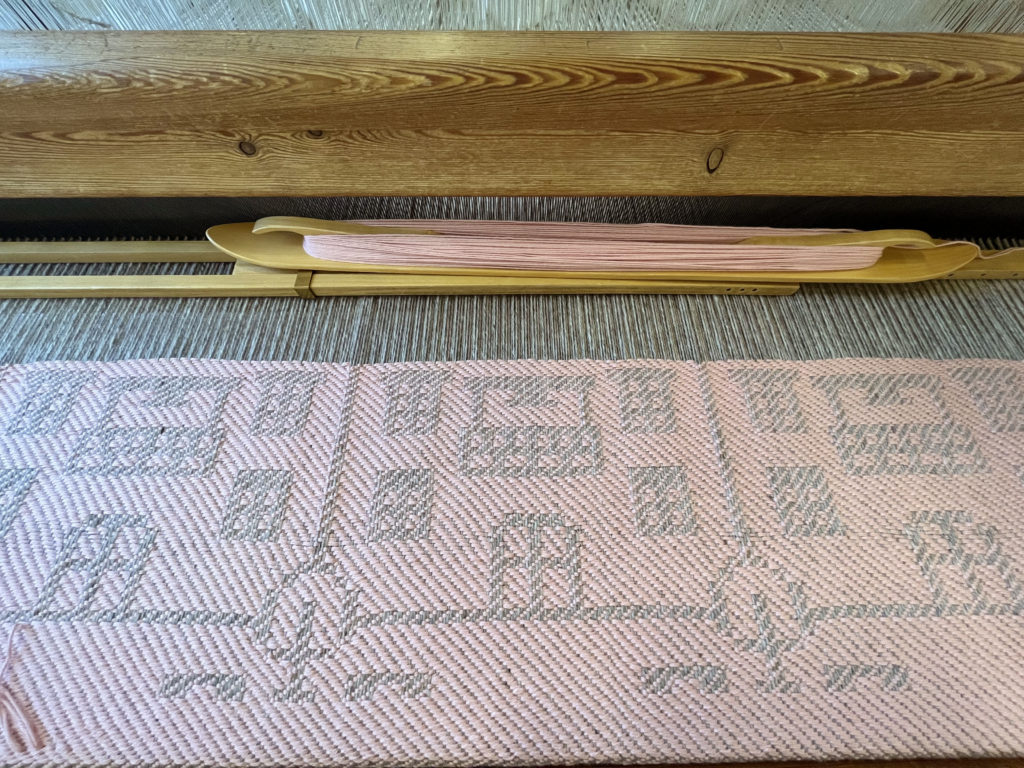

彫刻といえば硬い材質のイメージを抱きがちですが、中村さんがつくるのは「やわらかい彫刻」。紙や糸などの素材を縫ったり編んだり絡めたりしながら作品にしていくといいます。

「石や木などいろんな素材でつくるのを経て、現在はへなへなとした柔らかい素材を使っています。私自身は糸や織りを専門に学んだことはないのですが、それを専門とする人から、なぜか面白がって作品を観に来ていただけて(笑)、その関係がとても不思議だなと思っています。私の作品の取り組み方の根幹にあるのは『見たいかどうか』。こういうものがつくりたいという瞬発的な興味と、これまでの作業や思考の継続性の両方が同時に動き出します。ハッと思いついたことを、継続してきた力が後押ししてくれるような感覚です。自分の中に何人もの自分がいて私内会議みたいなものが一瞬起こって、やってみたらできるんじゃない、という方向で作品につながります」

◆素材を試して、触って、観察し、比べて考えてみる

子どもの頃からつくるのが好きだったという中村さん。高校時代、美術の先生が作家活動をしている姿を見て「こういう働き方もあるのか」と気づきを得て、京都市立芸術大学へ進学。専攻した彫刻では、「身の回りにあるものを素材として扱えるのが彫刻」という先生の話を聞いて「ブロンズなどオーソドックスなものに憧れなくていいのか」と気持ちが楽になり、「私にとって身近な素材を使ったらいい。そこから好きなものをつくろう」と彫刻を柔軟に捉えていきます。

「私は折り重なると形になるとか『単純な仕組み』が好き。ペラペラの紙を半分に折ると立つ、こういう単純な行為が作品になればいい」。そんな発想で自分が好きなものを掘り下げながら、「素材を試してみる、触ってみる、観察して、どういう形にするか比べて考えてみる」という「検証と成立」を繰り返した学生時代だったといいます。講義では素材からインスピレーションを得る経緯や、技法とのかけ合わせなどについて、実際の作品を見て説明されました。

◆私が選んで学びに来ているという自覚

小学校で図工の先生をしながら、作品を制作し、休日に親子向けワークショップを行うという現在の多面的な働き方について、「どの状況も楽しめています」と中村さんは軽やかに話し、こう続けます。「先生と制作、私の場合はどちらもあるから今つくっていられる実感があって、どれか一つだけのプロである必要はあまりないのかなと思っています。教育現場の私は、距離をもって自分の制作を見られるし、一点だけに注ぎ込まずに分散できるのは面白い。その時々で自分の軸の位置を観察したり、描ける円が広がったりしていて学生の頃より今が一番いきいきとつくれています」。さらには、そんな中村さんのありようにしっくりきた本や、作品のタイトルを考えるためのヒント、コンセプトや自己紹介の文章作成のための参考情報などを具体的に紹介し、日々のひらめきなど何でも書き留めておくメモ帳を見せてくれました。

講義全体を通して、学生たちは中村さんの話を興味津々に聞き入り、終わってからも作品をいろんな角度から見たり、メモ帳を見て「私も作ろう」と話したりと、それぞれにヒントを得た様子でした。川島テキスタイルスクールの専門コースは一年で修了する人もいれば、二年、三年と学びを深めていく人もいて、それぞれの学び方をしています。そんな学生たちに向けて、最後にこんなメッセージが送られました。

「私が選んで来ていると自覚すること、かなあ。迷ったらやってみて決める、自分を過信せず、凝り固まらない、でも折れないようにしなやかに」

〈中村潤さんプロフィール〉

なかむら・めぐ/京都市立芸術大学大学院彫刻専攻修了。紙や糸、糸くずなど身近な素材を触り、縫い、編み、からめ、大小やわらかい彫刻をつくる。小学校で図工の先生をしながら作品を制作。作ることにまつわるワークショップの活動もしている。2020年より、京都市東山区青少年活動センターアートスペースナビゲーターを務める。障がいを持つ・持たない青少年が作品をつくることを通して共に時間を過ごすための場所づくりに関わる。最近の展覧会として、2024年『てで』gallery morning kyoto(京都)、2023年『紙の不思議展 ペーパーマジック』浜田市世界こども美術館(島根)、『なんたうん2023 −ワークショップ特集−』みずのき美術館(京都)など

instagram: nakamura_megu