2020年に専門コースに入学した木村華子さんは、美術高校を卒業後、スクールで1年目に織りの基礎、2年目からはファッションテキスタイルを専攻して3年間しっかりと学びました。修了後は(株)川島織物セルコンに就職します。自分の「好き」を積み重ねて「3年間学んでよかった」と笑顔で語る木村さんに、学びの歩みや、自身の変化、やり抜いた今の思いなどを語ってもらいました。

◆ 次は進歩したい

〈インタビューは修了展の会場で、展示作品を見ながら行いました。〉

——作品が展示されて、今の気持ちを教えてください。

嬉しい気持ちもあるけど、自分の手から離れていったさみしい気持ちもあります。向き合ってきた時間が長かったので、作品が子どもみたいに思えます。糸の素材感を生かして、どうやったらうまく織れるか、たくさん試織したので、がんばったな、ちゃんと織れてよかったなと、ほっとした気持ちもあります。

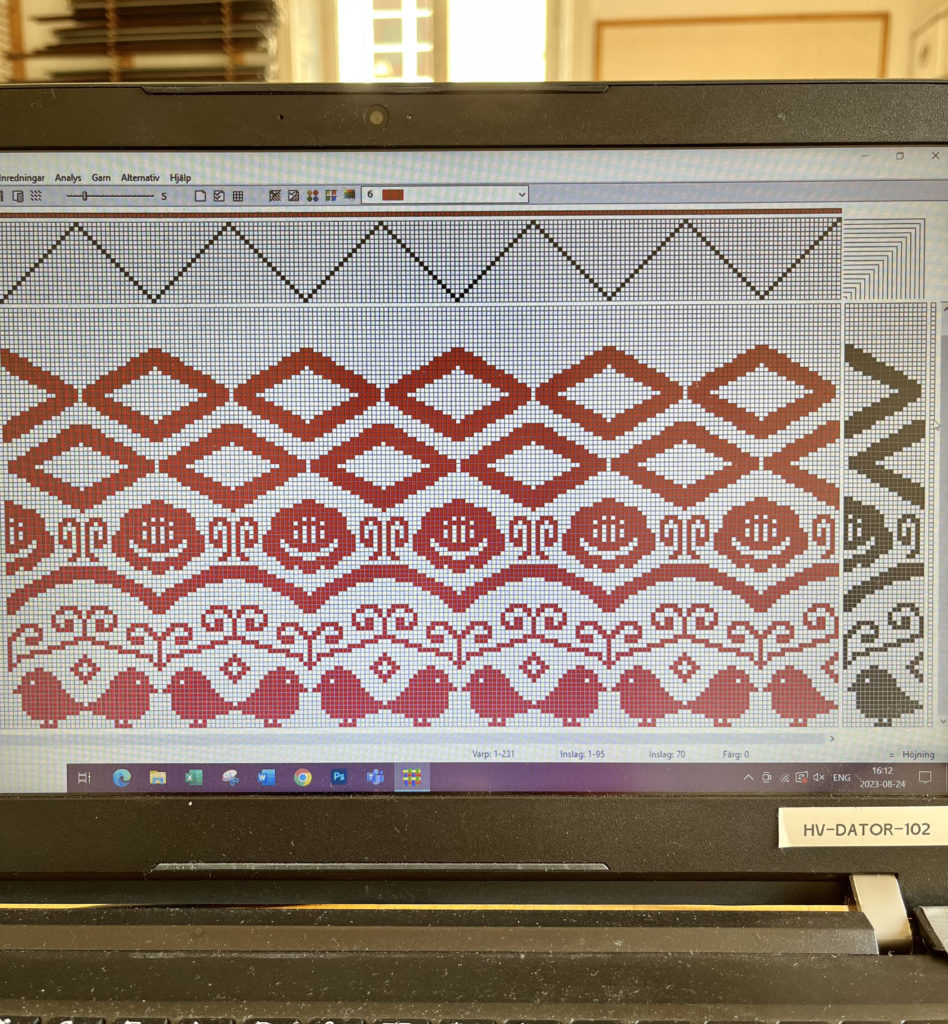

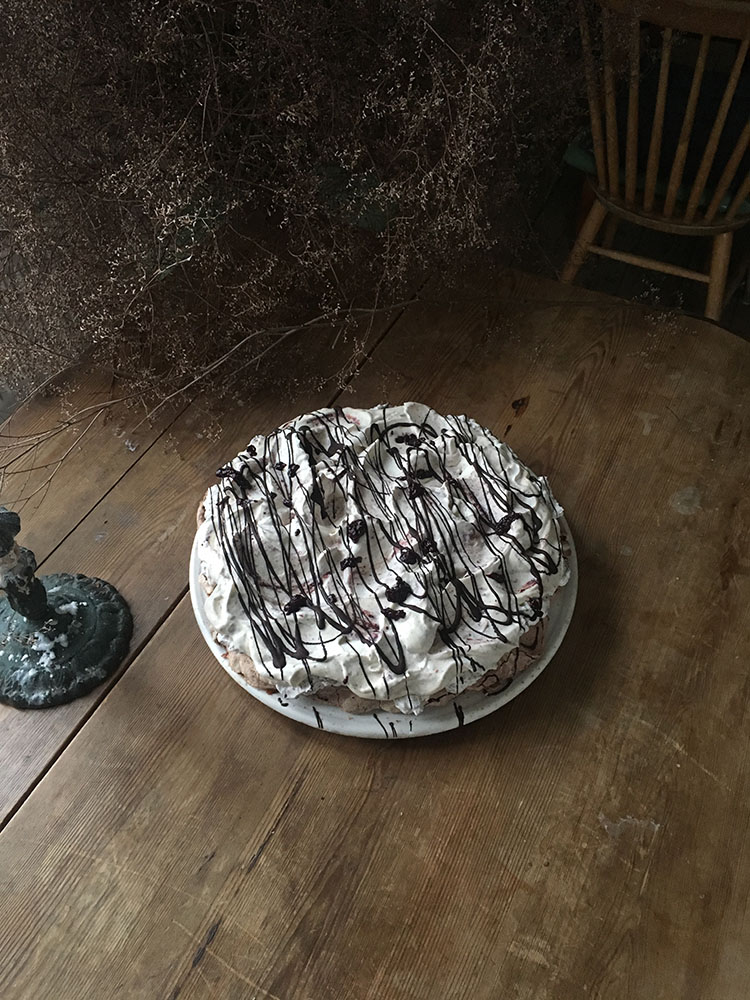

純喫茶のお気に入りのスイーツのイメージを服地にし、スカートに仕立てたシリーズ作に仕上げた

純喫茶のお気に入りのスイーツのイメージを服地にし、スカートに仕立てたシリーズ作に仕上げた

(右から) 「宝石」喫茶ソワレのゼリーポンチ

「甘酸っぱい」純喫茶アメリカンのヨーグルトパフェ

「ほろにが」純喫茶フルールのプリンパフェ

「宝石」喫茶ソワレのゼリーポンチ

「宝石」喫茶ソワレのゼリーポンチ——木村さんは2年目の専攻科で、ファッションテキスタイルを専攻しました。この専攻を選んだ理由は?

まず、服地を織りたい気持ちがありました。それで着物かファッションかで専攻を迷ったのですが、ふだん私が身に付けているのは洋服だなと思って。実際に自分が着て、やさしくなれるというか、気持ちがいいと感じる生地をつくりたいと思ってファッションテキスタイルを選びました。

——そのなかで、どのように制作に取り組んだのでしょうか。

制作のテーマを設定するのに、自分が好きなものは何だろうと考えた時、レトロなものに惹かれる自分に気づきました。1950年代のシンプルな服の形が好きで、初めは50年代をテーマに服地をつくりました。だけど、その先で行き詰まってしまって。今振り返ると、レトロで何かつくりたいまでしか見えていない状態の中で、年代にとらわれ過ぎたのかな。レトロって何だろうってすごく悩みました。

——行き詰まったところから、どうやって方向を見い出したのですか?

いろんなものを見て、視野を広げました。3年目に進み、改めて私はレトロの何が好きなんだろうと考えた時、今の私と同じ20代の人にも昔の服の生地感の良さを知ってほしい、着てほしいという気持ちに変わったんです。それで素材を中心に考えていこうって目標を立て、レトロの中でも純喫茶のスイーツにテーマを絞って、イメージと食感を服地にし、スカートに仕立ててシリーズ3部作にしようと結びつきました。

——スクールの学生同士で、刺激し合う部分もありましたか?

周りで織っている姿を見て、自分も頑張ろうっていう気持ちになれました。同学年の人とは、制作途中の発見や失敗、他愛もない話まで何でも話せて、悩みも言い合えました。話すことで次は進歩したいって思えたし、心強かったです。

——専門コースの2・3年次では、制作するのに自主性が必要ですが、そこで先生との関わりはどうでしたか?

毎週1回、制作過程を報告するミーティングがあったのがよかったです。サンプル生地を見せながら、自分の織りたいイメージやアイデアを伝える訓練になったし、伝えることで、より作品づくりに向き合うことができました。先生方は織りに詳しいので、私が気づかないところからアドバイスがあって、そこからやり方を自分で切り替えられたりして、制作意欲を保ちながら自分のやりたいことを形にしていくのに、ミーティングは大事な時間でしたね。

◆産地の方々と一緒に、ものを作り上げる経験

——木村さんは翔工房事業((公財)一宮地場産業ファッションデザインセンター主催)に挑戦し、尾州産地の「匠」と呼ばれる熟練の技術者とコラボレーションしてワンピースを製作しました。その経験は木村さんにとってどんなものでしたか?

仕事としてものを作り上げていく経験が、私自身の大きな糧になったと思います。匠の方と一緒に企画して進めるのに、自分が描いたデザイン画を見せながら、素材や色の重なりなど「こうしたい」と考えを伝えて、形にするのに相談しました。ここでは私は織らずにデザインだけの関わりだったので、初めは伝えるのが難しいと感じましたが、伝えないと理想の服地ができない。裾をフリンジにして経糸を見せるデザインにしたいと伝えると、「やってみるね」と匠の方がシミュレーションしてくださり、イメージと違う場合は私もちゃんと「違う」と伝えて、変えてもらって。匠の方からは袖の部分に柄の変化をつける方法を提案いただいたりして、一人でつくる時とはまた違う柄ができるなって実感しました。

——スクールは手織り、この事業では機械織りという違いもあります。両方を経験することで、何か気づきはありましたか?

手織りだったら、あまり経糸に他素材を入れないですけど、機械織りで、経糸にいろんな素材を入れて織り込む技法を経験できたのはよかったです。機械には機械の良さがあると知り、逆に手織りでしかできないことをもっとやりたいなと思いました。

——織りを学んできたからこそ、製作現場で強みを感じた部分は?

糸の状態と織ったものを見るのとでは、色のイメージが全く変わります。スクールで糸も織り組織も両方を学んできたからこそ、織った時にこう出るというのが頭の中でイメージできました。現場でのやりとりで、「こういうパターンで作りたかったら、ジャカードじゃなくてドビー機で出せるよ」と言われた時に、機の機能がぱっと頭に入ってくるし、「朱子で織る」というと「柔らかい風合いになるんですかね」というふうに話が通じるのが「気持ちいい」と匠の方に言ってもらえたのも嬉しかったです。

——3年目は翔工房事業に参加しながら、スクールでも並行して制作を進めてきました。外と内の両方で、ものづくりに取り組みながら自身の変化に気づくことはありましたか?

翔工房で他の学生が製作した竹糸を用いた製品を見て、私も竹糸に興味を持って自分の制作でも取り入れてみました。竹糸は、糸自体は柔らかいんですけど、湯通しすると硬くなり、織って生地になるとすごく柔らかくなって、変化が面白いと思いました。そうやって素材感が変わるのも、糸から生地をつくっていなかったらわからないこと。これまでスクールの制作でたくさんの糸を試して、縮絨も経験してどのぐらい縮むかも見当がつくようになったので、竹糸のように初めての糸を扱う時でも、大きな失敗がなくなりましたね。

◆「好き」しか追いかけていない

——木村さんが3年間の学びで、積み重ねてきたものは何でしょう。

どうしたら織りとして成立するか、今まで学んできた中からこうできるだろうと、頭の中で考えられるようになりました。試織などで失敗を繰り返したからこその学びじゃないかなと思います。

それに機の準備が大好きになりました。織るのと同じく準備も3年間やってきたので、こうしたら早くできるとか、スムーズに糸通しできるとかが大分わかるようになって楽しいです。そうやって3年間楽しく織りに向き合えたのが、本当によかったなって思います。私は高校の時、織りに苦手意識があったので。だけどなぜか気になって、織りを学びたいとスクールに入学したんです。そこから1年ごとに、だんだん織りが好きになって、3年経つ今が一番好き。思う色にバチッと染められた時や、織っている時に、糸に「かわいくできたらいいね」って話しかけたりして(笑)。それで作品の形になったら「使わせてくれてありがとう」って伝えていました。

——改めて、3年目の創作科に進んだ理由を聞かせてください。

なんか悔しかったんです。2年目、制作に迷いがあって、自分が本当に好きって思えるものがつくれなくて。自分がつくるものをもっと好きになりたいし、これで終わらせたくない、もっとつくりたいと思ったので。

——その悔しさを3年目で晴らせたと感じますか?

そうですね。服地だけでなくスカートの形にもできたし、自分の好きな色合いや柄を見つけて、チェックのデザインで出すことができたので。反省点もありますが、晴らせたんじゃないかと思います。

——この3年間、自分の「好き」をあきらめなかった。

あきらめたくなかった。でも私はこれまで、好きしかやったことがなかったんです。絵が好きで美術高校に行って、スクールで織りを学んで、逆に自分が好きじゃないと続けられる自信がない。「好き」しか追いかけていないです。

——修了後は、(株)川島織物セルコンに就職が決まりました。「好き」は就職先にもつながりますか?

はい、将来は伝統的な仕事に就きたいと思っていたので嬉しいです。小学校の卒業文集にも「伝統的な仕事がしたい」って書いてて。子どもの頃はお寺を見るのが好きで、宮大工さんに憧れたこともありました。お父さんは大工なので、一緒に見に行くと寺社建築の木の組み方とかを説明してくれてたのもあって、伝統的な仕事をしたいと思っていました。それが結局、織りになっていったのかな。これからも好きを追求していきます。

——これから織りをやりたい人に向けてのメッセージをお願いします。

もし迷っていたり、ちょっとでもモヤモヤがあったりしたら、まずは踏み出すしかないのかなと思います。踏み出せば、もう自分自身やるしかないって思うので。とりあえず手を動かすことが大事なのかもしれない。まずはやってみる。その先で、確実につながっていきます。

2020年9月に掲載した、「在学生の声(専門コース本科)」の記事です。

「織りながら自分の好きを発見していく」木村華子