先日、専門コースの学生と留学生は、冨田潤先生のアトリエを見学させていただきました。

冨田先生は学校でお見かけしたお姿だけでもアーティスティックな印象があり、

作品からも強烈なイメージの中に柔らかさが感じられるなと思っていました。

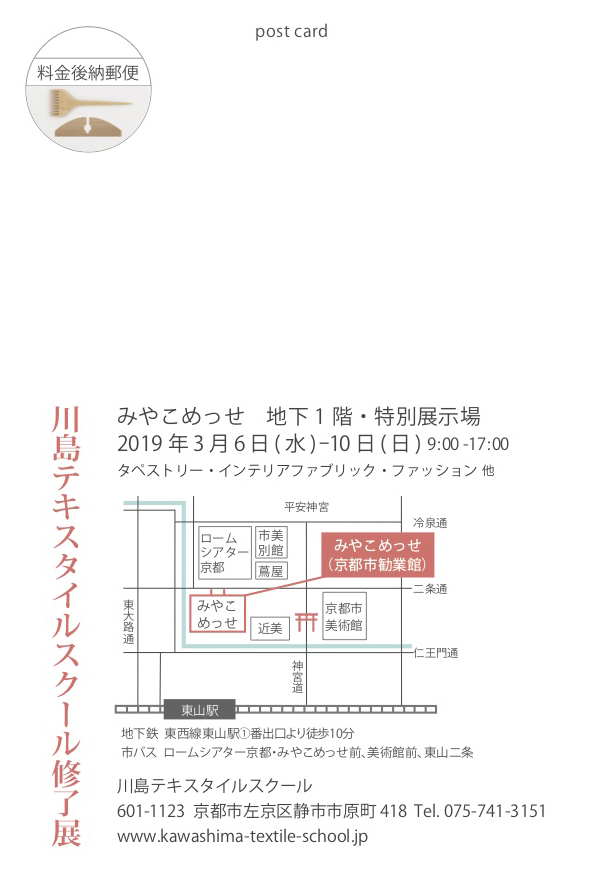

到着した際、冨田先生はワンちゃんを連れて迎えに来てくださいました。京都の越畑山中にあるアトリエは、畑と森に囲まれていて、まるでいどりの仙境みたいだなと思いました。先生が20代の頃からこちらのアトリエを開設されて、色々な染織の創作を展開しているとのことで、20代の私も刺激を受けました。

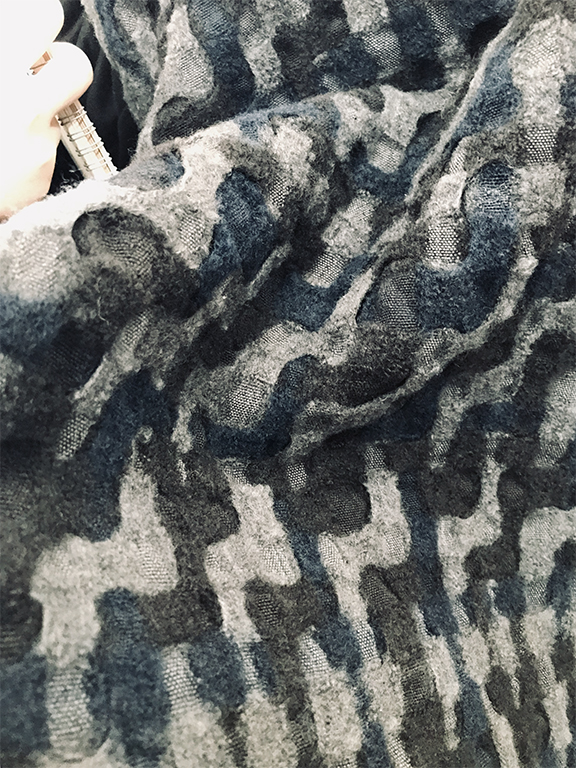

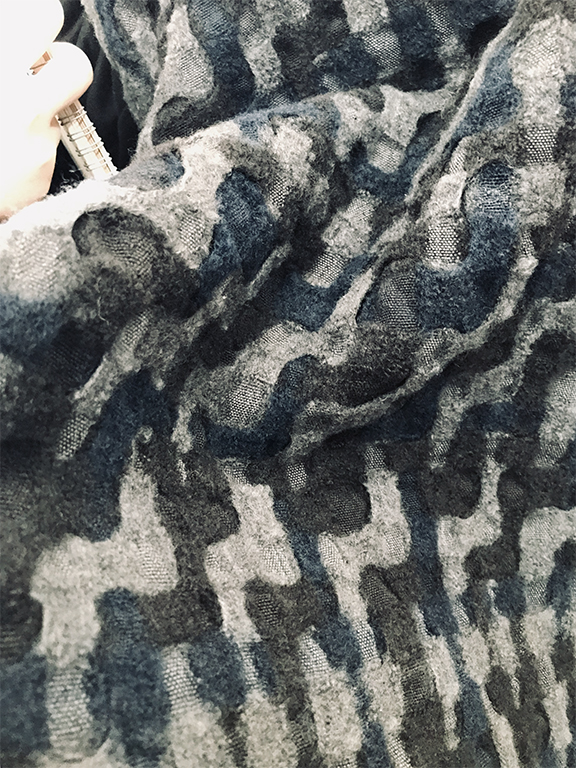

はじめに染色場でフェルト化された二重織のマフラーを見せていただきました。

中にフェルトのウールが縫いこまれているのかと思ったのですが、すべて織物でした。素材と組織の変化と仕上げでこんな表現ができて面白いなと感じました。染色場を渡って織工房に入ったら、先ほど見たマフラーがドビー機で織られている様子を見ることができましたが、こんなに仕上げ前と後で変わるとは思いませんでした。縮絨率の高いウールに対して、綿はあまり縮まないためできる変化というのも色々あるそうです。

この組織は18枚綜絖で、1リピート紋栓が76枚必要ということだったので、ドビー機でなかったらかなり大変な事だと想像できます。

アトリエにいた方は日本人だけでなく、アイスランドから来た方もいました。国の先生に紹介してもらって、

冨田先生の工房で3ヶ月の研修しているとのことです。海外でも活動されている冨田先生は、ヨーロッパのアートやテキスタイル界でも知名度が高いです。

ちょうどこの時期も海外で展覧会をされていて、作品も海外に出品されていたので、かわりにサンプルを見せていただきました。縮絨されたラグは厚いですが手触りがよく、縮絨された質感も感じられて、絵画の雰囲気がありました。

そのなかでも一番気になった作品は、捺染の帯です。アトリエにセッティングされた捺染用の経糸がこれから冨田先生の筆によって織物になる事と、その工程を想像しただけで魅力的です。先生が織る前の工程が好きだと仰っていたのですが、それは作品に注いだこだわりから十分感じることができました。言い換えたらアーティストと工芸家の性質が同時に存在しているんだと思いました。

茅葺の家が並んでいる山中にあるアトリエは創作するのにとてもよい環境だと感じました。

周りの状況に伴って創作が変わるものではないでしょうか。どんな作品を作りたいか、その望みに応えられる環境づくりというのが、創作に大切かと思います。将来工房を持ちたい私にとってもよい勉強になりました。

アトリエ見学の後は、ご自宅にもお邪魔させていただきました。

家までもギャラリーのようで、ここで毎日自然の変化に従って暮らしていくのはとても素敵です。

私たち人間はそろそろ自然界と共存して一緒に生きていかないとという思いをふっと思い出しました。

最後に「Textile magician」というDVDを見せていただきました。日本にいる5人のテキスタイルアーティストの創作記録です。冨田先生の他にも5月に見学させていただいた新道先生も紹介されていました。ドキュメンタリーは、各々のアーティストの創作過程と求めることをお話ししていました。例えば、布を通して時間や空間を表す、とか、糸の可能性を実験する、とか、日本の書道と織物を融合させる、などです。DVDを見て、創作は過程が一番重要と一層強く感じました。とはいえ、最後に出すのは結果=作品なので、そのに作品に行き着く前にどんな道を渡ってきたのかその作品に宿った過程を見るものに感じてもらえるようにするのが大きなポイントだと思いました。

冨田先生の作品を見ていたら、ずっと見続けたくなり、1枚の織物にストーリーがあるように感じていました。

私自身も見れば見るほどこういった深みのある作品を作りたいと思います。

今回の見学はゆっくりと作品や周りの環境を堪能することができました。

沢山いただいた発想が今後の創作の源泉となるかもしれません。

本当にありがとうございました。