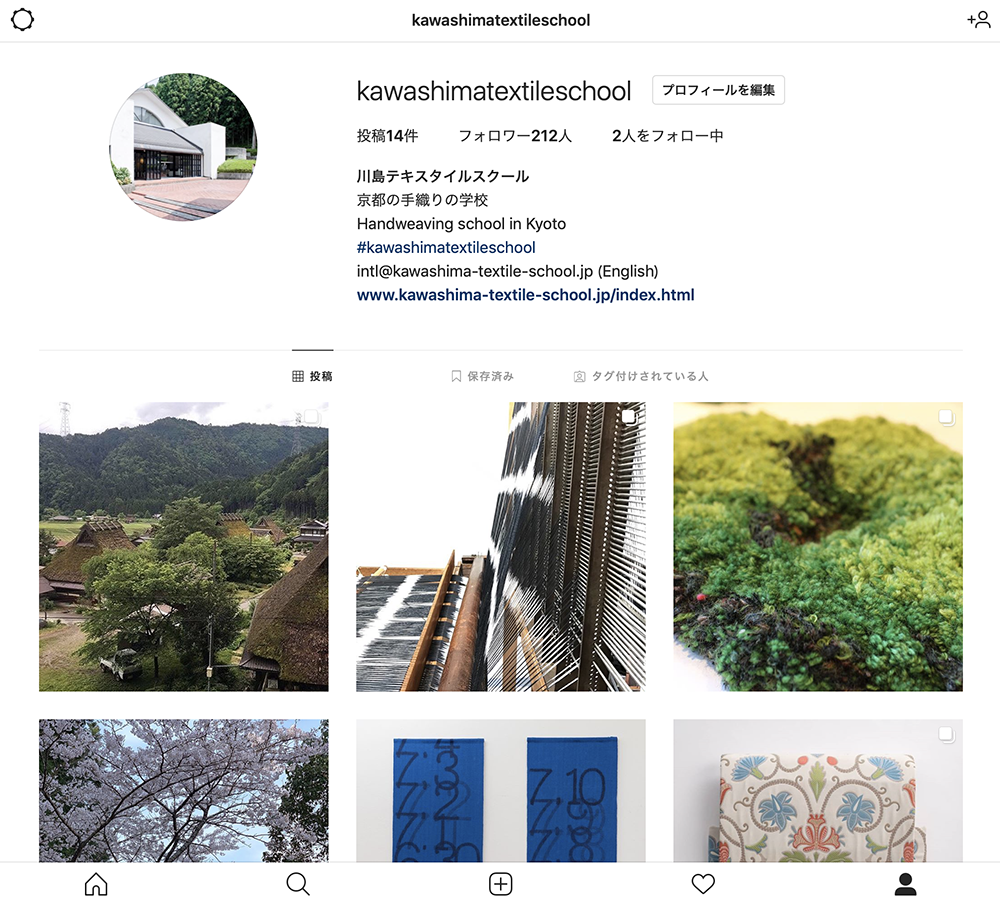

公式Instagramページができました!@kawashimatextileschool

Facebookとあわせて日常の様子をお伝えしていきたいと思います。

是非フォローしてください!

| Pick up

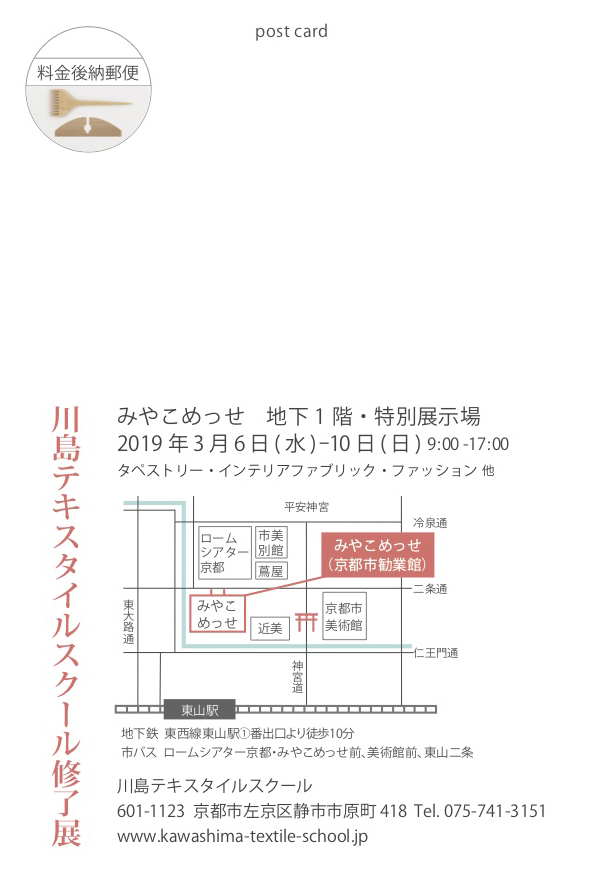

2018年度川島テキスタイルスクール修了展のお知らせ

川島テキスタイルスクール修了展

2019年3月6日(水)~10日(日) みやこめっせ 地下1階・特別展示場にて開催します。

本科(1年次)、専攻科(2年次)、留学生の作品他を展示致します。ぜひお越し下さい。

本年度は例年と会場が異なります。お間違えのないように足をお運びください。

——————————————————————–

川島テキスタイルスクール修了展

2019年3月6日(水)-10日(日)

みやこめっせ 地下1階・特別展示場

9:00-17:00/入場無料

タペストリー・インテリアファブリック・ファッションテキスタイル・留学生作品 他

2/16 オープンスクールと織物体験開催します

オープンスクールと織物体験開催します

2月16日(土) 10:00-16:00

スクール入学案内と併せて施設見学、そしてコースターを1枚織ってお持ち帰りいただけます。

この機会にぜひお越しいただき、織物の魅力を体感してください。

*体験できる枠には限りがございますので、申込み先着順とさせていただきます。

コンタクトフォームまたは、お電話よりお問い合わせください。

https://www.kawashima-textile-school.jp/info/contact

TEL : 075-741-3151

———————————————————————–

スクールでは見学を随時受け付けています

入学案内コース説明、学内施設見学、個人相談などを行っていますので、どうぞお気軽にお越し下さい。

個別対応形式で行いますので、見学をご希望の方はご希望日時を事前にご連絡下さい。

【重要】メール送受信・復旧のお知らせとお願い

サーバーの不具合の為、メール送受信ができない状態となっておりましたが、12/10(月) 17:00現在復旧しております。皆様にはご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。

しかしながら、下記期間中に ~@kawashima-textile-school.jp宛にお送りいただいたメールが届いていない可能性があります。期間中にメールいただきましたお客様には、お手数をお掛けし恐れ入りますが、再送していただけますよう、お願い申し上げます。

※2018年12月5日(水)17:40 ~ 12月10日(月)午前

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【重要】メール受信不具合のお知らせとお詫び

現在サーバーの不具合の為、メール送受信ができない状態となっており、現在復旧作業にあたっております。

※2018年12月5日(水)17:40 ~ 12月8日(土)18時現在

皆様には、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

上記期間中に ~@kawashima-textile-school.jp宛にメールをお送りいただいたお客様には、大変ご迷惑、お手数をお掛けし恐れ入りますが、お急ぎのご用件は12月10日(月)9:00以降にお電話、FAXいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

電話:075-741-3151

FAX:075-741-2107

何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

冨田潤先生のアトリエを訪れて 本科 陳 湘璇

先日、専門コースの学生と留学生は、冨田潤先生のアトリエを見学させていただきました。

冨田先生は学校でお見かけしたお姿だけでもアーティスティックな印象があり、

作品からも強烈なイメージの中に柔らかさが感じられるなと思っていました。

到着した際、冨田先生はワンちゃんを連れて迎えに来てくださいました。京都の越畑山中にあるアトリエは、畑と森に囲まれていて、まるでいどりの仙境みたいだなと思いました。先生が20代の頃からこちらのアトリエを開設されて、色々な染織の創作を展開しているとのことで、20代の私も刺激を受けました。

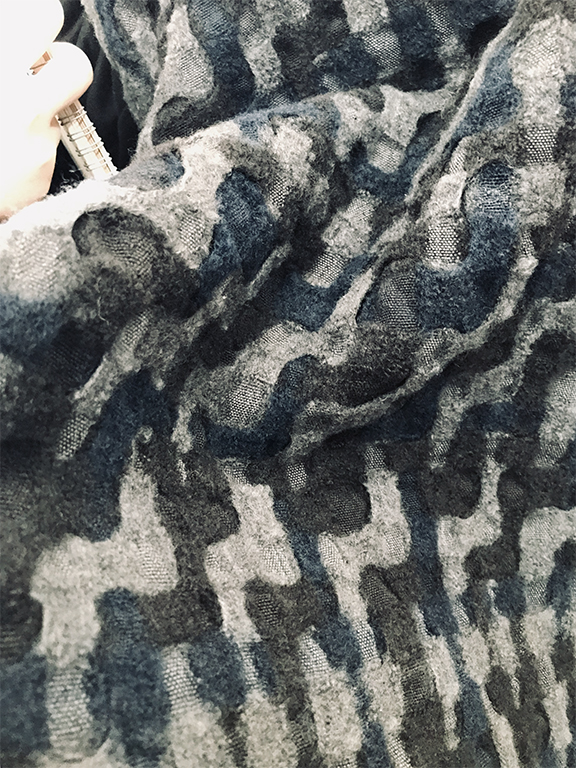

はじめに染色場でフェルト化された二重織のマフラーを見せていただきました。

中にフェルトのウールが縫いこまれているのかと思ったのですが、すべて織物でした。素材と組織の変化と仕上げでこんな表現ができて面白いなと感じました。染色場を渡って織工房に入ったら、先ほど見たマフラーがドビー機で織られている様子を見ることができましたが、こんなに仕上げ前と後で変わるとは思いませんでした。縮絨率の高いウールに対して、綿はあまり縮まないためできる変化というのも色々あるそうです。

この組織は18枚綜絖で、1リピート紋栓が76枚必要ということだったので、ドビー機でなかったらかなり大変な事だと想像できます。

アトリエにいた方は日本人だけでなく、アイスランドから来た方もいました。国の先生に紹介してもらって、

冨田先生の工房で3ヶ月の研修しているとのことです。海外でも活動されている冨田先生は、ヨーロッパのアートやテキスタイル界でも知名度が高いです。

ちょうどこの時期も海外で展覧会をされていて、作品も海外に出品されていたので、かわりにサンプルを見せていただきました。縮絨されたラグは厚いですが手触りがよく、縮絨された質感も感じられて、絵画の雰囲気がありました。

そのなかでも一番気になった作品は、捺染の帯です。アトリエにセッティングされた捺染用の経糸がこれから冨田先生の筆によって織物になる事と、その工程を想像しただけで魅力的です。先生が織る前の工程が好きだと仰っていたのですが、それは作品に注いだこだわりから十分感じることができました。言い換えたらアーティストと工芸家の性質が同時に存在しているんだと思いました。

茅葺の家が並んでいる山中にあるアトリエは創作するのにとてもよい環境だと感じました。

周りの状況に伴って創作が変わるものではないでしょうか。どんな作品を作りたいか、その望みに応えられる環境づくりというのが、創作に大切かと思います。将来工房を持ちたい私にとってもよい勉強になりました。

アトリエ見学の後は、ご自宅にもお邪魔させていただきました。

家までもギャラリーのようで、ここで毎日自然の変化に従って暮らしていくのはとても素敵です。

私たち人間はそろそろ自然界と共存して一緒に生きていかないとという思いをふっと思い出しました。

最後に「Textile magician」というDVDを見せていただきました。日本にいる5人のテキスタイルアーティストの創作記録です。冨田先生の他にも5月に見学させていただいた新道先生も紹介されていました。ドキュメンタリーは、各々のアーティストの創作過程と求めることをお話ししていました。例えば、布を通して時間や空間を表す、とか、糸の可能性を実験する、とか、日本の書道と織物を融合させる、などです。DVDを見て、創作は過程が一番重要と一層強く感じました。とはいえ、最後に出すのは結果=作品なので、そのに作品に行き着く前にどんな道を渡ってきたのかその作品に宿った過程を見るものに感じてもらえるようにするのが大きなポイントだと思いました。

冨田先生の作品を見ていたら、ずっと見続けたくなり、1枚の織物にストーリーがあるように感じていました。

私自身も見れば見るほどこういった深みのある作品を作りたいと思います。

今回の見学はゆっくりと作品や周りの環境を堪能することができました。

沢山いただいた発想が今後の創作の源泉となるかもしれません。

本当にありがとうございました。

織実習「布を織る」 本科 諸岡 珠永

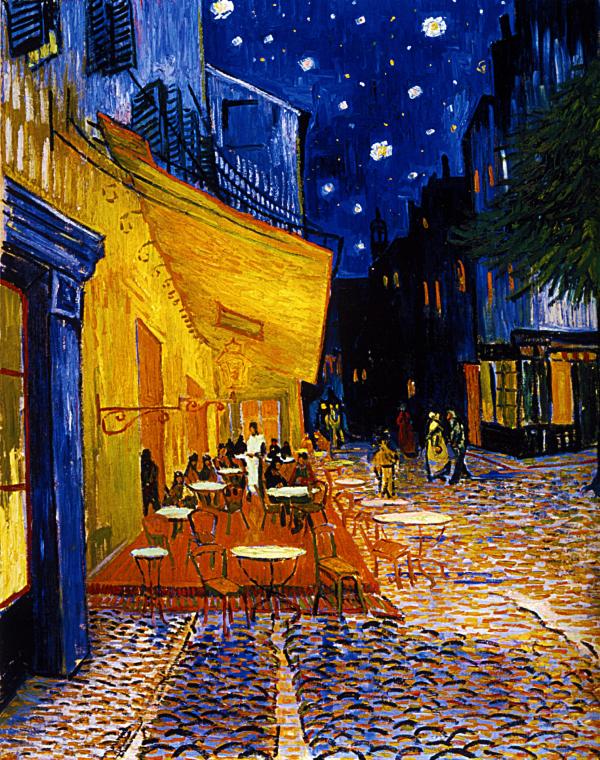

今回の織の課題は絵画を一つ決め、縞をデザインし、8mの布を織るというものでした。

私はゴッホの〈夜のカフェテラス〉を選んで、縞のデザインを考えました。

絵画の中から選んだ4色でも隣り合う色や縞の幅によって雰囲気、印象が変わり絵画の雰囲気を落とし込むというのが難しいと感じましたが沢山の組み合わせ、見せ方があるのだと実感しとても面白かったです。

経糸の整経では二本ずつ確認しながら集中してするためとても時間がかかりましたがとても楽しい気持ちでできました。

ただこの時にテンションが均一になっていなかったので後の後ろ付けと前付けの時にテンションを全体で合わせるのが少し大変になってしまいました。

また、糸が細く伸びやすいため、経糸を機にかけるときが大変でした。

特に綾返しの時に糸が絡まないように経糸をさばいていくときにはその時までに糸にかかった負担が糸の伸びという形で出てきました。

糸が伸びてしまうと千切に巻き取るときに絡まってしまったり糸が切れたりしてしまいます。そのため伸びた糸を後ろに引っ張ってテンションを合わせていきました。

一つ一つの作業はつながっていてそれぞれ丁寧にしないとどこかでしわ寄せがくるのだと知りました。

試織をして緯糸の色を決めるのは思った以上に大変でした。緯糸の色で雰囲気が変わり理想の雰囲気の色がなかなか見つかりませんでした。

最初はネイビーや青で考えていましたが試織をしてみると横糸が暗すぎると経糸の白や黄色が潰れてしまうことがわかりました。青、灰色系統で色々と試してみて暗い灰色に決めました。

織り始めてからはとても速かったように思います。最初練習で30㎝程織りましたが左右の端がきれいにならずそろえるのに苦労しました。はじめは織ること自体が難しく1時間で10㎝程度しか進みませんでした。だんだんと慣れてくると時間も気にすることなく楽しく織ることができるようになりました。

最後に織りあがった布と風呂敷を一緒に飾りました。織るときは真上から40㎝ほどしか見えていなかったので7mほどの縞と風呂敷を一気に見たときにはこれを織りあげたのだと強い達成感を感じました。

緯糸を染めるときに思っていたよりも濃度が薄くなってしまい淡くなってしまったと思っていましたが、離れてみてみると暗すぎずこの暗さでよかったのだと思いました。

近い距離で見ている時よりも少し離れた方が冷静に見れてもっと自分の縞が好きになれました。

縞のデザインは自分が意図しないところでうまくいっていたり面白い縞になっている部分が多かったのでどうして面白くなったのかを理解してこれからの制作にいかしていきたいと思います。

![1532656668565[29]](https://www.kawashima-textile-school.jp/info/wp-content/uploads/2018/09/153265666856529.jpg)

![IMAG0376_1[31]](https://www.kawashima-textile-school.jp/info/wp-content/uploads/2018/09/IMAG0376_131.jpg)