8月下旬より、提携校であるスウェーデンのHV Skolaに交換留学に行っている

創作科(3年目)の谷さんより近況報告が届きました。

ー

8月27日、大きな期待と少しの不安を携えてスウェーデンに到着しました。

入国審査で引っかからないかが一番の不安だったのですが、スウェーデンの空港には

入国審査というものが存在しておらず、どこだどこだ?と歩いている内に入国が完了しておりびっくりしました。

(後から分かったのですが、乗り継ぎの空港にて入国審査を受けていたそうです。気づきませんでした。)

到着日はとても有り難いことに、少し前まで本校にて学んでいた留学生の Anneli さん宅に泊めて頂きました。

Anneli さんに入国審査について尋ねてみると、彼女は逆に、日本に来た際、

入国審査場で滞在する場所の住所まで聞かれた事にびっくりしたと言っていました。

初日の登校日からダマスクの授業が始まりました。授業は基本全てスウェーデン語で行われています。

ダマスクでは普通の綜 絖の他にパターン綜絖というものを使用するのですが、

スウェーデン語で聞こえてくるそれがモンスタースキャッフトにしか聞こえず、

飛び交うモンスターという単語にダマスクの授業中、度々ファッションモンスターの歌が脳内再生されています。

HV の授業はとてもスピーディです。

進みが速いという事ではなく、先生の説明から作業に移るまでにかかる時間や、

自分が織りたいと思うデザインを決めるのにかかる時間、そのデザインを出すにはどのような色、糸の種類を使えば得る事ができるかを考える時間に無駄が無く、

織る・作るという事への熱意をクラスメイトから感じるからです。

また、先生と生徒という関係性が対等であり、授業が議論の上に成り立っているところが興味深いです。

学校での授業の他に郊外授業がたまにあり、ボタニカルガーデンでスケッチをしたり、

そこで自然染色をしている方のお話を聞いたり、テキスタイルのエキシビションを見に行ったりと

沢山の刺激をもらっています。

特に、小さなシルクの美術館で行われたアメリカ人で現在ラオスで Lao Textiles という会社を立ち上げている

Carol Cassidy さんの講演会は胸を打たれるものがありました。

自分が日本人である意味、そして今スウェーデンでテキスタイルを学んでいる意味を深く考えるきっかけになったと思います。

少し嬉しかったのは、講演中アジア人の顔が目立っていたのか、あなたはどこから来たの?と尋ねられ、

日本と答えると日本の織物文化についても話してくださったことです。

ボタニカルガーデンでは染色家の方がスウェーデン語で話していたので

彼女の話を理解するのが難しかったのですが、後からクラスメイトで

昨年そこのワークショップを受けていたという Cissi さんが豆知識を加えながら付きっきりで英訳してくれ、

さらにはバンドルテクニックをやってみたいという私に色々なサイトや過去の彼女の作品などを見せてくれました。

また、スケッチも「スケッチ=鉛筆」ではなく、刺繍を使ってスケッチをしている人も居て、自分の固定概念を砕かれた気がします。

ダマスクの授業が終わる頃に個人面談がありました。

面談ではメインティーチャーのエリザベスと今まで自分がやっていたことや、

これからやりたいこと、クラスの雰囲気をどう思うかなどについてお話ししました。

今回、ビザが下りなかった為、本来の刺繍の授業が受けられないのですが、

そのことを伝えると月末に行われているウィークエンドコースに参加できるようにしてくれることになりました。

持ってきた自分のポートフォリオを見てもらうと、

もしあなたが望むなら、クラスで時間を設けて日本でのあなたの作品をクラスメイトに見てもらう時間を設けましょうと提案してくれ、

結果、クラスでお互いの作品を見せ合う小さなプレゼンテーション会をすることになりました。

HV に来てよく言われる言葉が『If you want』です。

あなたが望むならそれをしましょう、それができます、という様に使われるのですが、

この言葉を聞くたびにワクワクした前向きな気持ちになれ るのがとても嬉しいです。

エリザベスは自称英語が苦手らしいのですが、私にとってはゆっくり話してくれるので聴き取り易く、

彼女がメインティーチャーでよかったとつくづく思います。

また、私のスピーキング力の無さを謝ると、問題ない!だって私たち分かり合えてるじゃない!!と言ってくれ、二人でちょっぴり盛り上がりました。

しかし、もっと沢山ありがとうの気持ちや 嬉しい気持ちの内容を伝えることが出来たら良いなと思うので

スピーキング力を上げれるよう、勉強しようと決意した面談になりました。

HV では毎年カリキュラムが変わるらしく、昨年のノーベル博物館とのコラボレーションは今年は無いのですが、

代わりにスウェーデンの有名なアンテナショップ Design Torget とのコラボレーションプロジェクトを行います。

これはグループワークなので迷惑をかけないか少し不安なのですが、

自分たちが作ったものが店頭に並ぶという体験は想像するだけで顔がにやけます。

このプロジェクトについては次のレポートで詳しくお伝えするつもりです。

昨年、川島に来ていた HV のみなさんにもお会いすることが出来ました。

そのうちの一人、カタリーナさんは今、HV の上にあるアトリエで働いており、

放課後コーヒーをご馳走してくれた上に、色々な情報を教えてくださり、

困ったことがあったらいつでもなんでも聞いてねと、あまりの優しさに帰り道少し泣きそうになりました。

その一週間後には、染色室でばったりマリアさんに出会い、あれ?ここは川島かな?と不思議な気持ちになりました。

そして先週は、Ia と Siri が彼女たちのアトリエに招待してくれ、二人が作ったスウェディッシュパンケーキ・リンゴンベリージャム添えとトンガリキャベツのサラダをご馳走してくれました。

Siri は日本から帰ってきてからスウェーデンでも味噌を買うようになったそうです。

また、VÄVMÄSSAN というテキスタイルの祭典に日本の秩父から出展していた日本人の方二人 (Siri と Ia の友人 )も招かれており、銘仙やシルク、伝統工芸士といったお話しを聞くことが出来ました。

スウェーデンに来て約一ヶ月、日本で出会ったスウェーデンの方々、スウェーデンで出会ったスウェーデンの方々、スウェーデンで出会った日本の方々。

様々な人たちに支えて頂きながら、素晴らしい日々を送らせて頂いています。

希望より短い期間になってしまいましたが、約三ヶ月間、沢山のことを吸収したいと思います。

追記:語学向上のためなのかなんなのかは分かりませんが、スウェーデンでは受け身だと何も起こらないので、

誘ってくれたり、おすすめしてくれたことは積極的に参加したり、やってみたりしています。

そして、その感想をできる限り伝えています。 また、会話の中でよく使われるけど、自分は使ったことがない単語などは、真似して覚える様にしています。(supposed to←ディスカッション中によく出てきた。)

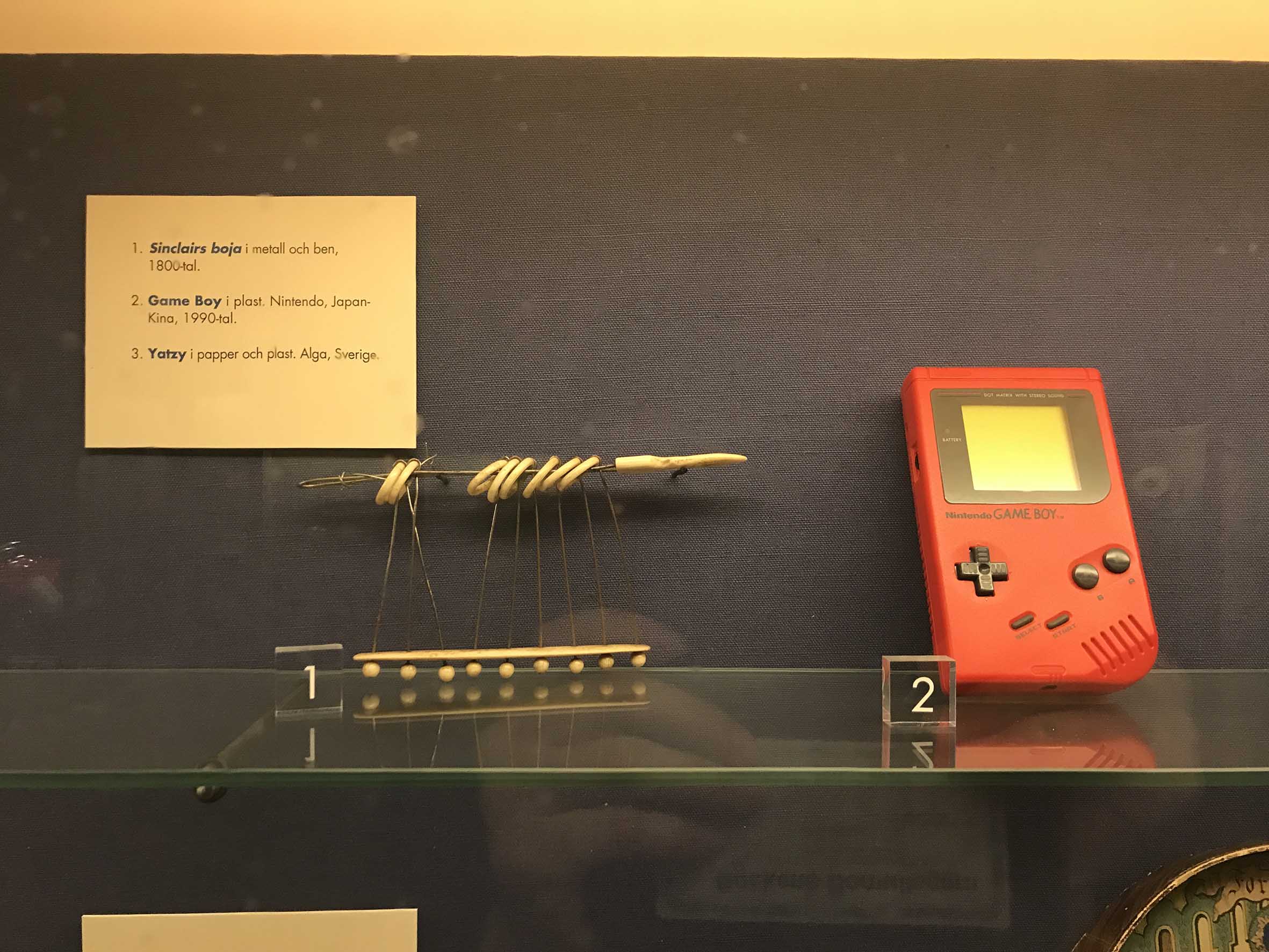

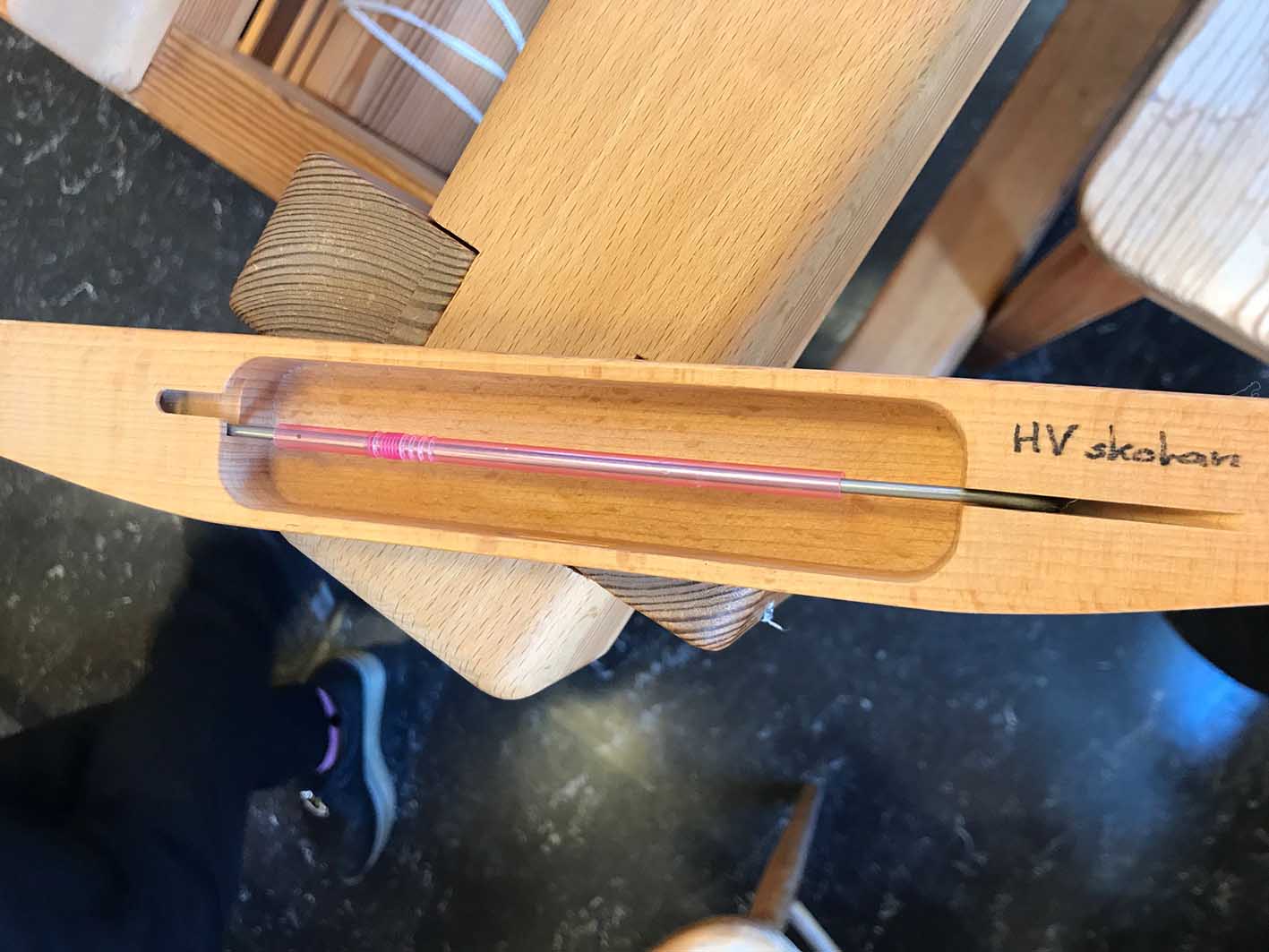

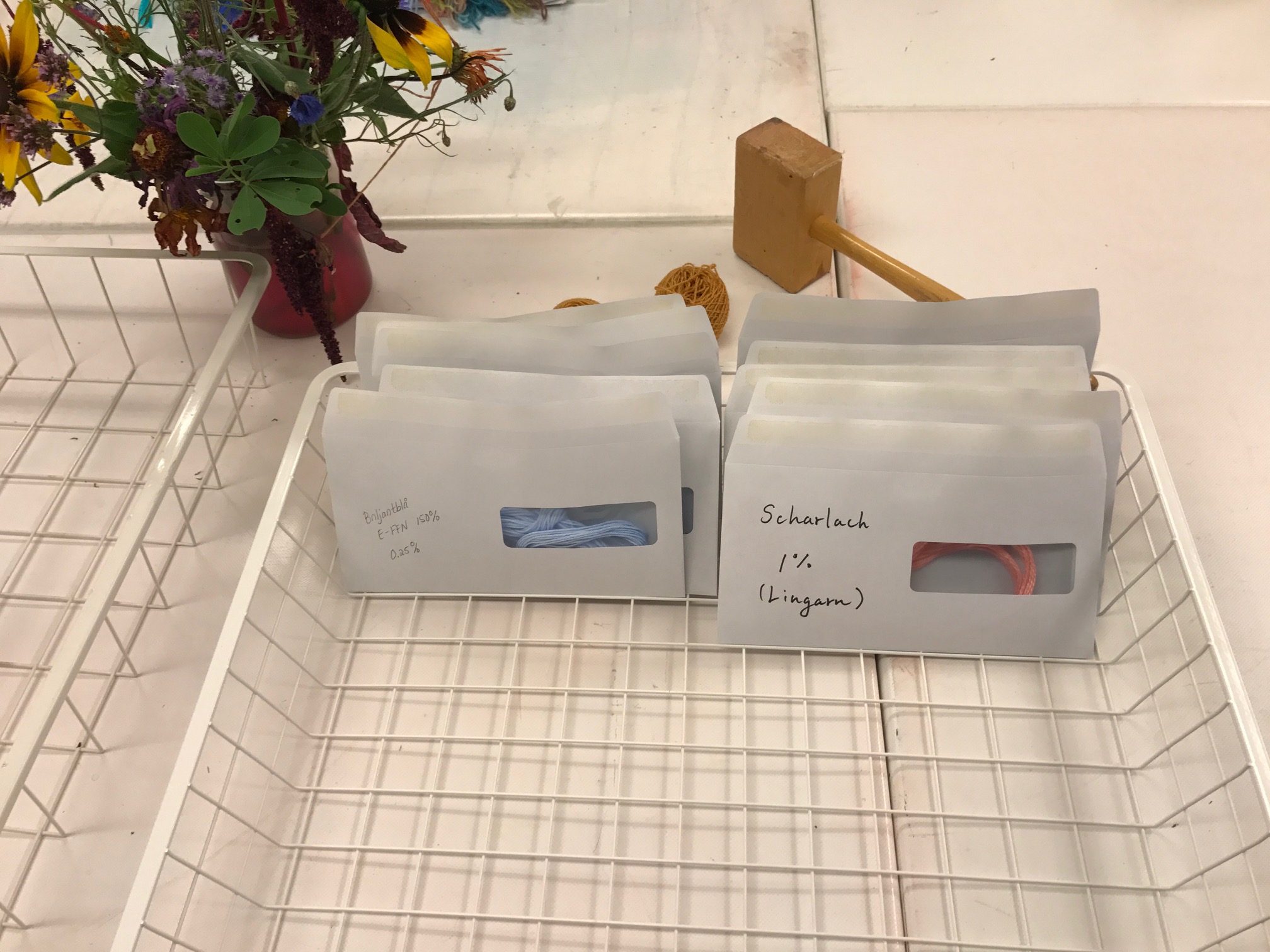

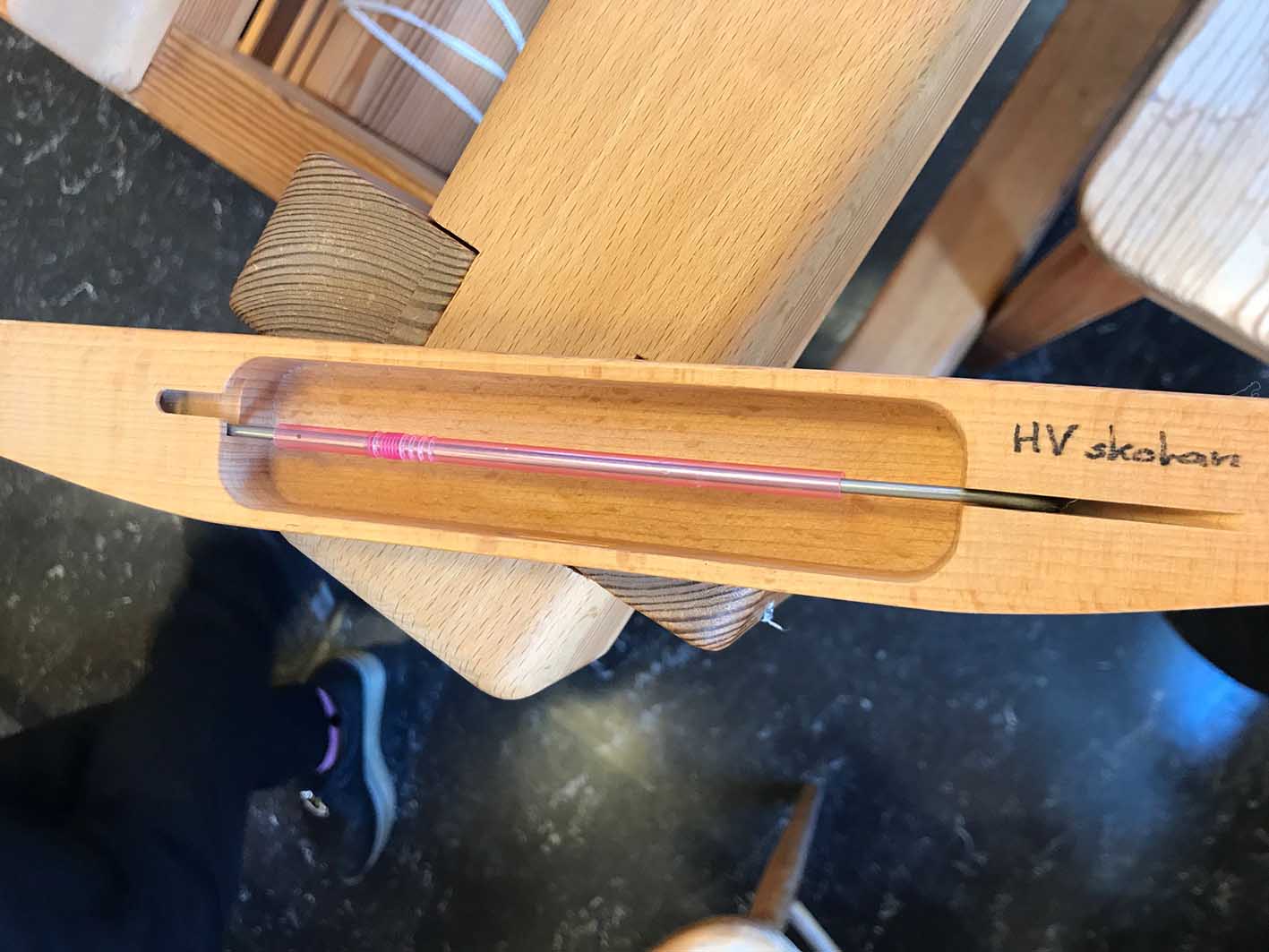

写真は、スウェーデンで見つけた面白いものたちなどなど。

↑スウェーデン名物ザリガニ、シャコのような味がして以外と美味しかった。

↑木管や紙管の代わりにストローを利用していたクラスメート

↑カラスが2色。怖くない。

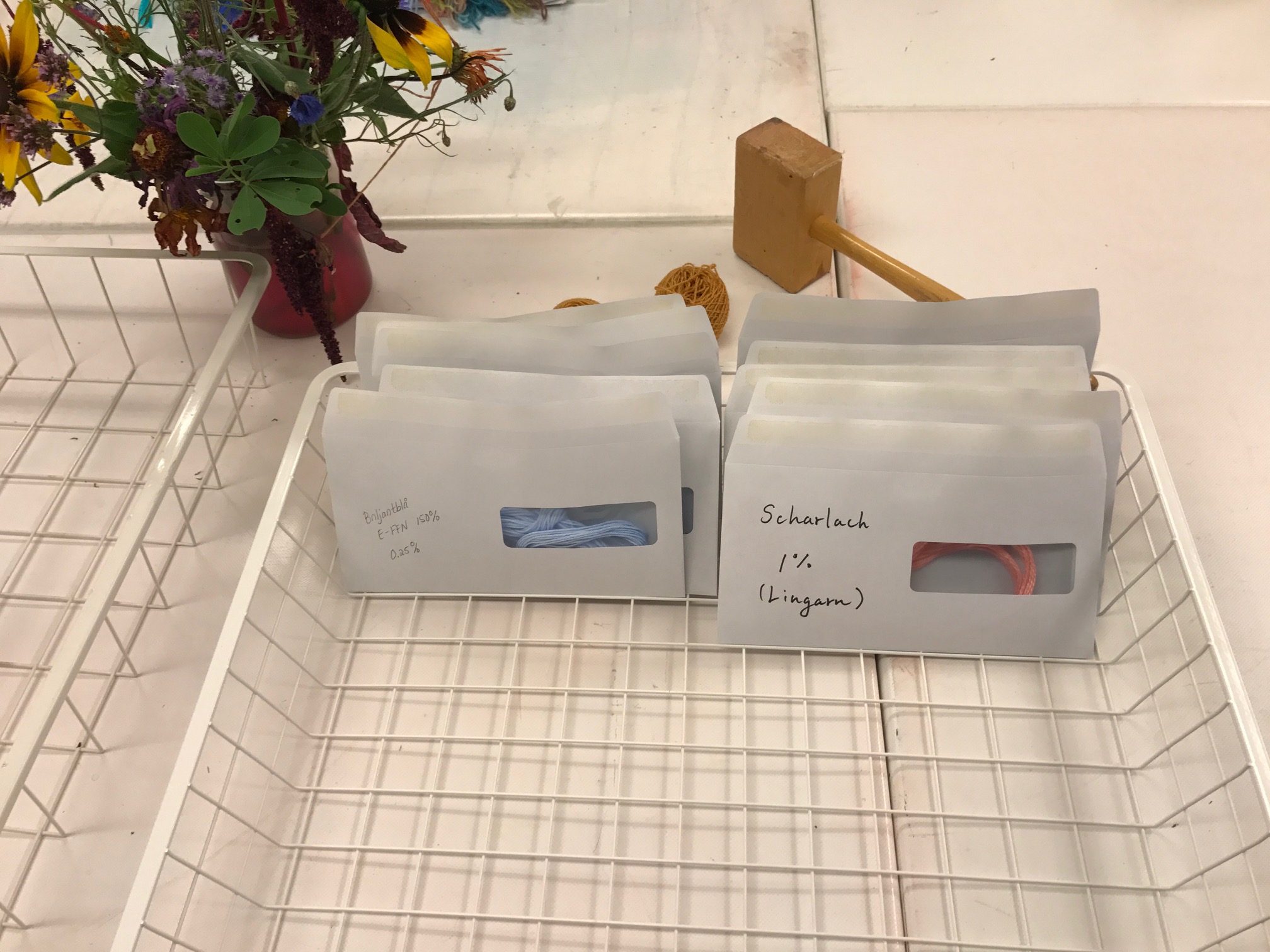

↑封筒に染色サンプル。なんか可愛い。

↑至る所でテキスタイルに遭遇する。

↑カタリーナさんが落ちていた誰かの針を刺した。お花の針山。

↑クラスメートの Ida さんと Maianna さん

アートマーケットで RYA というテクニックを教えてもらった。

↑近くの Rosendals Trädgård にてお花摘み。38kr/hg。

↑多分、毒キノコ。普通に生えてる。マリオの世界みたいだ。