「人間だから失敗があります。でも、それが愛らしいし、面白い。」

藍染作家の新道弘之さんが、一枚の着物の前でおっしゃった言葉が、とても印象的に私の心に残りました。

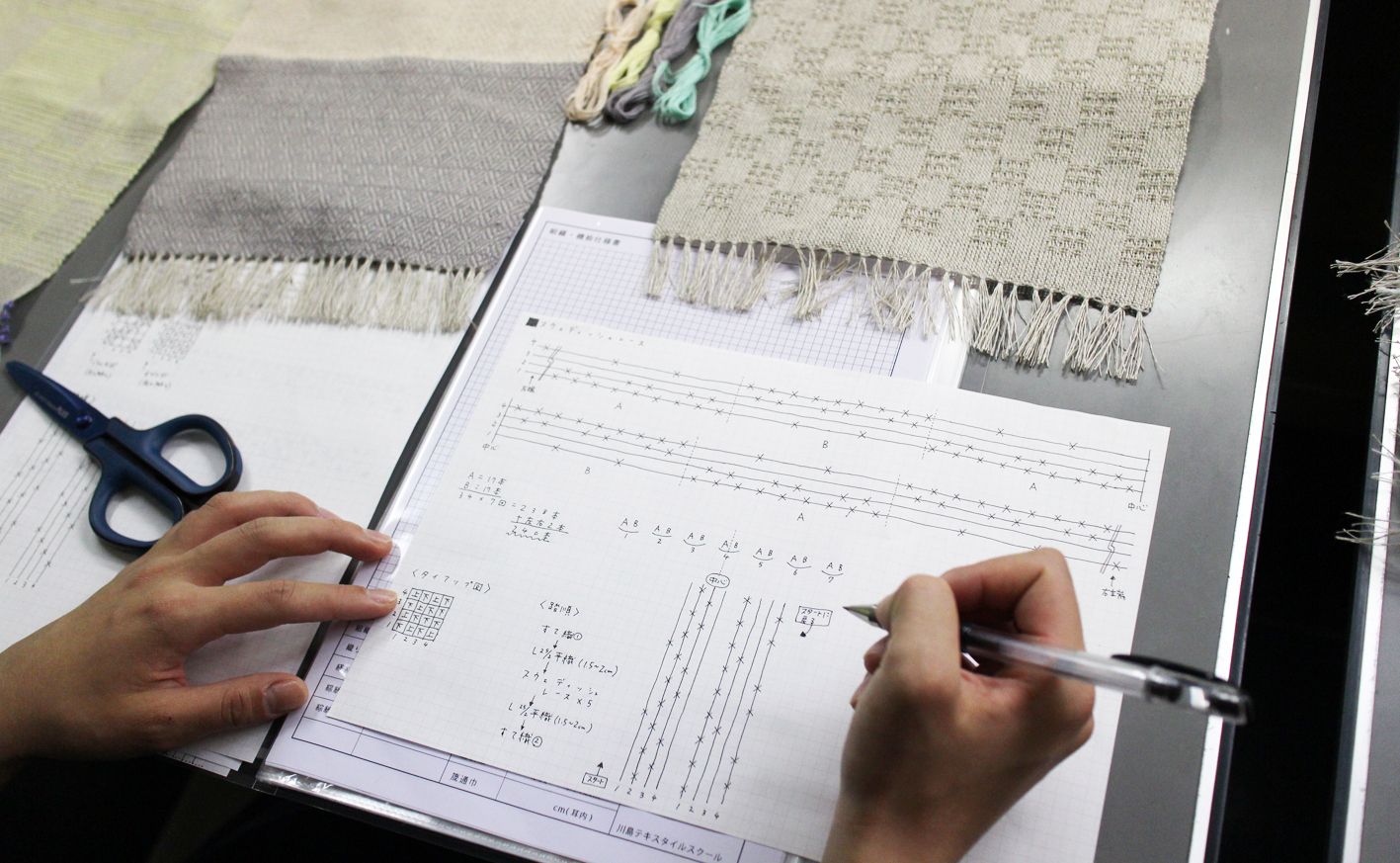

4月に入学してからスクールでは、毎日が失敗の連続です。そんな私にとって、新道さんのこの言葉は、

自分を励ましてくれるような、そして、決して完璧ではない人間が作るものの暖かさや豊かさについて考えさせられる一言でした。

心配していた雨も、バスを降りる頃には太陽が顔を出すほどになり、

スクールを出発してから2時間ほどで私たちは京都府南丹市美山町に到着しました。

山々に囲まれた美しい村に、茅葺屋根がならぶ風景は、いつも私が生活している風景とはまるで違い、

何度も深呼吸をしたくなるような世界が広がっていました。

ブルーアルケミーというDVDの中で紹介されていた新道さんの工房と美術館を訪ねるべく、

ゆっくりと村の中を歩いて行きました。

工房までの道のりは、昔ながらの郵便ポストや村ののどかな景色が続き、

緩やかな坂道を登ると、木でできたささやかな看板が見えてきました。

「ちいさな藍美術館」の中へお邪魔すると、早速、藍花の咲く甕が一つ目に入り、

DVDの中で見た藍の工房へ来たのだという実感が湧いてきました。

美術館では、入ってすぐに展示されてあった素朴な丹波布が目に留まりました。

新道さんのお話によると、かつての農家の女性が家で織っていた着物だそうです。

民藝運動の提唱者でもある柳宗悦が北野天満宮の市でこういった着物を発見し、

のちに民藝として知られるようになったとのことでした。

富裕層が着るような豪華絢爛な着物ではなく、こうした素朴で、無駄がなく、

普通の人々の生活に沿ったものに光が当たり始めたのは、歴史の流れの中でも、興味深い事です。

工房では、新道さんが実際に藍染を見せてくださいました。

布を何度か藍甕に浸けた後、パタパタと空気中で酸化させると、緑がかっていた布が鮮やかな藍色に変わってゆき、

その姿はまさに不思議な魔法のようでした。

和室では、新道さんが世界各国の様々な布地を見せてくださいました。

中でも新道さんがこれまでに染められた布地で、新道さんのお母様がご自身の棺掛けを作られたというお話が最も印象的でした。

今日では、街を歩けば数え切れないほどの機械で作られた製品が並び、

いわゆる「手仕事」で作られたものを見つけるのは、とても難しくなりました。

そのような時代だからこそ、人が手で作ったものの温かさや面白さ、

愛らしさについて考えながら、これからの制作に挑んでいきたいと思います。

美山で学んだ事は、きっと、今後何度も思い出され、

その度に美しい景色と新道さんの言葉が私の心に浮かんでくることでしょう。