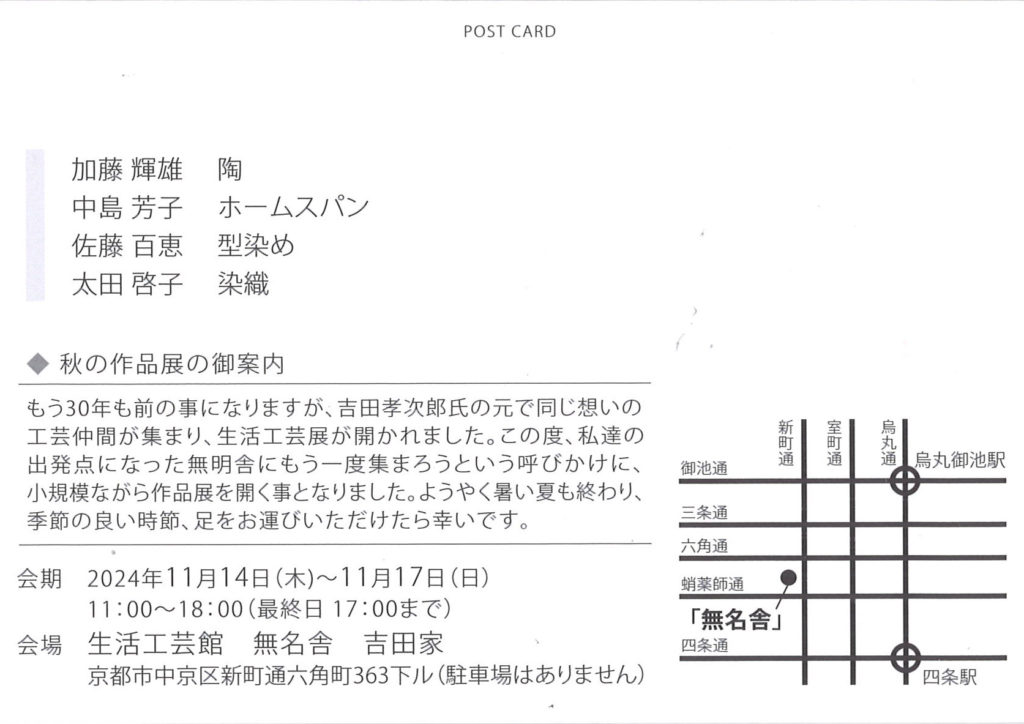

当スクール専任講師、中嶋芳子のグループ展です。

秋晴れの空の下、スクールのバルコニーでFika(フィーカ)・焼き芋パーティーを開きました。留学生と専門コース、技術研修コースの学生たちが集い、あつあつの焼き芋や焼きリンゴ、焼きマシュマロなどをほくほく食べながら、学生同士会話も盛り上がり、楽しい交流のひとときとなりました。

当日朝は火を起こすところからスタート。安定した炭火をつくるために辺りで拾った木の枝や落ち葉を投入するなど、山に囲まれ、広い空間のあるスクールの環境だからこそできる本格的な焼き芋づくり。学生が集う頃には、中までしっかり火が通った、あま〜い焼き芋ができ、みんなの顔もほころびます。

焼き芋は初めての経験という留学生も多く、それぞれの国のさつまいも料理を紹介したり、日本の学生たちも積極的に英語で話しかけたりして、火で暖まるとともに、場の空気も温まっていきました。火の通った食べ物と温かい飲み物、心の通った交流で、みんなで心身ともに温まった秋の午後となりました。

在校生インタビュー第2回は、北海道から来てフルリモート勤務をしながら本科で学んでいるIさんに、入学の動機や、どのように授業と仕事をやりくりしているのか、織りとの向き合い方などについて語ってもらいました。

◆一生懸命働いて得たお金を、今度は自分のために使おう

—まずは「はじめての織り10日間」のワークショップを2020年に受講し、そこから専門コースに興味を持った経緯を教えてください。

織りにはずっと興味があり、基礎から学びたいと思ってワークショップを受講しました。実際ついていくのがやっとでしたが、最初から上手くできなかったからこそ、もっとやってみたい、もっと知りたいと思ったんです。続けて他のワークショップも受けていこうとしたのですが、コロナ(の大流行)が始まって(移動の制限などで)学びに行きたいのに行けない。それで卓上機を買って自宅で復習し、他の所でも講座を受けたのですが、糸の準備からではなく経糸がかかっている状態で織るだけの内容で、なかなか身につかずに物足りなさを感じていました。いつか専門コースで本格的に学べたらいいなという夢はありましたが実現可能とは思っていなくて。その頃、仲のいい友達が亡くなって、これから私どう生きたら後悔しないんだろうって生き方を見つめ直し、残りの人生かけて好きなことをやりたい、私が一番好きなのは織り、と思いが強くなっていきました。

——入学願書を提出するという行動に移したきっかけは?

娘の結婚が決まったことと、スクールのブログで在校生インタビュー記事を読んだことです。娘に、これまで私は好きなことをさせてもらってきたから、これからはお母さんに好きなことやってほしい、何やりたいのって聞かれて「織りやりたい」と答えていました。今年2月にたまたまブログの記事を読んで、インタビューの最後に在校生のSさんがおっしゃっていた「自分第一主義」という言葉が胸にストンと落ちたんです。それまで私は自分ファーストにはなれなかったのですが、その瞬間、行こって。一生懸命働いて得たお金を、今度は自分のために使おう。大好きな織りを中心に置く生き方にシフトし、自宅にアトリエを作って「織りの生活」をしようとイメージがはっきりと浮かびました。意志が決まったら悩みや雑念が消えて、願書を提出。ワークショップ受講時に学校も寮の環境も経験しているので気持ちが楽でした。学びに行くからと娘に報告したら、本当に行くの!?と驚いてましたね(笑)。

◆仕事を続けたかったので、授業と両方を回す生活に

——専門コースでフルタイムで学びながら仕事を続けるために、どう準備したのでしょうか?

仕事は販売事務で、コロナ以降にテレワークになったと同時に、外勤から内勤に業務が変わったんです。願書を出すタイミングで勤務先の社長に、織りを学びたいから京都に行っていいですかと確認し、いつも通りちゃんと仕事をやってくれるならいいよ、と了承を得ました。学びに専念するなら仕事を持ってこない方がいいとは思いますが、私は仕事を続けたかったんです。織り中心の生活はしたいけど、織りを仕事にしようとは考えていないので。

——実際に授業と仕事をどのようにやりくりしているのでしょうか?

仕事は授業が終わってから夜と週末に、繁忙期は早起きして朝やる時もあります。打ち合わせは授業外で時間を調整してオンラインで、また会社の状況がリアルタイムでわかるシステムがあるので、急ぎの場合は昼休みに集中してやる時も。夏休み期間に出勤、戻ってきて代休を取り、今はまた両方を回す生活です。

——ペースをつかむまでは大変だったのでは。

最初の学期はすごく緊張感がありました。織りも仕事も完璧にやろうとしていたので、どちらも一生懸命するほど織り軸なのか仕事軸なのか混乱して、仕事を持ってくるんじゃなかったと思って悩んだ時期もあります。ですが2学期に入ってからは吹っ切れました。夏休み明けに職場のみんなが快く送り出してくれて、仕事量は(緩急つけて)調整し最低限迷惑をかけずに、自分の使命はやりきるぞというスタンスに切り替えたんです。いまやっと心がフラットになって、織りを学んでいる時間は自分へのご褒美だなと思えるようになりました。

◆間違いに気づける自分になれたのが嬉しい

——本科で学び、半年経った今どんな実感がありますか。

織り実習は早いペースで進むので追いつくのが大変で、間違いも多かったです。最初の学期はつらくて、どうしようって娘にこぼした時、“もう”4カ月経ったけど目標はつかめているの?と問われてはっとしました。夏休みや冬休みに入ったらあっという間だし(本科1年間の)学期のサイクルはあと2つしかない。自分で目標をつかんだか、つかんだらそこに集中したらいい、と。1学期最後、8メートルの布を織る実習に入ってからは、自分なりの“今日の目標”を立て、毎日クリアできたかを確認しました。この時点で自分はゆっくりペースだとわかっていたし、ひとつずつ目の前の目標に取り組むことで集中してできたんです。平織りで長く織る分、機の調子がなんか悪い、糸が引っかかってる? 私間違ってる?と気づけるようになって、自分が間違いやすい所もだんだんわかってきて。そうやって気づける自分になれたのが嬉しくて!

——この先アトリエを持って織りの生活をするイメージに近づいているのでは。

そう、「織りの生活」ができるって思えたのがたまらなく嬉しかったですね。きっと間違って気づくプロセスがなかったら、私の場合は身につかないんだろうなと。今は慌てず対処できるようになったし、間違った原因を見つけられたら知恵を一ついただきました、ありがとうって思えるように。織りの生活に向けて必要なものを得ている実感があります。やっぱり私は織りが好きだなと、かみしめています。

——好きを再確認できたのですね。

このスクールには私の好きがたくさんあります。ホームスパンの実習も大好き。羊毛の染色で失敗したのですが、まだらに染まった羊毛が糸に紡いだ時にどう混ざるのか、織った時にどんな色になるのかと思いが広がります。静かなアトリエも、緑に囲まれた環境も、道具を見るのも好き。静寂の中で織る経験から、私は一人で集中して織るのが好きだと気づきました。先生に話したら、ここでの気づきはこれから役に立ちますよと言われて、そんな瞬間瞬間を集めて嬉しくなるんです。2学期に入って、自分の好きに集中する瞬間が増えています。

今年も川島テキスタイルスクールの専門コース本科には、織りに魅せられ、それぞれの人生のタイミングで踏み出した人たちが集っています。学ぶ意欲旺盛に織りに没頭する日々のなか、本科生にインタビューを行いました。初回は図書館司書の仕事を辞めて入学したFさんに、趣味から本格的にものづくりの世界へ飛び込んだ経緯や、学校で学ぶこと、この半年の学びの気づきなどについて語ってもらいました。

◆学び始めるのに今が一番若い

——ものづくりの方向へ進んだ経緯を教えてください。

ものづくりは子どもの頃から身近にありました。父も母も作家で、ものを作って生きていくことが当たり前のモデルとしてありましたが、同時に大変さも感じていました。私もものづくりが好きですが、一旦は趣味として割り切ろうと納得して文系の大学に進学。大学も楽しかったし、前職の司書の仕事も充実していました。でも絵本の勉強会に参加し、装丁など本作りに踏み込んで作り手の表現を見た時、そういえば私、ものを作りたかったっていう気持ちを思い出して。作ったものをいろんな人に見てもらえる仕事を羨ましいって思う自分に気づいたんです。今が一番若いし、1日でも早く学び始めた方がどんどん技術が身につく。仕事にやりがいはあったのですが臨時職員から正規職員になる道を断り、本当にやりたいことをやろうと決めました。

——じつは蓋をしていた本心に気づいて、生き方を見つめ直した。

親の背中を見てきたのも後押しになりました。父が木工、母が型染めの藍染作家、家族で農業を営んで土地に根付いて生きている姿に、そうか、生き方も自分で作っていけばいいよねって。経済的に安定しなくてもどうにか暮らせているし、今も元気ですごく楽しそう。そうやって生きていけると知ってるから(組織を離れるのは)怖くない。これまで進学も仕事も人に勧められて、最良の道と自分で納得させながら流れで進んできたので、自分で決心して1から行動したのは川島テキスタイルスクールが初めてかもしれない。自分の本心に向き合えるようになって、堰き止めていたものを上げて、今は好きなことの大きい川に乗った感じ。いずれ作り手として親と対等になりたい気持ちがあります。

◆学校では打てば返ってくる

——どうして織りだったのでしょう?

実家に山羊の毛の絨毯があるんですけど、地元の作家の方が和機で織ったものと親から聞いて感動したのを思い出して。布って人間に一番近いもの。毎日着てるし、家でくつろぐ時も近くにあるし、すべての年代、生まれてから死ぬまでずっと身近にある。気持ちのいい布に包まったら、しんどい状況にあっても安らぐ。その分、布って私にとっては崇高な存在で、自分で作るのはハードルが高いと思っていました。でもやってみたいという気持ちが上回ったんです。

——このスクールはどのようにして知ったのですか?

大学生の頃に読んだ雑誌『天然生活』(2013年12月号)に掲載されていた安部智穂さんという方の記事です。プロフィール欄に「川島テキスタイルスクール」とあって、ネット検索してこんな学校があるのかと初めて知りました。学校名を覚えてて、いざ自分が踏み出そうと決めた時に思い浮かび、見学してすぐ願書を出しました。私は人の暮らしに寄り添い長く使われるものづくりがしたい。技術を身につけ、胸を張ってものを届けられるようになりたいと思って、基礎からしっかり学べるこのスクールに行こうと決心しました。

——入学して半年が経ち、いまの実感はどうでしょう。

カリキュラムを見ていたはずなのですが、授業があまりに多彩でびっくりしました。半年間があっという間のようで3年のようにも感じます。私は未経験で入ったので「基礎織り」が初めての機織りで、整経もやったことがなかったし、綜絖?みたいな感じで全部初めて。授業は染色、「スピニング」など様々に学びながら最終的にすべて織りに入って、こうやって布ができるのかと。仕上がった時、生まれて初めて自分で織った布だと思うと感慨深かったです。でも嬉しいというより、ついに布の世界に入っちゃったぞ!という感じ。学校じゃなかったらこの感覚はなかったかも。趣味としてやっていたら、シンプルに喜ぶところで止まっていたかもしれない。

——これまで趣味で、本を読みながら独学で作ってきたところから、学校で本格的に学ぶ違いを感じますか?

はい。趣味で刺繍などをやっていたのですが、シンプルな違いとして本は答えてくれない。本の説明どおりにやってできて、じゃあこういう時どうするのって思っても聞けない。自分で考えてやるのが独学の楽しさではありますが、学校の授業では打てば返ってくる。最初は織りを知らなさすぎて質問も浮かばずに受け身でしたが、今の学年は私以外みんな織り経験者で、私が不思議に思わなかったことでも誰かが気づいて質問してくれる。仲間がいる分、学びの幅が広がります。

◆手仕事の世界にほっとする感覚

——この半年で特に印象深い授業はありますか?

「ニードルワーク」(国立民族学博物館・上羽陽子先生による連続授業)です。技法だけじゃなくもっと広い世界を知れてテキスタイルスクールでこんな学びができるのか!と嬉しくなりました。授業で受け取ったものをすべて言葉で言い表せないのですが、すごくいい感覚だったんです。インドの刺繍のいろんな事例を見て、(人間の原初的な)欲求の部分を改めて感じたというか。価値観が違っても美しいものは美しく見えるし、模写することでどうやってできているのかと探究心が生まれる。テキスタイルは昔から人間の身近にあって、今も手仕事で続けている世界がある。そうやって人間は生きてきたし、これからもそうなんだって思えて、ほっとする感覚がありました。

——入学時、技術を身につけたいという明確な目的がありましたが、実際に学ぶなかで他にも気づきがありますか?

私は織りに関してゼロベースで入学した分、発見がいっぱいあって。明文化された発見だけではなく、すぐに言葉にならないけど感覚的なものをすごく受け取っています。細い絹糸や綿糸などいろんな糸を使って布を織っていくうち、技術だけじゃないものを学んでいる気がして。あとシンプルに、この半年で布を織り手目線で捉えるようになり、作り方がわかったからこそ布の見え方が変わり、布に対する考え方も広がってきています。

専門コースの学生が制作した綴織タペストリー「夢への羽ばたき」が、このほどまこと幼稚園(京都府向日市)へ納入されました。例年、本科の学生たちが修了課題の一環として、幼稚園や福祉施設などと提携して特定の場所に飾るための綴織タペストリーのグループ制作に取り組んでいます。まこと幼稚園で決められた場所は同じ敷地内にある向日町教会の入口。園と教会が一体化した特徴的な建物で、園児さんや教会に礼拝する方々が行き来する場所です。

教会という場所に作品をつくるのは学生にとっても初めての経験。牧師でもある宮地園長から「聖母像」という壮大なテーマを受けた今回の制作について、学生の一人がこう説明しました。「どうやって表現するかが難しかったですが、園長先生が園に通う子どもと親の姿と重ね合わせて、園の教育方針とともにわかりやすく説明してくださいました。そのお話をもとに皆で話し合って、親子の深いつながりを鳥のイメージに落とし込み、親鳥のくちばしには幼稚園のシンボルであるぶどうを描いて、実り豊かな未来へと羽ばたくイメージにしました」。話を受けて園長は「母親の力強い羽ばたきと、幼い子どもの羽ばたきが呼応して対になり、命がひとつのような安定感が胸に沁みます」と語り、「本当に感謝です」と声に力を込めて伝えてくださいました。

宮地園長はまた、(株)川島織物(現(株)川島織物セルコン)社長の4代川島甚兵衞が個人として向日町教会に関わり、1937年に教会と幼稚園の建物を土地とともに献納した、という話を紹介。4代甚兵衞は川島テキスタイルスクールの創立者でもあります。ともにスクールの基盤を築いてきた木下猛も向日町教会に関わっていたそうで、こんなエピソードも話してくださいました。「木下さんは仕事とは別に、個人として教会の役員をしていました。現在の建物は1982年に建て替えているのですが、その建て直し時にいい建築家がいると内井昭蔵さんを紹介されて設計を依頼しました。ですから木下さんがいなければこの建物は建たなかったんです。建物は私たちの歴史でもあり、つながりがタペストリーに結実したのは嬉しいですね」

1973年設立の川島テキスタイルスクールも内井氏の設計。今回の制作を通して、人と建物を通した知られざる縁について知る機会となりました。最後に園長は周りの人たちに向けて朗らかに言いました。「みんなで大事にしていきましょうね」

専門コース「表現論」の授業で、作家の中村潤さんを講師に迎えて講義が行われました。彫刻を専攻していた芸大時代の学び、制作における素材との出会いや、インスピレーションを形にするプロセスなどについて、実際に作品を見ながら話が展開されました。小学校の図工の先生をしながら制作している働き方にも触れ、つくることから生き方に及んで語られた濃密な時間となりました。

彫刻といえば硬い材質のイメージを抱きがちですが、中村さんがつくるのは「やわらかい彫刻」。紙や糸などの素材を縫ったり編んだり絡めたりしながら作品にしていくといいます。

「石や木などいろんな素材でつくるのを経て、現在はへなへなとした柔らかい素材を使っています。私自身は糸や織りを専門に学んだことはないのですが、それを専門とする人から、なぜか面白がって作品を観に来ていただけて(笑)、その関係がとても不思議だなと思っています。私の作品の取り組み方の根幹にあるのは『見たいかどうか』。こういうものがつくりたいという瞬発的な興味と、これまでの作業や思考の継続性の両方が同時に動き出します。ハッと思いついたことを、継続してきた力が後押ししてくれるような感覚です。自分の中に何人もの自分がいて私内会議みたいなものが一瞬起こって、やってみたらできるんじゃない、という方向で作品につながります」

◆素材を試して、触って、観察し、比べて考えてみる

子どもの頃からつくるのが好きだったという中村さん。高校時代、美術の先生が作家活動をしている姿を見て「こういう働き方もあるのか」と気づきを得て、京都市立芸術大学へ進学。専攻した彫刻では、「身の回りにあるものを素材として扱えるのが彫刻」という先生の話を聞いて「ブロンズなどオーソドックスなものに憧れなくていいのか」と気持ちが楽になり、「私にとって身近な素材を使ったらいい。そこから好きなものをつくろう」と彫刻を柔軟に捉えていきます。

「私は折り重なると形になるとか『単純な仕組み』が好き。ペラペラの紙を半分に折ると立つ、こういう単純な行為が作品になればいい」。そんな発想で自分が好きなものを掘り下げながら、「素材を試してみる、触ってみる、観察して、どういう形にするか比べて考えてみる」という「検証と成立」を繰り返した学生時代だったといいます。講義では素材からインスピレーションを得る経緯や、技法とのかけ合わせなどについて、実際の作品を見て説明されました。

◆私が選んで学びに来ているという自覚

小学校で図工の先生をしながら、作品を制作し、休日に親子向けワークショップを行うという現在の多面的な働き方について、「どの状況も楽しめています」と中村さんは軽やかに話し、こう続けます。「先生と制作、私の場合はどちらもあるから今つくっていられる実感があって、どれか一つだけのプロである必要はあまりないのかなと思っています。教育現場の私は、距離をもって自分の制作を見られるし、一点だけに注ぎ込まずに分散できるのは面白い。その時々で自分の軸の位置を観察したり、描ける円が広がったりしていて学生の頃より今が一番いきいきとつくれています」。さらには、そんな中村さんのありようにしっくりきた本や、作品のタイトルを考えるためのヒント、コンセプトや自己紹介の文章作成のための参考情報などを具体的に紹介し、日々のひらめきなど何でも書き留めておくメモ帳を見せてくれました。

講義全体を通して、学生たちは中村さんの話を興味津々に聞き入り、終わってからも作品をいろんな角度から見たり、メモ帳を見て「私も作ろう」と話したりと、それぞれにヒントを得た様子でした。川島テキスタイルスクールの専門コースは一年で修了する人もいれば、二年、三年と学びを深めていく人もいて、それぞれの学び方をしています。そんな学生たちに向けて、最後にこんなメッセージが送られました。

「私が選んで来ていると自覚すること、かなあ。迷ったらやってみて決める、自分を過信せず、凝り固まらない、でも折れないようにしなやかに」

〈中村潤さんプロフィール〉

なかむら・めぐ/京都市立芸術大学大学院彫刻専攻修了。紙や糸、糸くずなど身近な素材を触り、縫い、編み、からめ、大小やわらかい彫刻をつくる。小学校で図工の先生をしながら作品を制作。作ることにまつわるワークショップの活動もしている。2020年より、京都市東山区青少年活動センターアートスペースナビゲーターを務める。障がいを持つ・持たない青少年が作品をつくることを通して共に時間を過ごすための場所づくりに関わる。最近の展覧会として、2024年『てで』gallery morning kyoto(京都)、2023年『紙の不思議展 ペーパーマジック』浜田市世界こども美術館(島根)、『なんたうん2023 −ワークショップ特集−』みずのき美術館(京都)など

instagram: nakamura_megu

誠に勝手ながら下記の期間におきまして夏期休暇とさせていただきます。

夏期休暇:8月9日(金)- 8月18日(日)

夏期休業前出荷分の受付最終日:8月2日(金)

夏期休暇前最終出荷日:8月7日(水)…ご入金確認後の出荷となります

※在庫状況により、最終出荷日までに商品が発送できない場合があります。

夏期休暇中のご注文およびお問い合わせはメールでお願い致します。

期間中にいただきましたご注文、及びお問い合わせにつきましては、8月19日(月)以降に順次対応させていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。