以下の予定でサーバメンテナンスを行ないます。

■2020年11月19日(木)09:30 – 11:00

メンテナンス期間中はメール、お問い合わせフォームを利用したメール、ワークショップのお申し込み等が受信できない可能性があります。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以下の予定でサーバメンテナンスを行ないます。

■2020年11月19日(木)09:30 – 11:00

メンテナンス期間中はメール、お問い合わせフォームを利用したメール、ワークショップのお申し込み等が受信できない可能性があります。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

川島テキスタイルスクール(KTS)を紹介するシリーズの国際編をお届けします。第3回は、海外からの留学生向けに初心者コースと絣コースを英語で教える表江麻講師のインタビューです。自身の海外経験、テキスタイルとの出会い、KTSで手織りや絣を教えることの思い、留学生との出会いから影響を受けたこと、スクールから見える国際性について語られた内容をお届けします。

◆ 暮らしが豊かになるものを作る

表講師は2009年にKTSを修了後、スクールのアシスタントに。同年、スクールが海外向けに「ビギナーズ」と「絣」を英語で教える「留学生コース」を設定したタイミングで、留学生の授業を山本講師と共に担い、国際コーディネートも担当することになりました。

自身も海外で暮らした経験が2度あります。最初は、子どもの頃にアメリカで。現地の公立の小学校に通っていた時、英語はアジア人である自分が周りと対等に交流するのに必要な手段だったそうです。次は、京都精華大学に在学中、交換留学でフィンランドへ。美術を幅広く学びたいと思い洋画を専攻し、留学先でやりたいことが少しずつ見えてきました。「テキスタイルを専攻している友人たちが、『使う』『着る』という明確な用途のあるものづくりをしていて制作に対するアプローチに魅力を感じたことと、明るいテキスタイルを室内に使って暗い冬を過ごすなど布が生活の中に溶け込んでいて、暮らしが豊かになるものを作るのが素敵だなと思ったんです」

日本が本場の技術を日本で学びたいと思い、大学卒業後にKTSへ。「年齢、国籍、経歴問わず、学びたい人に対してオープンなKTSがあったからこそ、好きな技術を身につけられました」。色の組み合わせと直線で考える、制約がある中でのものづくりが好き。作家活動で着物制作をし、スクールで海外からの学生に手織り技術を教える。いま、日本のことを世界に伝えるという、目指していたことが実現できている実感があるといいます。

◆ 世界中の織り手との出会い

母校が職場になり、主に海外から学びにくる人たちに教えて約10年。少人数制で、確かな技術を教えるスクールの方針に加えて、自身としては「学生にとっていい経験になるように」、「自国に帰ってからも一人で織れるように」心がけてきたそうです。「授業では、緯糸を織り込む角度や密度を安定させるなど美しく仕上げるコツを教えています。学んだことを帰国後に生かしてもらえたら嬉しいです」。

スクールから見える、世界の距離感があります。「織りをする人は、手仕事が好きで根気強い人が多いのではないかと思います。国や文化の違いがあっても、そうした技術との相性や、手織りに対する価値観の共有など、似たところがある人が集ってくる印象があります」。世界中の織り手との出会いが、教える喜びの一つ。その中で、自身の織りに対する思いに変化が生じます。

◆ 絣にとって何ができるか

変化のきっかけは、受講者から「歴史について聞かれることが多い」ことから。「留学生は、技術に加えて、昔は何の道具を使っていたのか、各地域の特徴など歴史的な背景の質問が多いです」。日本の手仕事、その伝統を作ってきた人たちに思いを馳せるようになり、「絣に対する思いが強まり、単に技術を教えるだけではなくなりました」。

そこで芽生えたのは、「技術を継承し、世界中に種まきをしている」という意識。「手織りは紀元前からつながっている歴史のある技術。(デジタル化が主流の)今の時代に、あえて手織りに特化したユニークな学校があり、47年続いていて、そこで学び働いている。時代が変わり消えてしまう技法がある中で、絣という手織りの技術をどうつなげていけるか。絣にとって私は何ができるか、役割を考えています」。

機が百台以上あり、染色室も整備され、織りも染めも専門の先生がいて、寮など設備が整うKTS。この規模で運営し続ける「手織りに特化したスクールがあるのはすごい」と留学生に言われることが多いそう。「海外でも大学のテキスタイル学科が閉鎖された話を聞きます。織りが好きな人が学びに来られる場として、KTSがこれからも息長く存続していけるよう力になりたい」と話します。

川島テキスタイルスクール(KTS)を紹介するシリーズの国際編をお届けします。スクールは開校当初から、世界中の手織りを学びたい人を受け入れています。2019年までの直近14年間だけでも、28カ国140人以上の留学生を受け入れてきました。第2回は、近年の国際化の流れについてです。

海外からの希望に対して、以前は期間や学びたいことに合わせて個々に対応していましたが、問い合わせの増加に伴い、2009年からは英語で教える「留学生コース」を設定しました。内容は、手織りの基本を身につける「ビギナーズ」と、「絣」の基礎・応用。絣の技法自体は、世界各地に地域色豊かで多様な絣がありますが、日本の絣を学びたいという海外からの需要に応えてのことです。それまでは英語の共通言語でikatと呼んでいましたが、コースを設定してからは日本独自の名称kasuriとして定着しました。

毎年春と秋に定期開催するようになると、受講者の口コミで評判が徐々に広まり、2013年頃から応募者が年々増え続けて毎回定員オーバーとなる状況が続いています。受講者は、初心者や趣味で続けている人から、大学・大学院生、作家やデザイナーなどテキスタイルを仕事にしている人まで幅広く、手織りという共通の目的で世界中から集う方々を通して、それぞれの人生において自分に合った織りとの関係があるとわかります。織物を世界目線で見つめると、個々のライフスタイルや、社会・文化的な背景が多様である分、関わり方の可能性がさまざまに見えてきて、選択肢が広がります。KTSの国際性は国や文化の違いだけではなく、織りとの関わりの多様性があること。それは、手織りに特化した学校だからこそ見えてくる世界です。

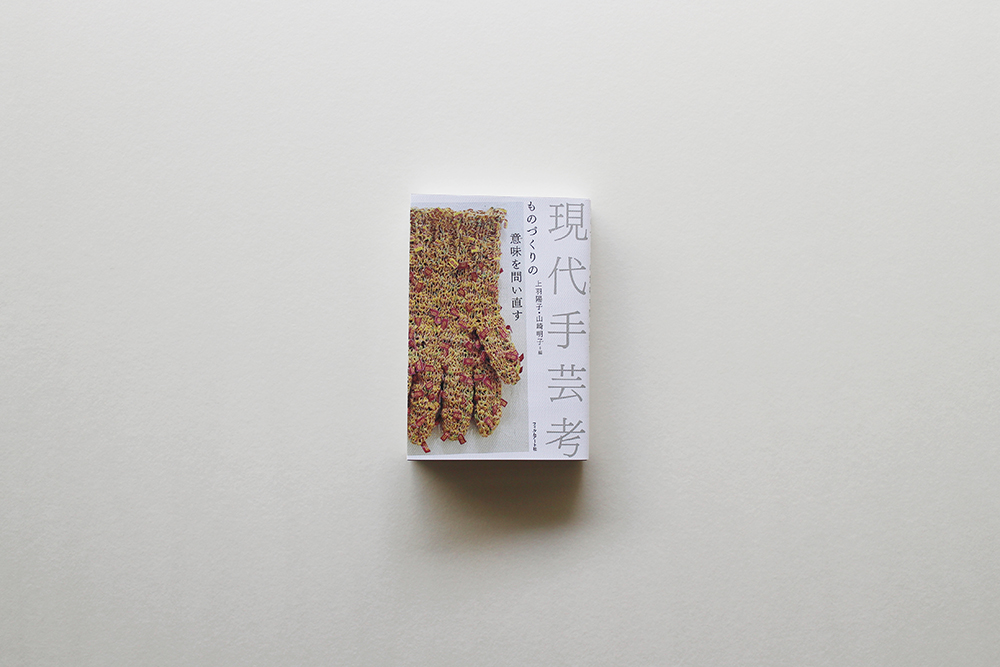

専門コース本科「ニードルワーク」の上羽陽子先生が代表し、当スクール野田凉美アドバイザーが外来研究員として参加した国立民族博物館の共同研究「現代『手芸』文化に関する研究」の研究成果が出版されました!

「文化人類学、ジェンダー研究、美術・工芸史、ファッション研究……川島テキスタイルスクール(KTS)を紹介するシリーズの国際編をお届けします。本シリーズでは、創設時から続く国際化の広がりや、担当講師インタビュー、留学生の声など、スクールの織りを通じた国際的な関わりについて紹介します。第1回は、国際化の背景についてです。

スクールの国際化は、設立の構想段階から視野にありました。美術系大学院のCranbook Academy of Art(米国)など欧米30カ所以上を視察し、織物を世界目線で見つめて独自の土台を作ってきました。開校してからは、基礎から高度な専門技術まで幅広く学べる内容と充実した設備で、海外でも類の少ないテキスタイル教育機関として注目されました。以降、世界中の染織作家や同好者に創作に打ち込む機会と場を作り、海外から講師を招いてレクチャーを行うなどして国際関係を繋いできました。テキスタイルの伝統校HV Skola(スウェーデン)との交換留学制度は、現在も続いています。近年は、海外向けに英語で授業を行う「留学生コース」と「海外ワークショップ」を定期開催。海外旅行グループ用に染色や綴織りなど希望に合わせた講座も行っています。

KTSは、洛北の里山にある手織りの学校。種をまき、じっくり育てるような静かな持続を実践するうちに国際的な知名度は高くなり、かつてここで学んだ方が自国でテキスタイルを教えてKTSのことを生徒に紹介し、今度はその方が学びに来るという世代をまたいだ繋がりも育まれています。手から手へ、人から人へ、まかれた種が着実に世界に広がっているのが、47年続いているスクールの国際面の特長です。

*現・株式会社川島織物セルコン

川島テキスタイルスクールの専門コースでは、様々な先生が教えています。専任講師をはじめ、外部からも作家や技術者などを講師に招き、風通しのいい環境を作っています。このシリーズでは、そんな専門コースの授業の一部をご紹介します。(不定期掲載)

本科(1年次)では修了制作の一環として、綴織のタペストリーのグループ制作に取り組んでいます。スクールだからこそ実現する授業として、(株)川島織物セルコンから各現場の専門家を招いて「テキスタイルの現場」講義シリーズを行い、助言を受けながら制作を進めます。初回は、呉服商材のデザインを手がける山中正己さんによる授業「身装・美術工芸の現場から学ぶ『織下絵の講義、綴れ工場見学』」が行われました。

織下絵とは、原画を完成品と同じ寸法に拡大し、綴織を織るための図案を描いたもの。いわば、絵から織物にするための段階を可視化していく作業で、そこで色をどう拾い、どう境界線を引いて、無限の色数をどう整理するか。「正確さと緻密さが重要です」と山中さんは話し、そのポイントや注意点をくまなく紹介、制約の中で質の高いものづくりのための要素が詰まった講義となりました。

工場見学では、緞帳の製作現場へ。約20メートル幅の緞帳の織下絵の一部を見た上で、実際に織っている現場を歩きました。各工程が分業になることから、下絵から配色、織り手へと連携するのに綿密なコミュニケーションが大切。「線の引き方、色の分け方一つにもコツがあり、次の工程の人がわかりやすい指示を心がけ、二人三脚で意見交換しながら進めています」という現場の声を聞きました。作品、商品、スケール感の違いから、ものづくりの広がりを知る。共通するのは、細部まで気を配る姿勢。現場でのこだわりや進め方にヒントを得て、タペストリー制作に落とし込んでいきます。

私はデザイン一筋のキャリアで、図案を描き続けて48年になります。最初は絵画の複製でも絵に近づけようとしましたが、織物になる段階や、出来上がった物の美しさに触れる中で、絵にはない、織物ならではの表現があると知っていきました。それは緯糸を一越ずつ織り込んで生まれる力強さや風合いですが、言葉では表しきれない。織物の美しさが好きです。

〈山中正己さんプロフィール〉

やまなか・まさみ/織物主体の工業高校デザイン科で平面デザインを中心に絵画・美術一般を学び、1972年、(株)川島織物(現・川島織物セルコン)入社。商品本部生産部呉服開発グループ所属。入社以降ずっと呉服製品のデザインに携わっており、帯をはじめ、打掛、和装小物などの図案を作成している。