川島テキスタイルスクール(KTS)を紹介するシリーズの国際編。織りとの多彩な関係を持つ世界中にいる修了生にインタビューした内容を紹介しています。第7回のPatriciaさんには、スウェーデンの提携校から学びに来た経緯やスクールの印象、そして現在ビストロを経営していることから、生活の中の織り、手でものをつくる観点で織りに通じる点などについて伺った内容をお届けします。

ビストロ経営者

スウェーデン在住

Handarbetets Vänner Skola(HV Skola、スウェーデン)からの交換留学生として

2012年5月-6月、絣基礎・絣応用I、2013年10月-11月、絣応用II, III*受講

*現在は絣応用IIの一部

−−KTSに学びに来た経緯を教えてください。

私が織りを学んでいたHV Skolaは、川島テキスタイルスクールの提携校であることから、この学校のことを知りました。スクールの概要を読み、染織分野の技術において伝統だけではなく現代的な手工芸を学び、探求していける素晴らしい場所だと感じました。

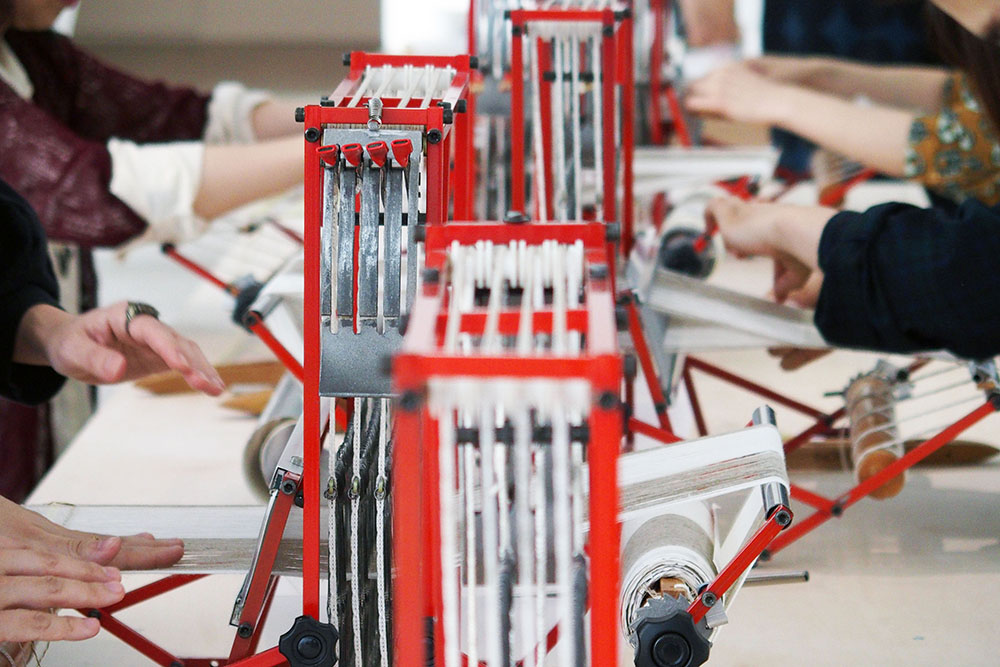

スクールには、ものづくり、工芸、テキスタイルに本気で取り組む雰囲気があり、それに感動したのと共に触発されました。そこには雑音がなく、先生に指導を受けて生徒たちが黙々と取り組んでいました。

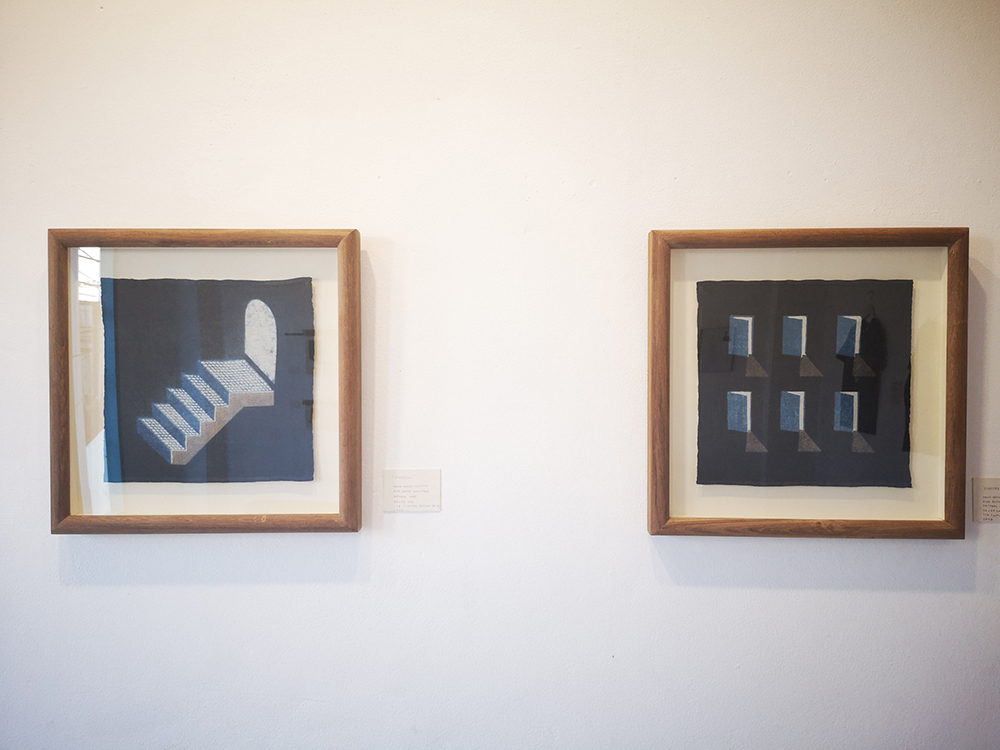

−−Patriciaさんは2012年に受講し、1年半後に再びスクールに戻って来られました。その間、学んだ技法を組み合わせて独学で制作を進め、修了展に向けて大きな作品を仕上げました。一旦、場所と時間を置いて自分で行うことで、より明確に見えたことはありましたか? それが、今のビストロ経営と機織りとの距離感につながる部分はあるのでしょうか。

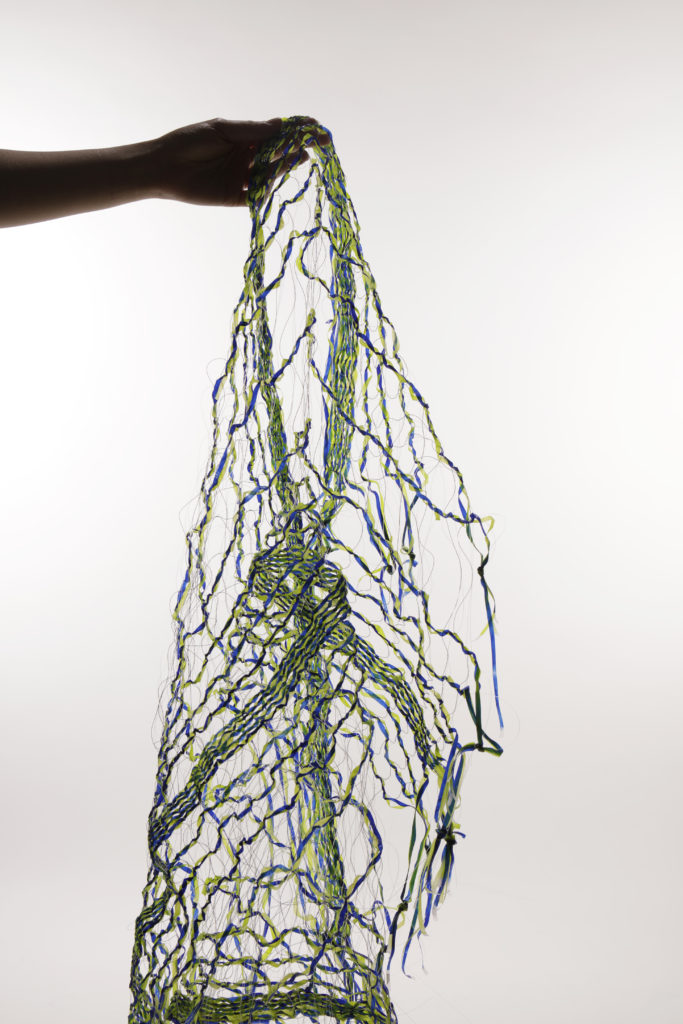

私はスクールとスウェーデンの両方で、創作に対する多くのアイデアと視野がありました。染めも織りもとても時間がかかることから、私の頭の中で広がる大きなアイデアの一つひとつを実現するのは不可能だと思いました。振り返って考えてみると、私は小さな作品やサンプルを作り始める前に、最初に大きな作品を仕上げなければいけませんでした。そのように制作を行うことで、私のイメージをより具体化して形にできると思っていました。しかし、今の私の生活スタイルでは、織りと制作において両方のやり方をしています。ビストロを経営していることで、日々の暮らしのほとんどの時間をその仕事に費やさなければならず、(合間を縫って)織り作品を仕上げるには、小さな・短いものを作る方が今の私には現実的です。しかし、時間ができた時に制作に戻れるような、何年もかかる大きな作品にも取りかかる必要があります。

−−KTSで学んだことで、どのような影響を受けましたか?

私が思い描く、織りと染め、人生におけるプロジェクト全体を成功させるための、忍耐力と自信がつきました。

−−その学んだスキルを、その後の仕事や暮らしにどう生かしていますか?

私は急がず、最終目標や将来の展望にそぐわない、リスクとなる不要な仕事や物事を減らすようにしています。

−−Patriciaさんがビストロを経営するようになった経緯を教えてください。同じ建物内にアトリエを借りて、そこでどうしてオーナーとして働くことになったのでしょうか? 子育てしながらのライフスタイルに合っているのでしょうか。

アトリエもビストロも田舎の羊牧場にあります。私は自然や古い建物が好きで、ある夏の日、その場所を見つけ、そこで働きたいと思ったのです。しかし、織りで収入を得るのは厳しく、特に私とパートナーは子どもをすぐに望んでいたため、生計を立てるために他の手段を見つける必要がありました。前のビストロのオーナーがお店を手放したがっていると知り、私は自分が引き継げると伝えました。ほどなくして息子が生まれたのです。実際に経営すると、多くの仕事を抱えてとても大変ですが、この暮らしを気に入っているので、他の生活をしたいとは思いません。

−−手でものをつくるという観点では、料理と織りはつながる部分もあるように思いますが、いかがでしょうか?

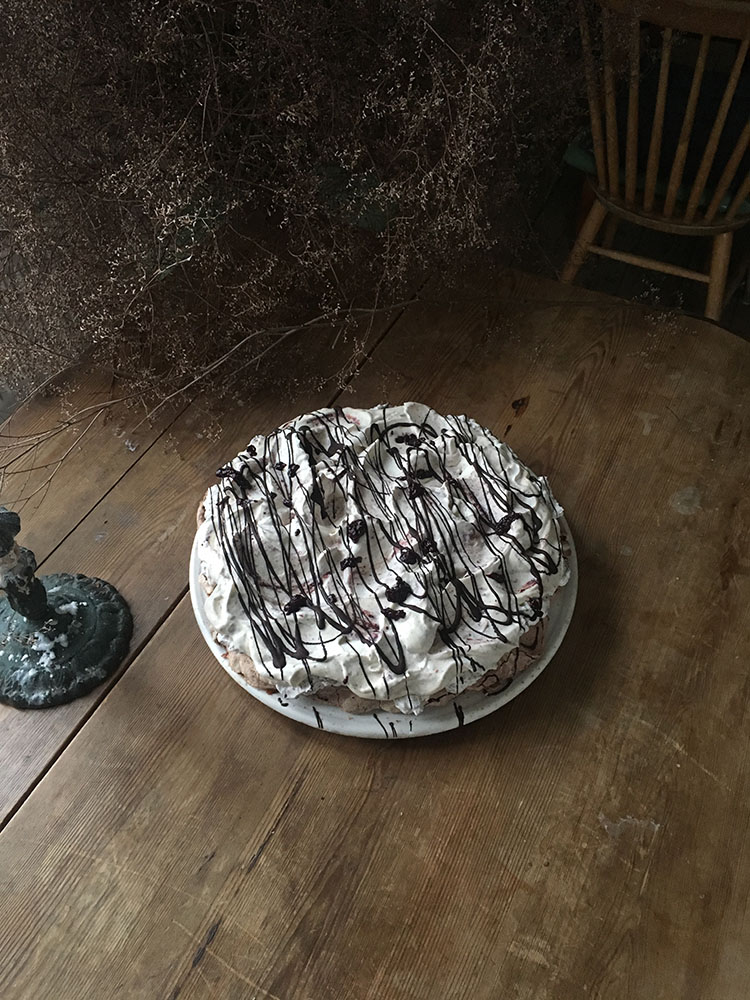

私のビストロでの仕事と織りは幾通りもつながっていると思います。両方とも、多くの時間を費やす大変な仕事です。いざ始める時には、とにかく完成に向けてやるべきことをやるだけなのですが、その前にアイデアや思い、気持ちから始まる。そんな目に見えない時間も同様に、ものづくりを行う要素になっています。私は、たくさんのパンやケーキ、クッキーを焼きます。単に同じことの繰り返しであっても満足を感じます。時折または何度も、織りがもたらす感覚と同じものを感じます。たとえば、ビストロを経営するのは、手で作って働き、目の前に何かがあり、多くのルーティーンがあり、何度も繰り返し同じものを作ることです。ですが、織りと同様、瞬く星のように、心に直接響くような創造のインスピレーションが現れます。

−−Patriciaさんにとって織りとは?

現時点で、日常生活の中で織りが占める割合は小さいです。私は毎日ビストロを営業していて、日々仕事が舞い込んできます。私の織りのアトリエは、ちょうどビストロの上階にあり、週に1回ぐらいは、屋根裏部屋に上ってアトリエに入り、深呼吸します。近い将来、私はそこで再び織りを始めることがわかっています。それまでの間、繊維や機の素晴らしい香りを吸い込み、次のテキスタイルのプロジェクトの夢を描きます。

instagram: @patriciaschoeneck @elfviksgardbistro

2013年に英語版ブログに掲載した Patriciaさんの “Student Voice” の記事です。KTS修了展で展示した作品も見ることができます。