川島テキスタイルスクール(KTS)を紹介するシリーズの国際編。第8回からは3週にわたり、かつてスクールで学んだ方が修了後にテキスタイルを教えて、今度はその生徒の方が学びに来るというKTS独自の繋がりが育まれた修了生インタビューをお届けします。台湾で衣装デザインの仕事をしていた陳湘璇さんは、かつてKTSで学んだ先生からスクールの話を聞いたことがきっかけで、専門コース進学を決めて来日。日本語学校で語学力を身につけた上で、スクールで2年学んだ方です。その経緯と陳さんの思い、KTSの学びで印象深かったこと、自身が考える織りとは、などについて話を伺いました。

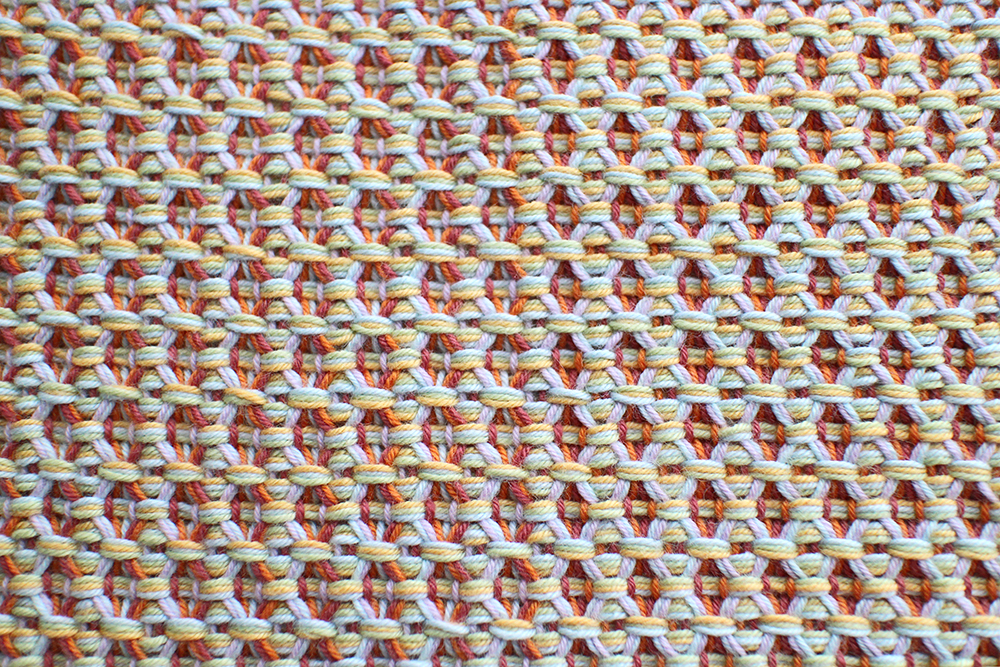

「コロナの災いから発想した作品です。」

(「Kyoto Art for Tomorrow 2021 ―京都府新鋭選抜展―」に出展予定)

陳 湘璇さん(台湾)

綴織職人(株式会社川島織物セルコン勤務)、作家

日本在住

2018年4月専門コース入学、20年3月専攻科修了

−−台湾で衣装デザインの仕事をしていた陳さんが、日本に留学してまでテキスタイルを学びたいと思った経緯を教えてください。

大学生の頃、アルバイト先の関係で、初めて天然染色のことを知りました。自分で手作りブランドも始めていて、知り合いの藍染の作家さんに藍甕(あいがめ)を使わせてもらって作品を作ったことから、染色の興味を深めました。その後も映画の衣装デザインの仕事を通して色々な布に触れるようになり、モダンなテキスタイルから古布まで様々な布との出会いが楽しかった。その中でも、ずっと日本の伝統染織に魅了されていました。よく通っていた布市場に日本生地の輸入専門店があって、そこで売られていた擬古布の生地が、模倣で作られたものでも質感や柄がすごく素敵でした。

より染織のことを知りたくなり、台湾の国立工芸研究センターで天然染織の研修を受けました。しかし短期で学べることには限りがあり、それに途中でどうしてもやりたい仕事が入ってきたので、織りの授業を受けずにやめざるを得ませんでした。その後、もっと学びたいという気持ちがずっとあったので、染織を学べる学校を調べました。行先は、最初から日本と決めていましたが、どこで本格的に伝統染織を学べるかは分かりませんでした。美大の大学院も考えましたが、実践の技術を学ぶのとは方向が違い、私が学びたい分野の専門学校も見つからずに悩んでいました。

そんな時、国立工芸研究センターで、私が受けた研修の担当の先生から、30数年前にKTSに通っていたという2人の先生を紹介いただいたんです。(その先生方は研修で基礎織の担当でしたが、私は織りの授業に参加できなかったため、研修中はあまり話せませんでした。)

−−かつてKTSで学んだ先生と出会い、どのような経緯でこのスクールを勧められたのでしょうか?

先生たちが教えてくれたのは、KTSの良い所は、染織の学校として織物の仕組みや技術的な事をたくさん学べること。学歴を気にしないなら(単位・学位制度が設けられていないため)、美大よりKTSの方を推奨するとのことでした。

そして、日本は世界の中でも織物に関する資料が充実していて、それは昔から世界各地から伝わってきたものをきちんと保管してきたからだそうです。先生たちがKTSに通うことにしたのも、当時、台湾工芸の父と呼ばれていた顏水龍という先生が紹介してくださったそうで、当時のKTSは紹介がないとなかなか入れない学校だったと聞きました。

当時、先生たちはKTSで織り組織について多く教わったそうです。話を聞いて特に面白かったのは、1人じゃ学び切れない内容だったので、2人それぞれ違う技術を学んで互いに教え合ったそうです。KTSで、本当に染織に対する豊富な知識と技術を得たようです。

「古書と麻のフサ耳をメインに使った作品です。

素材の再利用は自分の中では常に求めていること。」

−−陳さん自身、日本語学校を経てKTSに入学した経緯は?

話を聞いて、すぐにKTSのことを調べてみました。学校のウェブサイトを見て、確かに色々な技法が学べそうだと思いました。英語で行う授業もありましたが、1年以上の長期コースはすべて日本語の授業とのことで、日本語を本格的に学び始めました。

実を言えば、海外留学は私の人生の予想外のことでした。行くのを決めた時はもう25歳で、一番頑張らなきゃいけない段階だと思っていました。それで、あまり日本語の勉強に時間をかけ過ぎると本来の目的に進めないと思い、台湾で仕事をしながら半年ほど独学で基礎を身につけてから京都に来ました。日本語学校での学習期間もなるべく短くし、日常で学校以外の場所でなるべく日本人と喋るようにしていました。半年通って日本語能力試験のN3レベルまで学んで卒業し、KTSに入学。

日本語能力について、一般の大学ではN2相当レベル以上が必要ですが、KTSはそこを気にせず受け入れてもらえて、本当にありがたかったです。その後も、コミュニケーションで丁寧に対応してもらえました。自分の日本語力に心配はありましたが、これ以上時間を費やすのは無駄だと思い、早くやりたいことやる方が大事だと私は信じていました。それでも、KTSに入ったばかりの頃は毎日ドキドキしていました。スクールで学んだ2年間は、本当にあっという間でした。

−−KTSでの学びで印象深かったことはありますか?

スクールで初めて織りに触れて、糸が扱えるようになったことを、未だに不思議に思う時があります。そして一番印象深く、大事なことを改めて考えると、それはテキスタイルの世界の視野が広がったことだと思います。専任の先生たちの他にも、作家や非常勤の先生など、色々な方のレクチャーを受けられて、創作をもっと自由に考えられようになりました。

台湾では大学卒業後、段々と自分のための創作に時間を費やすことが出来なくなりましたが、日本に来てKTSで学んだことで、改めて創作する楽しさを再発見できました。元々テクスチャ感のあるものが好きな私は、染織を学んだお陰で作品に使えるメディアや技法が増えて、異なる素材や織り組織で、より多様な表現ができるようになった気がします。この2年間がなければ、織物に対する視野が狭いままになっていたのではないかと。(今も狭い方だと思いますが・笑。)

−−陳さんにとって織りとは?

私が思う織物とは、時間と空間と思いの集合体です。織物は、他の動物にはなく人類にしかない物の一つであり、昔も今の人々も、その時代の風土や社会の風習に沿って織物を作っている。機能的でありながら、感性的でもある。例えば、なぜ昔の貴族の衣装をあれほど時間かけて刺繍するのか、なぜ原住民達の織物に抽象的な柄が必要なのか、斜紋織はどのような背景や需要によって発明されたのか、など織物は本当に奥深いと人に思わせる。一枚の織物に実は大量のメッセージが入っていて、それを味わうのがとても面白いと思います。

産業革命以降、現代の過剰生産に至るまで、織物に含まれた意味は無くなってきている傾向があるようですが、だからこそ、このような時代で、どのように、何のためにテキスタイルの作品を作るのかを常に考えながら、自分に問わなきゃならないと思います。

*陳さんの作品は、2021年1月23日から京都文化博物館で開催される「Kyoto Art for Tomorrow 2021 ―京都府新鋭選抜展―」に出展されます。

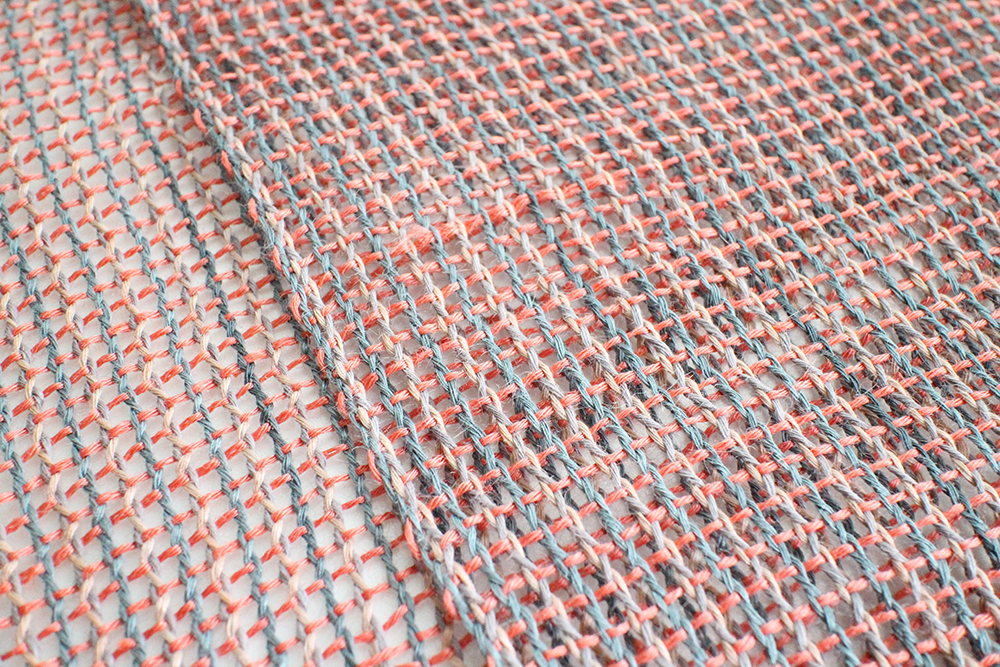

(Japan Textile Contest 2019 学生の部シーズ賞)

2020年にinstagramに掲載した 陳さんの「修了生の声」の記事です。

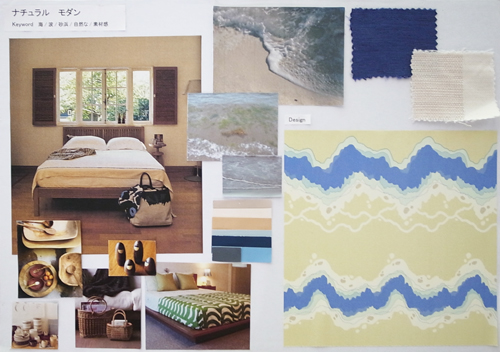

イメージボード

イメージボード