「紡ぐ」という営みが暮らしから遠のいて久しい現代において、和綿を自家栽培し、綿花から糸を紡ぎ、主に手織りで暮らしに使える道具に仕立て、販売までを行っている「つちや織物所」。専門コース専攻科(2年次)では、2日間の校外学習として奈良にある工房を訪ねて、綿花について学び、実際に糸を紡いで小さな布を織る体験を行いました。川島テキスタイルスクールの専門コースには、羊毛を紡ぐ授業があります。ですが、学生にとって綿花を紡ぐのは初めての経験。身近な綿の知らなかった世界の広がりに触れ、学びに満ちた2日間となりました。初日の様子をリポートします。

「畑から綿を収穫し、糸を紡いで、布に織る」までをグループで行う、

「畑から綿を収穫し、糸を紡いで、布に織る」までをグループで行う、

「奈良 木綿手紡ぎの会」で制作した布を紹介する土屋美恵子さん緑に囲まれた一軒家の工房には、作業スペースと織り機があり、この7月には小さなギャラリーを開設。敷地内に染色場、近くに一反(300坪〈600畳〉)の広さの綿花農園があり、この場所で循環できる仕組みを実現している。そんな「つちや織物所」は、織りをする人にとって、まるで理想郷のよう。ここを2006年に開設し、運営しているのは土屋美恵子さんです。

初日はまず、「つちや織物所」の成り立ちについて、土屋さん自身の歩みとともに紹介されました。独学で道を切り開いてきた土屋さんですが、「手元にあるものから教えてもらってきた」そうです。産業の衰退で望みの糸が入手困難になったのを機に、綿花栽培から糸作りをしようと踏みきり、同時に循環できる仕組みを考え、人が学べる場を作ってきました。ビジネスにつなげる道も模索していますが、「まだ非常に難しいです」と率直に語ります。それでも「自家用から作る」。それを継続していくことで、「家事の延長で、人の生活の中に入っていけばいいなと思っています。気の長い話かもしれないけど、暮らしの中に手仕事があるのは素敵なことなので」と話します。

◆難しさも含めて、味わう

そして、手紡ぎの実技へ。講師は余語規子さん。「つちや織物所」で手紡ぎを学び、自身も綿花栽培から実践している方です。初めに機械でシート状にした綿を使って、糸車を回しながら繊維を引き出して撚りをかけることで糸を作る、一連のプロセスを教わりました。頭でわかったつもりでも実際にやってみると、これがうまくいかない。ちょっとした張り具合や力加減で状態が変わります。「最初は難しいです。それも含めて味わってもらえたら」と事前に言われていたので、心のハードルを下げて向き合えます。黙々と取り組む中で、学生の一人はスクールでウールを紡いだ授業を思い出し、「あの時、うまくできないのが悔しくて。その後できるようになって、初めに感じた悔しさが大事だと知った。その初心を今、思い出しました。紡ぐのが楽しいです!」と言いました。

次に、紡ぐまでの工程を体験。綿花にまざっている枯葉の破片などを除き、道具を用いて種を取り、綿打ちをしました。「綿打ちって言葉は聞くけど、この作業のことを言うのか」と目を丸くして見入る学生。作業は弓矢のような道具を使い、弦の部分に綿花を乗せて思い切り弾いてほぐしていきます。実際にやってみると、これが結構体力のいること! 均等にほぐせるまで繰り返し、ビンビンという弦を弾く音が作業空間に響いていました。

ふわふわになった綿をシート状に整え、やっと紡ぐ工程へ。機械で綿打ちされたものと、自分の手でしたものとでは、触感の違いは明らか。繊維を引き出す時に、ボコッと極端に太くなったり、細くなったりと形が定まらない。そんな中でも、綿がスルスルッと手元から引き出せる瞬間があって、糸になっていく快感を味わうこともできました。

◆紡いだ糸で織ると、布が生き生きしている

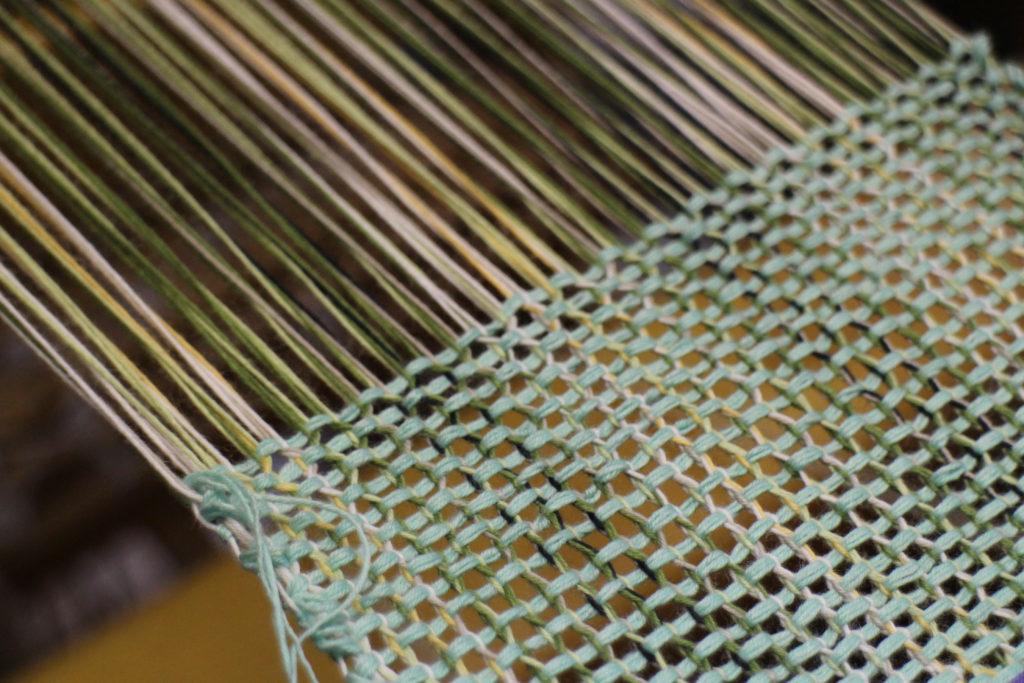

2日目は、初日に紡いだ糸を腰機で織り、一枚の小さな布を作りました。布になると、でこぼこの糸がハーモニーを奏で、不揃いさが個性に。「糸の凹凸(おうとつ)は工業製品の場合は失敗と見なされます。ですが手仕事の場合は、一様じゃないのが味わいになります。紡いだ糸で織ると、布が生き生きしている印象があるんです」と土屋さんは顔をほころばせます。

繊維を集めて、糸にしていく。そんな「紡ぐ」は「つなげていく」行為でもある気がします。でこぼこでも、たとえ途切れても、またつなげていく。そうして自分の手で紡いだ糸を使って織る喜びはひとしお。学生は、最後まで興味津々に質問をしていました。

じつは土屋さんは、約25年前に川島テキスタイルスクールで染織の基礎を学んだ経験があるそうです。当時の経験を「いろんな世代の方が、それぞれの人生のタイミングで『織りたい』と集う。緑豊かで別天地のようで、そこでは織物のことしか考えなくていい。皆さん一生懸命だし、すごく気持ちがいい場所です。私はスクールで基本を学んで織れるようになったことで、先の見通しを立てることができ、やるぞ!と意欲がみなぎりました」と、生き生きと語ってくれました。

手織りの基礎を学んで、個人の制作活動に打ち込んでいる2年目の学生たちにとっては、糸を紡ぐという原初的な校外学習を通して、これまでスクールで積み重ねてきたことを俯瞰的に見て、新たな息吹を受けた2日間となりました。

◆土屋さんにとって織りとは? 「言葉」

ものは、言葉で説明しなくても自分を表してくれる。そんな考えに触れ、話すのが苦手だった私が、ものづくりを始めたのが20代。時代は変わり、今は作り手も言葉の力を求められる場面が増えました。それでも私の場合は、作品そのものや、紡ぐ・織るという営み自体が、言葉にしきれない私自身を表していますし、それによってたくさんの方との関わりができています。

〈土屋美恵子さんプロフィール〉

つちや・みえこ/1990年、お茶の水女子大学数学科卒業。学生時代に民族舞踊に打ち込み、その衣装作りで布を求めるように。川島テキスタイルスクールで染織の基礎を学び、その後、独学で織りを続ける。2006年、奈良市で「つちや織物所」を開設。暮らしの道具も作り始める。13年からは、綿花栽培および「木綿手紡ぎの会」の活動を始め、綿花から糸紡ぎ、布作りを行っている。

website:

つちや織物所

instagram: @tsuchiya.orimono

2022年度専門コース本科・技術研修コースの願書受付中。一次締切は10/31です。

願書等、応募要項一覧は

こちらオープンスクール情報は

こちら