今年度も(株)川島織物セルコンでのインターンシップが実施され、専門コース専攻科の学生3名が参加しました。今回は「緞帳」と「綴帯」の製作現場での実習プログラム。どちらも「綴織」ですが、太いスフ糸(レーヨン)を撚り合わせて大機で織る緞帳と、細い絹糸を爪で搔き寄せて織る帯とではまったく異なる綴織の世界があります。参加した学生たちによる報告会の様子をリポートします。

「緞帳」のインターンシップでは例年同様、学生本人の出身地のホールに納める想定で緞帳のデザインを考え、織りたい部分を1メートル四方で決めて、織下絵作成から配色設計、大機を使った製織までを10日間で行いました。学生は昨年、本科で取り組んだ綴織グループ制作を機に緞帳に興味を持ち、「個人ではできない規模のモノづくりにはどのような姿勢やスキルが求められるのかを知りたい」と参加。そこで「他の人のペースに合わせつつ正確に織るスキルが求められていることを学んだ」といいます。実習は綴織職人さんとマンツーマンで行われ、プロの「織るスピード感」や「わずかな角度の違いを下絵から読み取り、織りに反映する認識力」を目の当たりにし、感覚の部分での気づきも得られたといいます。

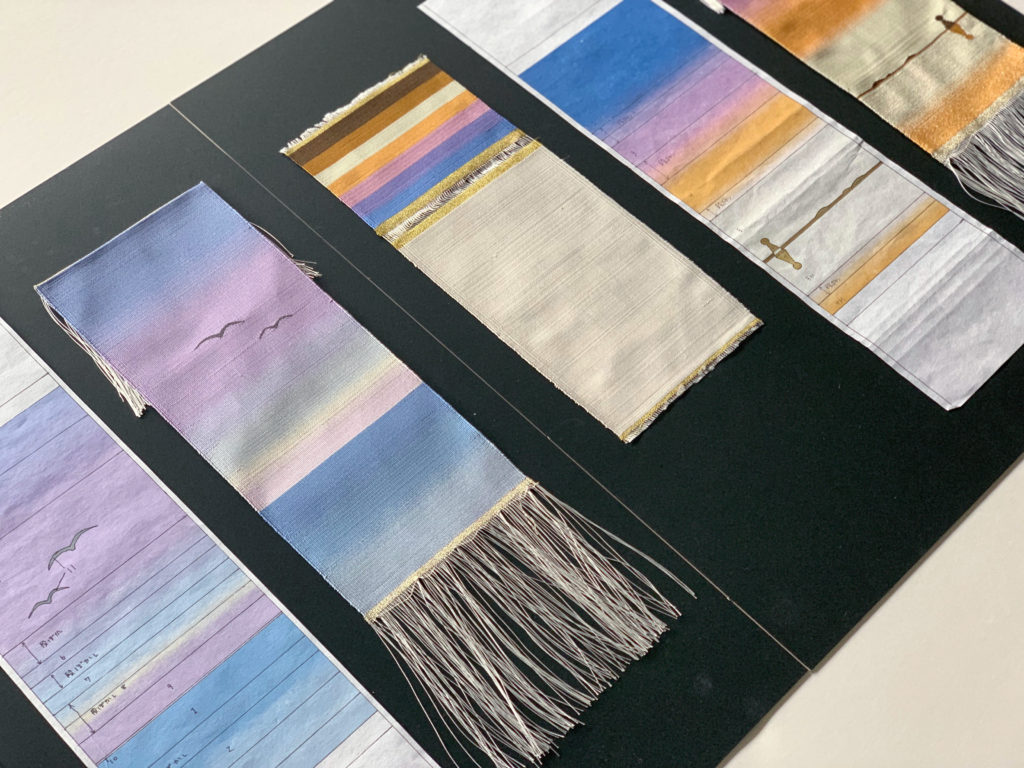

今回が初めてとなる「綴帯」のインターンシップには2名が参加しました。「水平線のある風景」をテーマに、縦25センチ×横11センチのサンプルを作るのに図案を考え、織下絵を作成、糸の配色と準備、製織、プレゼンテーションまでを10日間で行いました。学生はそれぞれ「一つの製品が出来上がるまでの一連の流れを経験したい。商品として織物を作る場合、どういう視点で取り組むのかを学びたい」、「普段あまり帯と関わりがなく、いい機会だと思った」と参加。実習では帯を織るのと同じ規格の綴機を使い、このインターンのために爪を伸ばして、初めての爪織りも経験しました。

ギザギザにした爪を櫛のように使って糸を搔きよせ、緯糸を織り込んでいく爪織り。学生は「両中指の爪の端に、やすりを使って1ミリ間隔で3つの切り込みを入れて」といった爪の準備から、「糸が細かい分、普通の爪では入りづらいので織りやすさが違った」「糸がきちんと入ってくれる感覚があった」と実感までを語り、なかなかできない経験に皆が興味津々に聞いていました。

細い絹糸を使って、細かな密度の綴織に取り組むのも初めての経験。参加した二人とも「妥協せず、やり直す」が徹底されていたようです。「商品一点が高額な分、求められるレベルが高い。職人さんがぱっと見て、私が気づかなかったミスを指摘され、自分でもルーペで確認してやり直すこともありました。高価な商品をつくる厳しい目があり、職人さんは大きな緊張感の中でやっておられると感じました」。そうして練習時に指摘を受けたことで、本番でミスがあった時に「何か違う気がする」と、今度は自分で気づいてやり直せたといいます。「違和感を逃さない」と、この実習でも感覚的な気づきがあったようです。

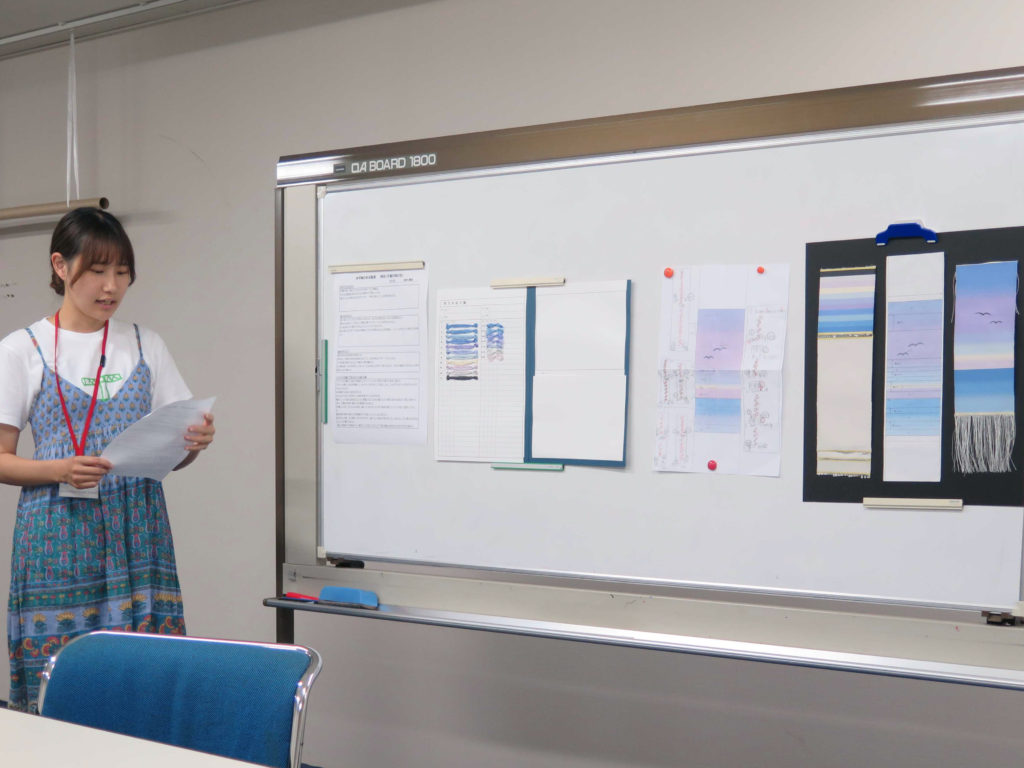

報告会では、同じ綴織でもまったく違う経験の発表に、双方とも興味深く聞き入っていました。製作現場でものづくりを経験できる、密度の濃いインターンシップ。仕事としての織りを学ぶと同時に、綴織の奥深さに触れた貴重な機会となりました。

昨年2023年のインターンシップのリポートはこちら。