入学して最初に行った基礎織の糸とは違い、いきなり細くなった糸と1200本という経糸本数に織れるのだろうかという気持ちでいっぱいでした。長さは8m!

好きな絵画を選択し、白+4色の経糸を自分で染め、考えた縞通りに整経(せいけい)し、共同作業で経(たて)巻きをし、機にかけ、緯糸の色を縞が生きる色で染めてという、織る前の準備期間が織る日数に比べて長かったです。

グスタフ・クリムト「ひまわりの咲く農家の庭」より

その中の整経という作業で一定のリズムと力加減で必要な長さにはかり縞の順番に色糸を配していく作業がとても難しく、始める前に先生にしっかりやってくださいと言われた意味や作業の丁寧さを要求された理由を織っている最中にしみじみと体感しました。丁寧に、同じ力加減でしないと糸がたるんで機にかける作業がとても時間がかかる上に、織っている最中や織り上がりに影響が出てきます。

4月の中ごろから6月の頭までほぼ毎日放課後も使って暇を見つけては、

織りあげるのは正直に言ってしんどいこともたくさんで、次々にわいてくる問題になぜ?どうしたらいいの?

と頭を悩ませ、ああだこうだとやってみてもわからないことは先生に質問し織り進めました。

初めは、1日に30cm織れるか織れないか、調子のいい時は50cm織れたという繰り返しが、

ある日突然70cm織れた瞬間に同じような体験をしたクラスメートと喜びました。

耳がうまくいかない、糸の張り具合が合わない、織りむらに糸の目が飛んだり、経糸が切れたり、

緯密度が計画通りに行ってない、織り幅があってない。何度もやり直しては進めてを繰り返しました。

すべてがうまくいくというのはなかなか大変で、自分自身の気持ちやコンディションも重要でした。

まさに機と一体になるというのでしょうか。それを味わえたのは限られた瞬間でしたが、糸から布になる様が楽しかったです。そして、織れるぎりぎりまで織って機から外すために経糸を切って布を持ち上げた瞬間の感動はきっと忘れないと思います。

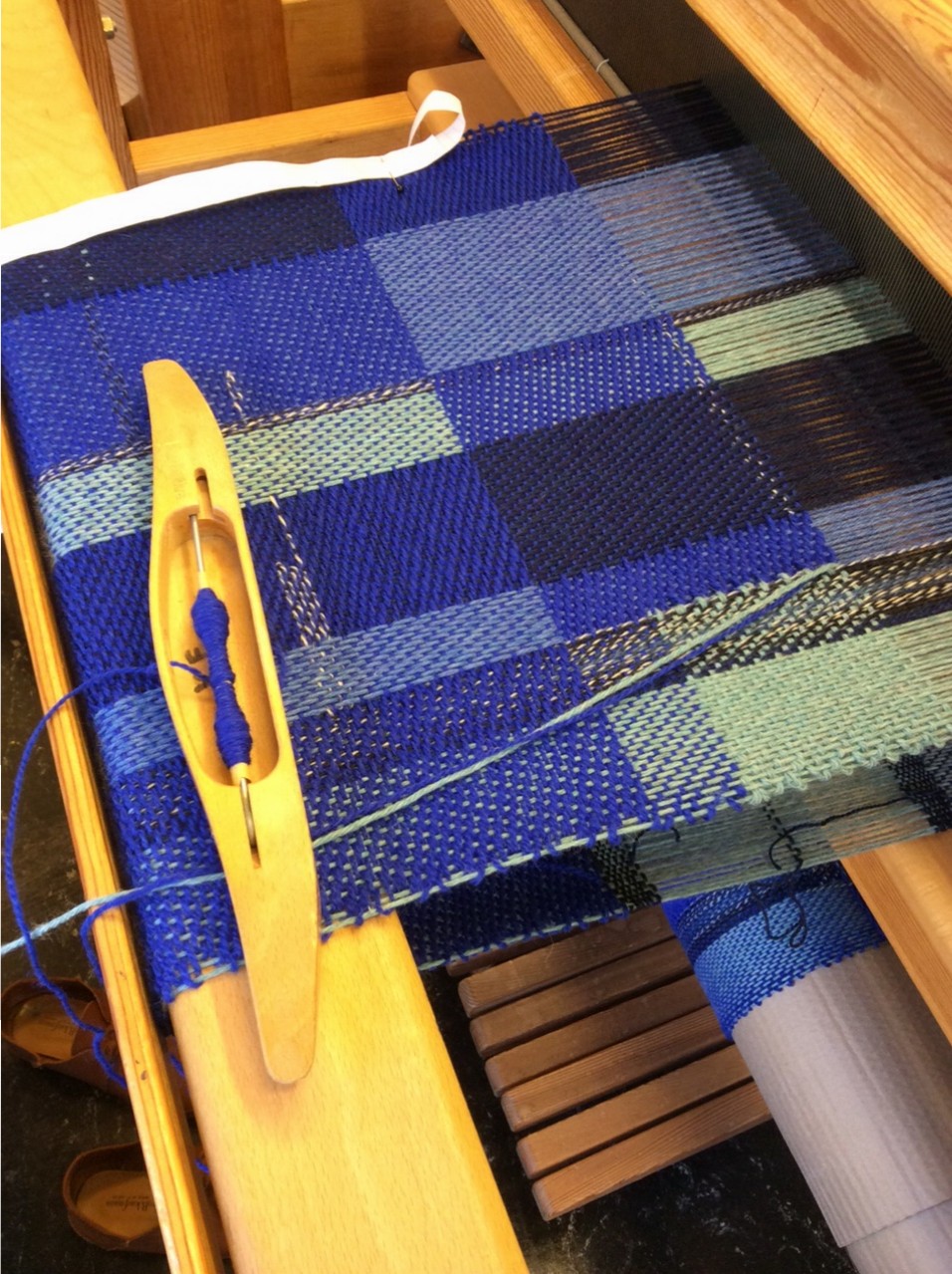

作業風景

元々私は、色を選び、縞をデザインする最初の段階で躓きました。

本来は絵の全体の印象でとらえなければいけないところを、パーツでとらえてしまい、

縞で細かい柄や混色などで表現の幅がだせず、縞で何ができるのかがわかっていませんでした。

また、経糸の張りを強くして織っていたので機から外した瞬間の糸の縮みや湯通しで糸の緊張をとった後にもさらに縮み、手触りが固いままでした。仕上げの部分でも課題がたくさん出てきました。

最後の講評で、グループのみんなの絵と縞を見ての発表や先生からのコメントを次に生かしたいと思います。

そして出来上がったことの喜びと、また織りたいという思いでいっぱいです。

織り上げた布は、一部を風呂敷に仕立て縞を生きるように物を包んで、残りの布を2階から垂らして展示しました。

——————————————————————————————————————

本科織実習「布を織る」 担当講師:山本梢恵