「ここでなら私自身、大きく変われると思った」と東京の美術大学を休学して、2020年度に川島テキスタイルスクール(KTS)専門コースで1年学んだ神田愛子さん。織りに没頭して自分と向き合い、自分流のものづくりを見つけ、織物の学びを今後は空間デザインに生かしていきます。神田さんにとって、どんな1年だったのか、復学を前に今の思いを語ってもらいました。

◆織物を通して「考え方」と「ものづくり」をつなぐことができた

−−実際に1年学んでみて、今の手応えを教えてください。

たくさんのものを知れた1年でした。わかることも、わからないことも両方増えました。最初は何がわからないかもわからなかったので。私は布が好きで、作家として自立できる技術を身につける目的で入学しましたが、織りは未経験からのスタートでした。織物の構造も知らず、『糸』という歌(中島みゆき)の歌詞で経糸と緯糸をぼんやりと知ったくらい(笑)。1年で学びきるのは難しいですが、私は確実に変われたと思います。

−−どう変われたのでしょう?

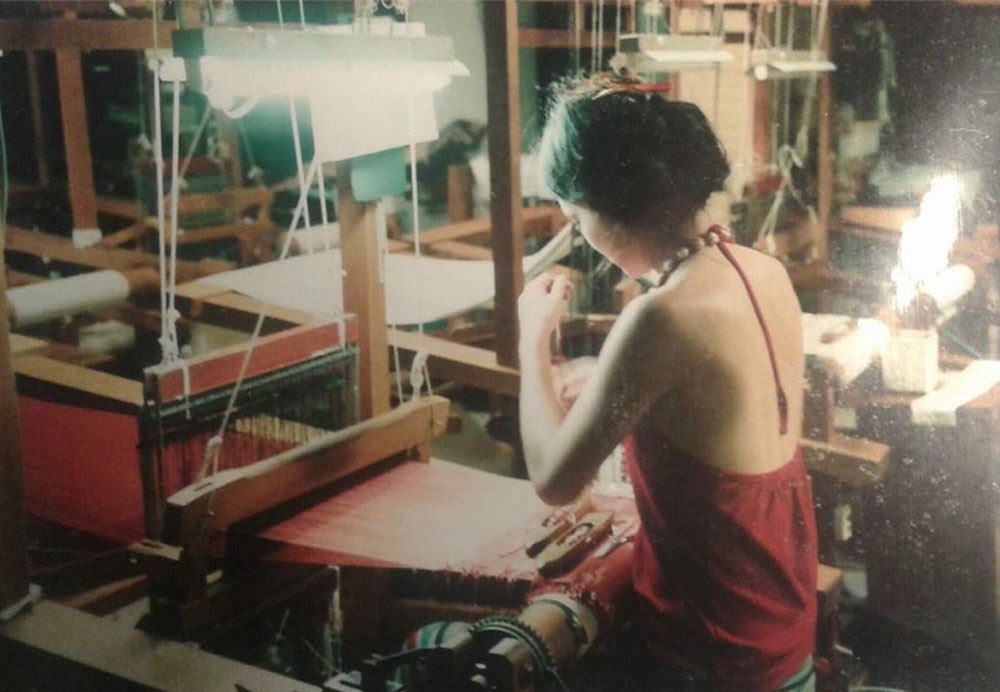

ものをつくる感覚がつかめるようになりました。休学前、美大の空間演出デザイン学科で2年学んでいました。大学では考える授業が多かったのですが、スクールではとりあえずやってみようと、どんどん手を動かせた。織物自体、服やインテリアなど身近にあるものだし、織りをする人は生活とものづくりが結びついている人が多い。そんな織物だからこそ、人とものとの関わりを身近に感じて制作できるようになりました。

それから造形力が上がりました。織りは実際にやってみないとわからないので、試作にも時間をかけさせてもらえた。この1年でサンプル含めてたくさんものを作ったことで、自分が手を動かしただけ、いいものができるとわかったんです。その流れで、織物を通して「考え方」と「ものづくり」を自分の中でちゃんとつなげた。それは今後、大学に戻ってから、空間演出にも生かされてくると思います。

駅前の花壇 きれいな花が咲いていた 近づいたらプラスチックだった それは私だと思った

◆織りに没頭、長く向き合って自分を知る

−−神田さんにとって、KTSで過ごした1年はどういうものでしたか?

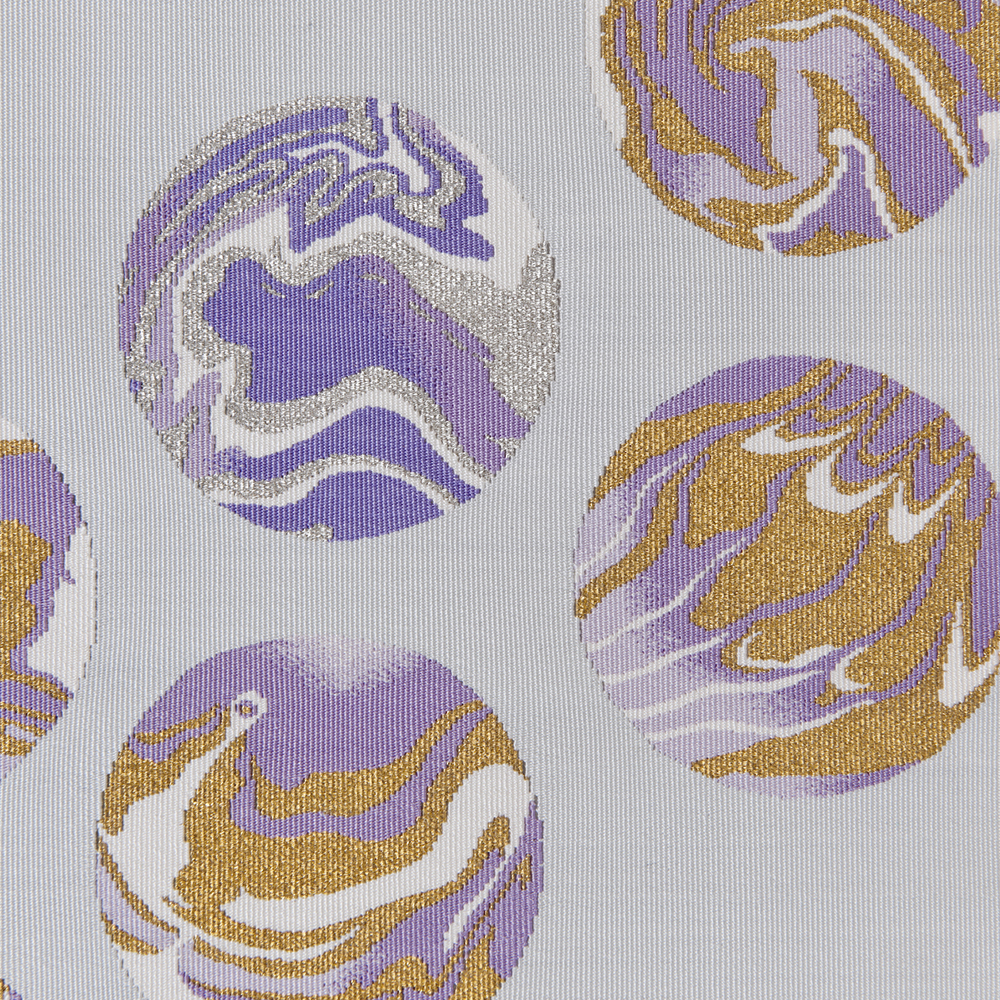

織りに没頭した1年でした。これだけ長く織物と向き合える環境はそうないので、それは同時に自分と向き合う時間でもありました。大学では選択肢が多い分、自分の好きや、やりたいことがわからなくなることもあったのですが、KTSでは織りながら自分を知ることができた。織りは時間がかかるし、長く向き合うものは自然と自分が出てきます。作るのも自分なので、色選びやデザインなどあらゆる所で自分が表れる。織りながら無になっていき、昔自分が好きだったものを思い出すこともありました。1年間いろいろな織り方を経験して、私は単調なものより、自分で変化を生み出せる綴織が好きだと気づきました。好きな織りを見つけることで自分の性格もわかってきました。特に修了制作に向けては、毎日朝から晩までずっと織物と向き合ってました。体はキツくても、集中して入り込むから気持ちはつらくない。出来上がっていくのが楽しくて、織物は自分に合ってるんだと思います。

休学して、東京を離れて京都で一人暮らしをするのは大きな決断でした。一人で新幹線に乗って見学に来て、やりたいと決めて親を説得して、KTSに学びに来た。自分の意志で。その勢いが1年間ずっと続いて私自身、積極的に変わっていけたと思います。

−−2021年4月から、大学3年に復学。これからの展望を聞かせてください。

まずは機を買います! インテリア・ファブリックに興味があって、面白いものが好きなので、実用的でなくても日々の生活がワクワクするようなものを作りたい。私は編み物も習っていて、編みと織りを分ける必要はないので一つの空間につなげていく。自分流に考えながら、織りを使って実験的なことをやっていきたいです。織物とはずっと関わっていくんだろうなと思います。

>>2020年8月に掲載した、「在学生の声(専門コース本科)」の記事です。

「織りの世界の奥深さを感じ始めて」神田愛子