川島テキスタイルスクールでは、熟練の染色の専門家が専任講師として教えています。堀勝先生(81歳)。(株)川島織物(現・(株)川島織物セルコン)の染色部門に42年、定年後、スクールに配属され、糸染めの基本から、植物・化学染色とデータ作成、勘染めを20年以上教えている頼りになる存在です。高度な専門性と穏やかな人柄で、国内外からの受講者に広く人気がある堀先生に、このほどインタビューを行いました。聞き手は、本校の卒業生である近藤裕八講師です。染めと共に歩んできた仕事を振り返りながら、たっぷりと語られたインタビューを3回に分けてお届けします。初回は、染色との出会い、糸染めの基本動作から色合わせの勘どころ、皇居関連施設の内装などに携わったエピソードについてです。

◆勘で染める究極、糸が呼ぶ

——染色の仕事との出会いについて教えてください。

高校卒業後の就職先が(株)川島織物(以下、「川島織物」と記す)で、配属先が染色部門だったのが始まり。高校は工業系で、化学、機械、紡織の3つの科のうち、当時(1950年代)は就職難で、就職がしやすいからと親に言われて、化学科に進んだ。入社後は、美術工芸織物の染色部門に配属され、当初はあまり好きになれずに最初の1〜2年は嫌やな〜と思いながらやっていたんです。親からは「石の上にも三年」頑張れとよく言われてな。でも定年までずっと染色一筋でやってきたおかげで今があるわけで、染色部門に配属されてよかったなあと今は思ってるんやで。

——手染めは、未経験から始められたのですか?

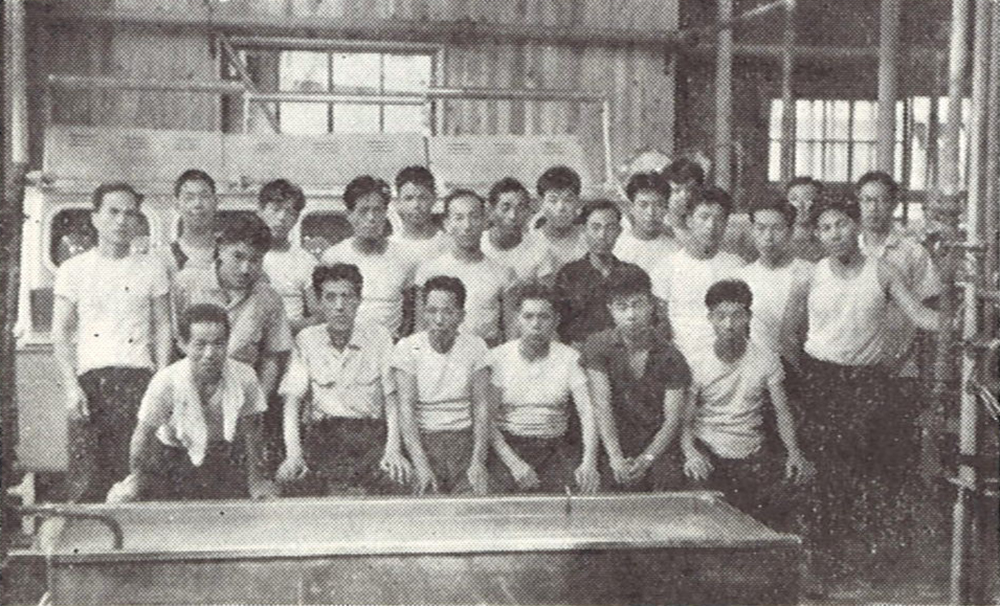

そう。当時はまだ染色機械はなくて、全て手染め。2人1組になって10〜20キロの糸を毎日染めてたんです。我々新人は相棒と呼ばれ、染色前の染色棒に糸を掛けたりする前準備をし、染色後に水洗や脱水をする下働きを2年ぐらい。夏は蒸気で暑く、水を含んだ糸は重くて過酷な労働やったな。

——その中で、仕事は見て覚えたのですか?

見て覚えるというよりは、まずは染色の基本動作を身につける。染色時の染浴の中での糸の動かし方や繰り方、水洗時の洗い方、糸を干したり、ねじったりする時のやり方など、ただ染めるだけでなく糸を乱さない扱い方をだいぶ教えてもろたな。色合わせの工程は、まだまだ先のこと。

——染めの後には織りの作業があるので、初めの段階で糸が乱れると、次の工程に影響が出てしまいますから必要な作業ですね。そこから染色に移ったきっかけは?

人員の高齢化と、仕事量が多くなったことで、私も少しずつ色合わせの作業をやらせてもらうようになったんです。染色とは、まず色合わせをすること。色合わせはプロでも難しく、ある程度は教えてもらうんやけど、上達するには自分の能力と勘が大事。

——勘を鍛えるのに心がけたことはありますか。

数多く染めることに尽きる。色合わせは人に教えてもらっても上手くはならへんな。人に教えてもらったことはすぐに忘れてしまうから。染料は自分の勘で入れていくけれど、世の中に色は無限にあるから、あらゆる色を染められるようになるためには3〜4年、それ以上かかる。勘で染める究極は、染色中に染糸を見たら、今、糸がどの染料をどれぐらいほしいか糸が呼んでいるようになります。色を見たら、あの染料とこの染料を何対何位で入れるということが、実際に染めなくても頭によぎる。当時は日常生活で散歩していても、何か珍しい色に出会うとそんなことを考えながら歩いてたな。

◆染料の能力を100パーセント出す

——染色の工程の業務に就いてからは、どんなお仕事をされてきたのですか?

緞帳、山車幕、着物の帯地や文化財の復元も。趣味で染めている時は染色も楽しいかも知れんけど、仕事となるとそういうわけにはいかへん。納期もあるし、製品になってからの品質の責任もあるし、色が落ちるというクレームもある。色が落ちるということは、もちろん使っている染料の能力もあるけれど染め方も悪いということ。いつもその染料の能力を100パーセント出してやるような染め方をするように心がけてきたな。

——42年を振り返って、その中でも楽しかった仕事はありますか?

日常業務以外に、特注の製品を手がけた時は、ああ染色をやってよかったなと思うことが時々あったな。長い染色生活で見たら、ほんまに一瞬のことやけど。

当時、天皇・皇后両陛下が乗車される御料車(お召し列車)という特別列車の内装(カーテン、椅子張り等)や、赤坂迎賓館の造営の内装の紋ビロード壁張りなど、皇居関連施設など宮内庁の織物の仕事の染色に携わったことが多くありました。その中でも印象深いのは、「即位の礼」(令和元年10月22日)が挙行された皇居正殿松の間の仕事。天皇陛下の御座の後ろに、紫地に金糸で大王松という松の柄を織り込んだ大きなつい立てが置かれている。そのつい立ての織物を、最初の色出しから本番まで染めました。紫でもいろいろあるけれど、特にあの色は帝王紫という名前がついているほど高貴な色。設計の担当者と何度も打ち合わせてテスト染めをし、本番でやっと「この色でいいです」と言われた時は嬉しかったな。正殿松の間がテレビに映ると、その仕事を思い出します。国の公式行事等で織物がテレビに映った時、帝王紫の色合いを是非見てほしいです。

それから、奈良・法隆寺近くにある藤ノ木古墳の仕事もありました。発掘調査の結果、見つかった石棺があって、その中に葬られていた人が着ておられた織物を復元するプロジェクトの一員として参加。それまでは日常業務に追われていたのもあって染色の歴史や古代の染色にあまり興味はなかったけれど、これを機に、参考文献を読んで勉強したな。

第二回へつづく(2020年9月23日更新予定)