川島テキスタイルスクール(KTS)を紹介するシリーズの綴織(つづれおり)編です。このシリーズでは、スクールの綴織の基盤や、担当講師インタビュー、海外からの受講者の声、綴織職人として働く修了生インタビューを通して、スクールの綴織の今を紹介します。第1回は、KTSの綴織について。

綴織は、タペストリー・ウィービングとして、世界中で親しまれている織り方。日本では綴織と呼ばれ、京都の西陣を拠点に帯や和装小物、後年に緞帳などの制作で独自に発展してきました。綴織は、KTSを作った(株)川島織物(現・川島織物セルコン)が得意とする伝統的な織法で、スクールでも柱の一つとなっています。

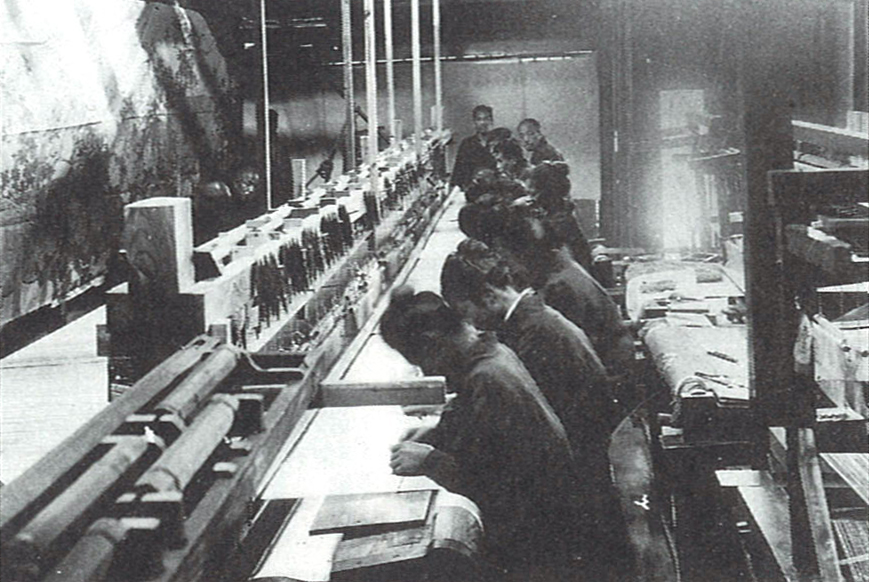

その根底にあるのは、川島織物の綴織の歴史の厚み。さかのぼること19世紀、二代川島甚兵衞は渡欧し、フランスの国立ゴブラン製造所に数日間滞在します。そこでタペストリーに使われるゴブラン織の織り方が日本の綴織と同じと知り、細やかな日本の手仕事を生かせば大成できると触発されます。綴織の真価に気づいたことで、その後、製法や図案を改良、帯のほかにも室内装飾や緞帳などに展開し、独自のグラデーション法を考案したりして精緻で芸術性豊かな織物に発展させました。

その綴織の伝統技術は、スクールにも受け継がれています。KTS開校(1973年)から20余年、綴織を教えていた高向郁男講師は、川島織物の綴織職人。「技術の集積」「伝承の情報を公開」するのに作られたテキストは現在も授業で生かされています。そんな伝統技術に加えて、スクールでは一人ひとりの表現を大切にし、両方の視点で捉えて作品を作れるのがKTSの綴織です。

高向先生が授業用に作った織見本と織下絵(織る時のガイドとして使う、経糸の下にひく図)の説明図。一枚の中で順を追ってテクニックを学び、基本を網羅できることから、教材として大切に受け継がれ、40年以上経った今も授業で生かされている。

専門コースの綴織の授業では基礎技術をはじめ、自由制作を通して織下絵の描き方や絵画的な織り表現の習得、保育園や老人福祉施設に飾るためのタペストリーのグループ制作まで体系的に学べます。ワークショップは、枠機を作って小さなタペストリーを織る初心者向け、西陣綴機を使った基礎講座を定期開催し、英語通訳付きでレベルや経験に応じて設定する海外の団体向けもあります。スクールで教える手織りの内容は、時代に合わせて様々に変わってきましたが、その中で綴織の基本は途切れることなく教え続けています。機も西陣の職人さんが使う綴織専用の綴機を使い続けています。

また、会社の製品作りとは異なる、スクールの作品作りとは何か。それは挑戦できる場と時間を使って、自分の可能性を広げていける機会を得られること。確かな技術の土台の上で、表現力を養うからこそ自由度や奥深さが見えてきて、綴織は今もスクールの学生に根強い人気があります。また、京都にあるKTSで織りに没頭できる時間や空間、伝統的な西陣綴機で織る経験に価値を見い出し、インスピレーションを受けられると海外から継続的に来られる作家グループもいます。

伝統の厚みと、挑戦できる場。間口は広く、奥が深い。そんな綴織を実感できる確かな土台があるのが、スクールの綴織の特長です。

『錬技抄 川島織物百四十五年史』116頁より

二代はフランスのリヨンの絹織物工場などを見学したり、パリの国立ゴブラン製造所に数日間滞在。そこでタペストリーに使われるゴブラン織を見て、経糸を隠すように緯糸を織り込んでいったり、下絵に沿って緯糸を織幅の途中で引き返して模様を織り出すなどの織り方が、日本の綴織と同じと知ります。

参考文献:

高向郁男「綴織あれこれ」、『SHUTTLE かよい杼染織技法の公開』カワシマ・シャトルクラブ発行、1987年、60-73頁

杉本正年『錬技抄 川島織物一四五年史』、株式会社川島織物発行、平成元(1989)年、103-104、116頁

TOPIC欄、「LETTER FROM KAWASHIMA TEXTILE SCHOOL」1993年7-8月号No.34、川島テキスタイルスクール発行