川島テキスタイルスクールの専門コースでは、様々な先生が教えています。専任講師をはじめ、外部からも作家や技術者などを講師に招き、風通しのいい環境を作っています。このコーナーでは、そんな専門コースの授業の一部をお届けします。今回は担当講師による紹介です。(不定期掲載)

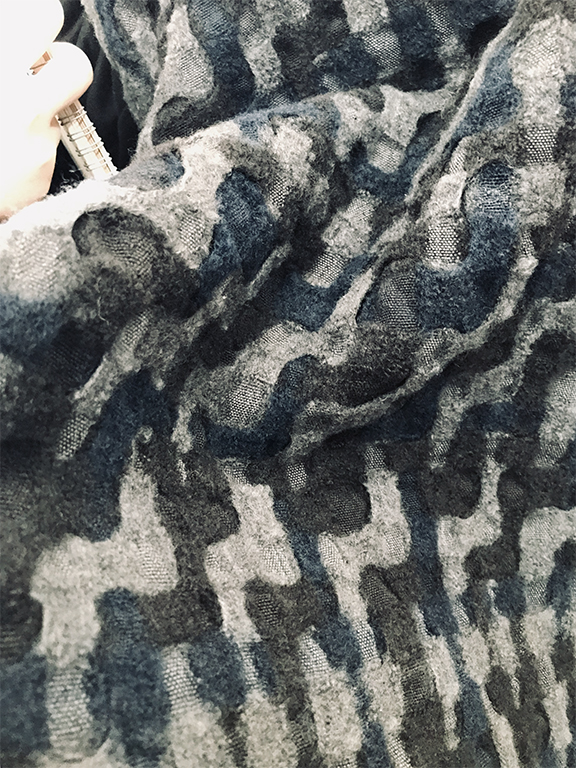

4月から5回にわたり、本科では「デザイン演習」の授業を行いました。授業ではデッサンをすることで果物や野菜などのモチーフとじっくり向き合い、5回目に織実習・綴の自由制作で織るタペストリーのデザインをしました。

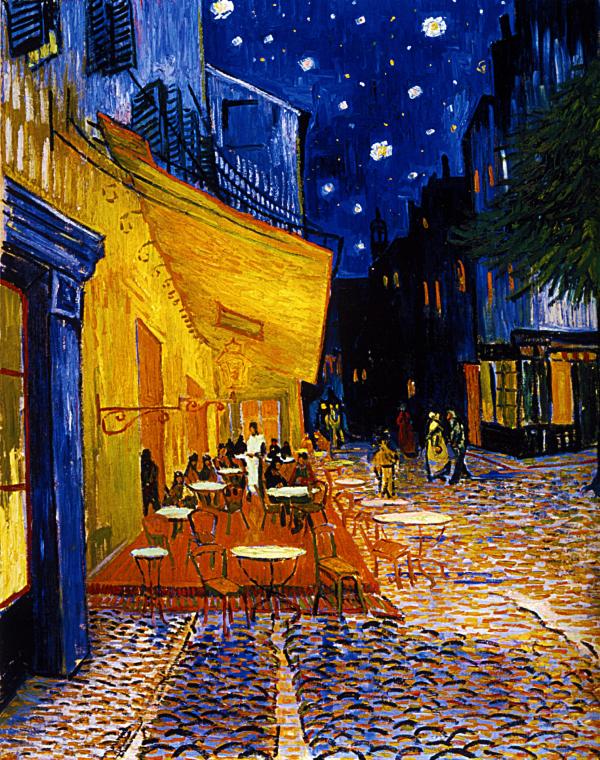

普段の生活の中で、わかったつもりでいる物は意外と多くあります。果物や野菜もしっかり見る機会はあまりなく、食材として数秒間見て状態を確認するだけで終わりがちです。何時間もかけてじっくり見て、触れて、想像することで、新たな面を発見し、ものの見え方が変化する感覚を味わうことは制作において貴重な経験になると思います。そうした観察眼を磨くと、制作のインスピレーションをどこからでも拾えるようになり、モチーフとしっかり向き合った経験がデザインに表れます。なによりも、日常の中で見えるものが変わったりと、ワクワクすることが増えます。

綴のタペストリーのデザインではモチーフの面白いと思ったところからデザインをふくらませ、どういう場所に飾るかなどを想像してもらいました。6月には織実習で綴のサンプルを織り始めていたので、どういう糸や技法を使うかも考えてのデザインになりました。

学生にとって、この授業で得た新しい経験や見方が、今後の制作の下地になったら嬉しいです。

◆ 私にとって織りとは? 「レンズ」

制作をし、スクールで働くことによって身につけた織りの感覚がいつも自然と動いている気がします。日常生活の中で路面表示の矢のマークなどが絣の模様に見えたり、ものを測るのに織りの道具が基準になったりと、無意識のうちに織物のレンズを通して物事を見ていることに気づきました。同時に視野を広げて、織物の長い歴史の中での自分の役割は何だろう、と考えています。

(文・表 江麻)

〈表 江麻プロフィール〉Instagram: @emma.omote

おもて・えま/京都精華大学芸術学部造形学科洋画科卒業後、川島テキスタイルスクール専攻科修了。着物を制作し、2009年より川島テキスタイルスクールで国内外の学生を教える。

![1532656668565[29]](https://www.kawashima-textile-school.jp/info/wp-content/uploads/2018/09/153265666856529.jpg)

![IMAG0376_1[31]](https://www.kawashima-textile-school.jp/info/wp-content/uploads/2018/09/IMAG0376_131.jpg)