KTSは開校当初から国際的に門戸を開き、京都で手織りの確かな技術が身につけられると受講者の口コミで評判が徐々に広まって現在に至ります。国際編シリーズ最終回は、前回紹介したPrangさんの先生であるFlora Waycottさんのインタビューです。Floraさんは、交換留学でKTSで学び、ロンドンでテキスタイル・デザイナー、ニュージーランドの大学でテキスタイルを教えるキャリアを経て、現在はオーストラリアを拠点にアーティスト・イラストレーターとして活躍している方です。

アーティスト、イラストレーター

オーストラリア在住

2003年、テイラード・コース*受講

*留学生を対象に、個人の要望にあわせて実施していたコース。2009年終了。

−−KTSに学びに来た経緯を教えてください。

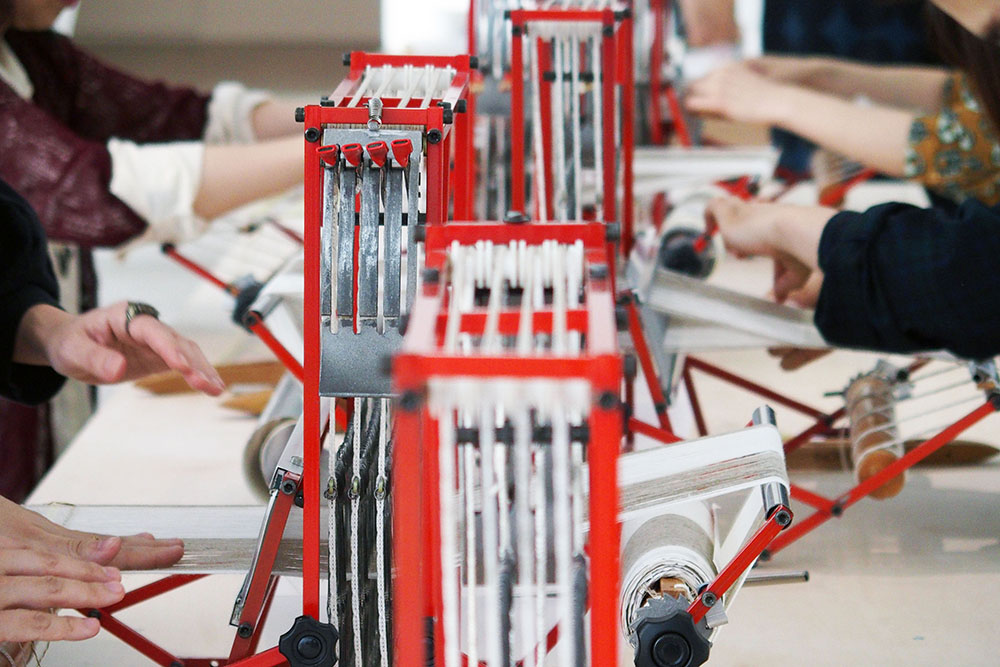

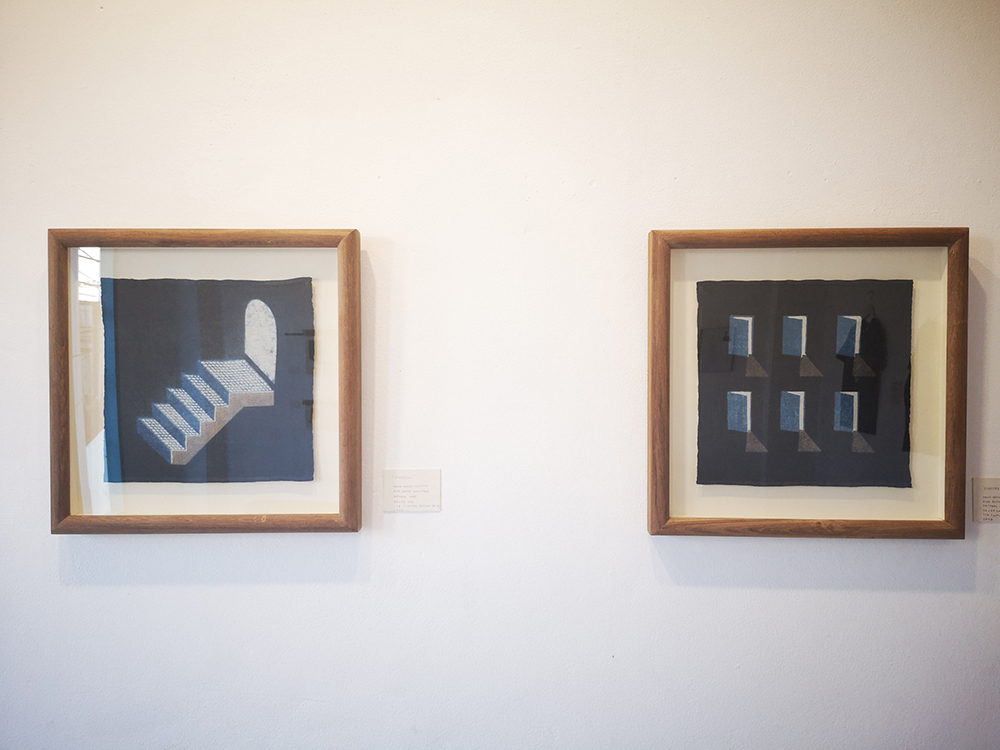

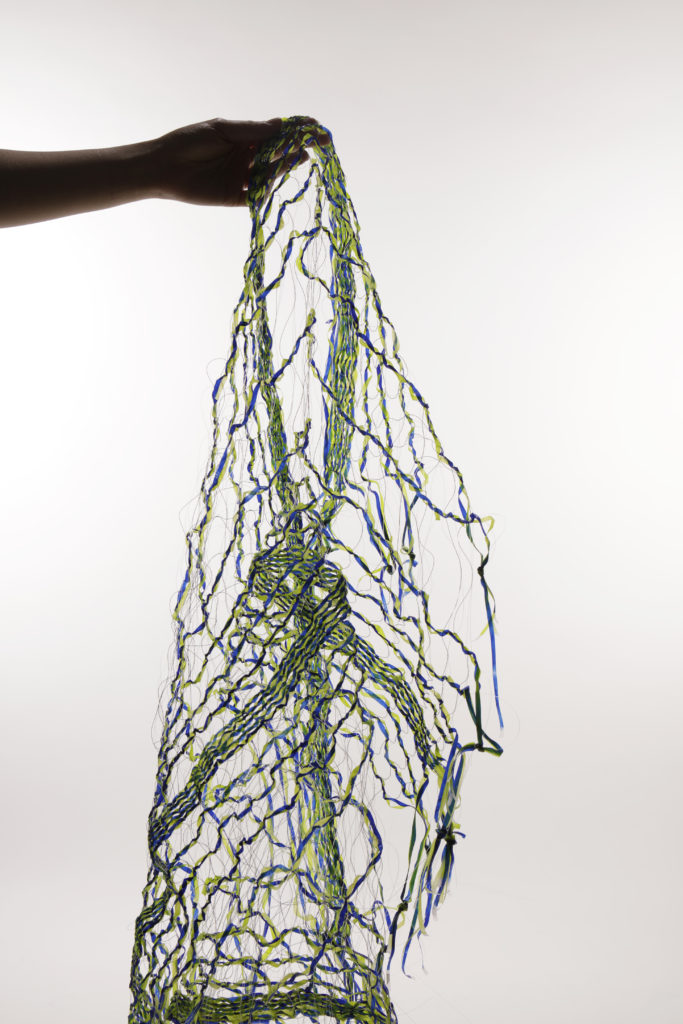

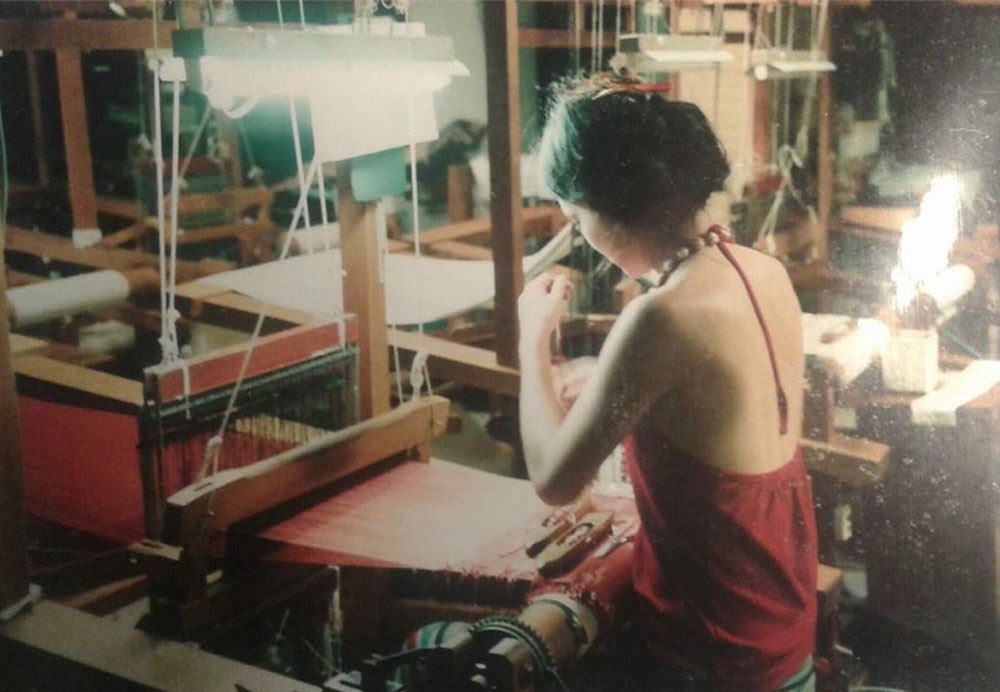

ウィンチェスター美術大学2年の3学期に交換留学として来ました。KTSの先生たちが、私の2、3カ月の滞在に合わせたスケジュールを組んでくれました。まずは堀先生による3日間の染色コースを受講して絹糸の化学染色と天然染色を学び、染めた糸で長さ6メートルの反物を織りました。それから絣の技術を学びたくて櫻井先生の指導の下、つばめたちが横全体に飛んでいるモチーフの長さ3メートルの布を制作しました。使用したのは絹糸で、茜の根を使って糸染めしました。(専門コース)1年次の中嶋先生によるスピニングのクラスにも参加し、羊毛から手紡ぎ糸も作りました。

−−ニュージーランドのマッセー大学ウェリントン校でテキスタイルを教えるようになってから、どうして教え子にKTSを薦められたのでしょうか?

私は、織りに強い関心を示した生徒であれば、KTSで新たな視点を得て、日本独自の技法の制作プロセスを楽しめるだろうという確信がありました。私のクラスの中でも常に注意深く、熱心で、優秀な生徒だったPrangは、大学卒業後も、熱心に織りの知見を広げていました。京都に行ってKTSで学ぶことは、彼女にとって織りの学びを深めるだけではなく、世界の中でも美しい場所に滞在して際限なくインスピレーションを受けられることにおいて、素晴らしい経験になるだろうと思いました。私は彼女の受講を聞いて嬉しくなり、私がそうだったようにKTSで素晴らしい思い出ができるように願いました。

−−KTSでの学びで印象深かったことはありますか?

KTSで過ごした時間は、懐かしく思い出すことができる宝物のような経験で、深い感動が残っています。私は幼少期に日本で育ちましたが、京都に行ったことはありませんでした。京都に滞在し、このようなクリエイティブな環境に浸るのは夢でした。織りはゆっくりと目的を持って取り組む修練です。クラスメイトが細心の注意を払って、心を込めて取り組む姿勢を見るのはとても刺激になります。私たちは、自分で糸を染めました。まだ機に触れる前の段階で糸を紡ぐ機会も得られて、織りの全行程を初めから経験できたことで、仕上がった時の満足感が大きかったです。スクールは親密になれる環境でしたので、私たちは皆、互いのプロジェクトを知ることができました。週を追うごとに、それぞれが織り進んでいくのを見て楽しみながら、互いに励まし合っていました。滞在中に、かねてから興味を持っていた染め、織り、羊毛の手紡ぎ、絣といった様々な技術を試すことができたのは、とても幸運でした。

学びを楽しめたのと同様に、スクールの皆さんが温かく、友好的に接してくださったことを覚えています。ある日、私たちは学生グループで、有名な藍染作家の新道弘之さんの工房を訪ねて、彼の藍甕(あいがめ)を使わせてもらって1枚の布を染めました。そこで、スクールから参加した他の生徒たちと家族のように仲良くなれました。修了時に皆さんが、スクールで撮影した写真が入ったアルバムや折り紙で作った動物たち、手紙と小さな手作りの贈り物をくれました。思い出の品として、今もすべて持っています。

−−KTSで学んだことで、どのような影響を受けましたか?

テキスタイルの知見を広げ、創作活動の基盤を築くことができ、学生時代にKTSで学ぶ機会を得られたことをありがたく思っています。イギリスに帰国後の大学の最終年だけではなく、クリエイティブ業界で働きたいという目標に向かう方向性が見えました。KTSの先生も生徒も、作品の細部まで注意を払って大事に扱うことの恩恵と利点を教え込んでくれました。そのことを私は、アート作品や生活においても、できる限り実践しています。学び、成長し続けるために、できるだけ早くスクールに戻って他のコースを受講できる日を楽しみにしています。

−−Floraさんにとって織りとは?

織りは手をかけ、時間をかけるもの。焦って織る必要はなく、実際にそうはできません。織るには忍耐と献身、決意が必要で、それができれば、情熱を注げる最高の対象になります。織ることに専念して没頭する時や、織り進めるにつれて仕上がりが進化できる時、愛する何かに深く入り込んで静まり返った時間感覚すべてが、私には魅力的なのです。それは素晴らしい空間です。私は現在、アーティストでありイラストレーターですが、小さな機を持っているので、織りたいと思った時につながれる。織りの実践には、日々の暮らしに取り込める要素がたくさんあります。アート作品を制作する時でも、織りと同様に焦らず、大切に取り組むようにいつも心がけています。

instagram: @florawaycott

国際編シリーズをお読みいただき、ありがとうございました。2月16日からは「綴織(つづれおり)編」を予定しています。どうぞお楽しみに!