織機を一度使ってみたいという気持ちとものづくりがしたいという気持ちの元、全くの初心者として参加しました。すぐに織れるものだと思っていたら大きな間違いで、糸の色選びに始まり、糸繰り・整経・粗筬通し・綜絖通しと聞き慣れない言葉と漢字ばかりでした。

先生に言われるがまま作業を進めるもすんなりといかない。それでもすこしずつ作業は進んで、4人の仲間と助け合いながら織る段階へ近づいて行きます。機に経糸を通す綜絖通しの工程にきてやっと機と向き合うも、まだ織るには至らず、筬通し・タイアップ・前付け・緯糸の準備、最後に捨て織りをしていざ本織りへ。

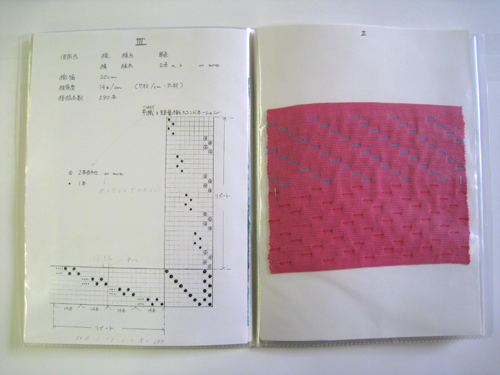

織り始めるも、その1つ1つが難しいこと。経糸と緯糸の組織織り、経糸と緯糸がどのような関係で組織になっているのか理解に苦しむ所もあるが、柄が出来上がっていくのが楽しくて、組織織りということをすっかり忘れていました。やっと掴みかけてきた織るという感覚、ぎこちないながらも織る音が心地よく、なんとなく様になりかけた頃に5日間は終わりました。

やさしくも厳しく的確な先生の指導のもと、個性あふれる仲間ととても楽しい時間が過ごせました。私は洋裁を続けてきて今までは出来上がった生地を形にしていましたが、その生地を作る側から始めるという新たなものづくりができてよかったです。これから織りの道に進むかわかりませんが、ものづくり、つくりだす世界に身を置きたいと改めて思いました。ありがとうございました。