専門コース「表現論」の授業で、作家の岸田めぐみさんを講師に迎え、大学時代から現在に至るまでの制作の変遷などについて話を聞き、作品を見せていただきました。眼鏡をモチーフにした立体作品を中心に制作する岸田さんの独自性の源にある、考え方や工夫などがたっぷりと語られた授業となりました。

◆「素材を生かして1からつくっていける」織りの面白さ

元々イラストを描くのが好きだったという岸田さん。初めから織りを目指していたわけではなく、大阪芸術大学の工芸学科で学ぶうちに素材からものづくりができる楽しさを知り、2年次にテキスタイル・染織コースを選択。そこでこれまで抱いていた織りの印象とは異なる魅力を知り、「衝撃を受けた」といいます。「以前は伝統工芸の難しそうなイメージがありましたが、織りはじつはシンプルな構造で成り立っていて、工夫次第で幅広い表現ができると知りました。綴織の課題を通して、絵を描くのとは違う魅力を感じ、素材を生かして1からつくっていける面白さを感じました」

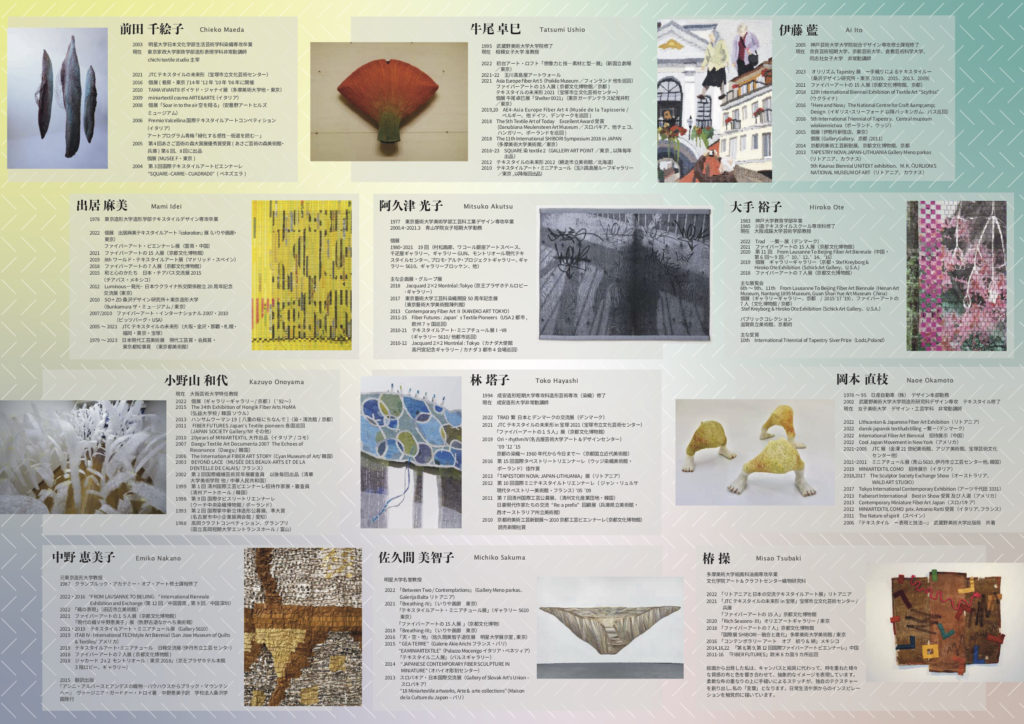

当日の講義では、大学時代の綴織タペストリー制作や、そこから「即興的な作業を取り入れる」ようになったという大学院時代の制作の変遷を紹介。当時心がけていたこととして、制作に要した時間や使った糸量の記録や、積極的に展覧会を観に行ったこと、展覧会のフライヤーを集めて自身のポートフォリオの参考にしたことなど、今の学生に参考になりそうな内容が具体的に伝えられました。

大学院卒業後、岸田さんの作品は平面から立体へと移行。仕事が忙しくなり、大きな織機を使った制作に向き合う時間がとれない中、既存の織機を使わない独自の制作方法を見つけます。また綴織タペストリーの制作で多くの糸端が出る裏面にも面白さを感じていたことから、綴織の裏面も隠さずに作品にしようと考えます。そして身近な日用品と綴織を組み合わせた作品として、「眼鏡」を織るという発想が生まれます。

◆自分のアイデンティティと結びつく「眼鏡」を掘り下げる

立体作品の制作では眼鏡をはじめとして、傘や虫かご、ざる、茶こしなど様々な日用品を使った制作にもチャレンジ。一時期、制作の「方向性に迷った」時期に、「愛着があり、自分のアイデンティティとも結びつきがある『眼鏡』をもっと掘り下げていこう」という考えに至ったという話もありました。そして、お面のような表情のある「めがねマスク」や、眼鏡自体が一つの体になるような「めがねオブジェ」、既製品の眼鏡に織りや刺繍を施してつくる「めがねっこ」シリーズなどの作品を展開していきます。

講義の後は、実際の作品に触れながら、作品の狙い、素材や技法など学生が知りたい内容が余すところなく伝えられました。学生たちは作品を手に取って、どのようにつくられているのかを自分の目でたどるように真剣に眺めていました。またデザイン画や、制作プランのファイル、ポートフォリオなどの制作プロセスの資料も見せてもらいました。

岸田さんの着眼点には常に「身の回りのものに目を向ける」というスタンスがあるといいます。手を動かし、布の予想外の動きも楽しみながら作品を生み出し、今は「日記を書くように作品を制作しています」と。織りの可能性をオリジナルに追求している岸田さんの姿に、さまざまな角度から刺激を受けた時間となりました。

〈岸田めぐみさんプロフィール〉

きしだ・めぐみ/大阪府出身。2013年より日用品と綴織を組み合わせた作品制作を開始。現在は眼鏡をモチーフに「眼鏡は身体の一部」という実感から着想を得て、織りや縫い技法で立体作品を制作する。大阪芸術大学大学院前期課程修了。instagram: @kissi_meg

*岸田さんのテキスタイルアート作品は、9月17日(日)から10月29日(日)まで和歌山県九度山町で開かれる「くどやま芸術祭2023」に出展されます。「くどやま芸術祭」公式サイト https://kudoyama-art.com