2021年度修了展(3月9日-13日)が無事に終わりました。会期中の様子や作品についてはinstagramやfacebookでご覧いただけます。多くの方々にご来場いただき、ありがとうございました。

尚、誠に勝手ながら下記の期間におきまして春期休暇とさせていただきます。

春期休暇:2022年3月25日(金)-27日(日)

棚卸し作業のため出荷業務停止:2022年3月29日(火)-3月31(木)

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

2022年3月4日

新型コロナウィルスの全国的な感染拡大と京都府の「まん延防止等重点措置」延長要請に伴い受講者皆様の安全第一を優先させて頂き3月開催の下記ワークショップについては中止させて頂きます。

—対象講座(3.1決定、受講者連絡済)—————————————

天然染色データ作成 絹 2022年3月8日(火)-9日(水)

天然染色データ作成 綿 2022年3月10日(木)-11日(金)

——————————————————————————————

下記ワークショップにつきましては、最小開講人数に達しなかった為、

中止となっております。

—対象講座—————————————————————————

組織応用 2022年3月7日(月)-3月11日(金)

——————————————————————————————

なお、今後スケジュール変更は決定次第お知らせさせて頂きます。

最新状況はホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。→ワークショップ一覧ページ

参加者の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解頂きます様お願い致します。

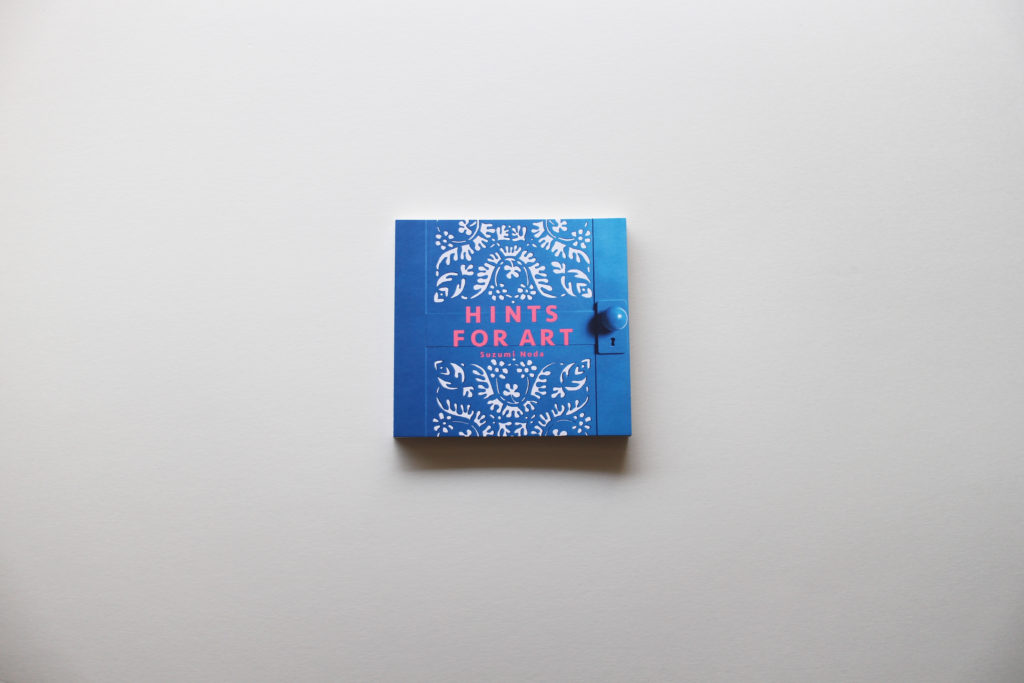

当スクールの野田凉美アドバイザーが作品集を刊行しました。1980年代より京都を拠点に制作活動をし、国内外で作品を発表し続けている野田さんの集大成の一冊です。

内容はおもに、これまでの展示作品がコンセプトとともに紹介されていますが、時系列ではない流れの構成で、どこから開いても自由に読め、テーマや素材の独自性などいろんな視点から好奇心をかきたてられます。また、180度開いて見ることができる装丁の工夫や、紙の質感、色合い、巻末の作品写真付き年表「TIME TRAVEL 1973-2021」のデザインも魅力的です。

本に収録された作品も言葉もすべて日々の営みとつながっていて、それはスクールでの野田さんの姿勢にも通じているように思います。当スクールで野田さんは2006年から11年間ディレクターを務め、現在はアドバイザーとして関わっています。織りだけではない多様な視点のテキスタイルの講義に、学生たちは刺激を受けています。スクール講師たちも野田さんの教え子が多く、日々も制作も生き方もひとつながりの野田さんのあり方や、素材に対する探究心を側で見て、ワクワクする気持ちや熱量の大切さを学んできました。

野田さんは本のなかで「私が50年近く布や糸を素材にして美術に関わってきたのは、その都度、自身の生き方や立ち位置を確かめる行為であった」と書いています。その自身を「確かめる」感覚は、読む側もそうで、不確かな現代を生きる日々のなかで、扉を開けば作品と出会え、自分と向き合う時間が生まれる。ページを開くたびに、ときめく何かがあり、刺さる何かがあり、生きる力につながる何かが発見できる。そんなふうに胸に響く一冊です。

・『野田凉美作品集 HINTS FOR ART』(青幻舎のページ)

・作品集ができるまでのプロセスも、自身のウェブサイトで紹介されています。Suzumi Nodaホームページ

2022年1月22日

新型コロナウィルスの全国的な感染拡大と京都府の「まん延防止等重点措置」適用要請に伴い受講者皆様の安全第一を優先させて頂き2月開催の下記ワークショップについては中止させて頂きます。

—対象講座(1.21決定、受講者連絡済)—————————————

二重織 2022年2月1日(火)-4日(金)

——————————————————————————————

なお、今後スケジュール変更は決定次第お知らせさせて頂きます。

最新状況はホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。→ワークショップ一覧ページ

参加者の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解頂きます様お願い致します。

3月9日(水)から始まる「2021年度川島テキスタイルスクール修了展」に向けて、制作が大詰めに入っています。

修了展では、毎年異なる織りの多彩さがあります。全体のテーマを決めず、その年の学生がやりたいことによって趣向が変わる自由度もあります。この一年、学生たちは様々な織りを学ぶなかで、手を動かしながら、自分にしかできないものを探してきました。そして、作りたいものを明確に見つけました。使えるものを作りたいと、身近なものに目を向け、生活空間のなかであったらいいな、から着想。織りを通して、ものに対する意識や、ものを見る目が変わるなかで、身近な視点から作品に広げたのが、今回の特徴です。

作品は、タペストリーやラグ、服地、着物、帯、インテリアファブリック、日傘など。近年のライフスタイルの変化や、人生を見つめ直す時間のなか、この一年、ひたすら織りに没頭し、自分と向き合って、純粋に作りたいもの、やりたいことを見つけていく過程にある学生たちの今が、作品に投影されます。どうぞお楽しみに。

*「2021年度川島テキスタイルスクール修了展」は、3月9日(水)から13日(日)まで、京都市美術館別館1階で開催。10:00-17:00、入場無料。修了展期間中、SNS(instagram/facebook)でも作品を紹介していく予定です。

*参考画像

2022年度ワークショップの申し込み受付が始まっています。すでにキャンセル待ちの人気講座もあります。パンフレットには載っていませんが、このほど新たな試みとして、ラナセット染料を使った染色データ作成のワークショップ講座を追加することになりました。

ラナセット染料は、羊毛用として開発された染料です。主に原毛を染めるのに適しており、堅牢度も優れています。今回はウール糸を使って、約100色のデータサンプルを作成します。(染色サンプル数は参加人数により増減します。)ラナセット染料を使ったデータを作りたい人におすすめの講座です。

🔶 2022年3月1日(火) 9:00よりホームページ内ワークショップページにて講座ページ公開、申し込み受付を開始いたします!開始前のお申し込みは受付できませんのでご了承ください。

日程:2022年5月30日(月)-31日(火)

時間:9:00-16:00

受講料:33,000円(税込)

定員:8名(最小開講人数3名)

2022年度ワークショップのスケジュールや申し込みの詳細はこちら

熟練の染色の専門家、堀勝先生の授業を取材し、大切にしたい「何か」を見つめるシリーズ。最終回は、専門コース専攻科(2年次)の学生が取り組む作品制作のための染色です。織り作品をつくる過程において、初めに行う糸染めは、要となる部分。そこでどんな色が出せるかによって完成形が決まると言っても過言ではなく、専門家に相談できるのは学生にとって大きな安心です。専攻科の学生の一人が取り組んでいる、着物制作の染色を取材しました。着物を織るのに必要な絹糸を染めるのに、学生は糸の準備から、その扱い、試色、染色、仕上げまで、先生からマンツーマンで指導を受けます。

この動画は「精練」の一場面です。天然繊維に付着した汚れなどを取り除くための作業で、生糸の場合は表面を覆うセリシンという糊状の成分を落として絹本来の光沢と質感を出すのが目的。この日は、経糸用の生糸を40〜50分ほどかけて精練しました。時間をかけて、ゆっくりとセリシンを落とすことが「シルク特有のしっとり感を残すコツ」と堀先生は言い、まずは一連の動作をやって見せます。先生の糸を繰る動きは、なめらかで機敏。糸を絡ませないためのコツが随所にあり、動作を繰り返すうち、程よい間合いやリズム感が生まれてきます。しかし、慣れない学生にとっては難しいもの。特に繊細な絹糸は絡まりやすく、糸の扱いにも細心の注意が必要です。

◆「もうちょっと」を繰り返す

染色は、経糸、緯糸、絣糸と段階を追って進めていきます。絣糸を染色する日、学生は自ら括った千本もの絣糸を大事そうに抱えて持ってきました。学生は、糸を束にして括る作業を数週間かけてやり通し、満を持してこの日を迎えたのです。これだけの量の絣糸を染める学生は珍しく、「僕もいまだに勉強や」と堀先生は言います。先生は、染色職人として42年の土台の上に、スクールで20年以上教えている熟練者。それでも毎回、学生と同じ目線に立ち、新鮮な目で染色と向き合うところから始めています。

絣糸を括る作業は地道で時間がかかるのに対して、本番の染色は一発勝負。事前に何の染料を使い、どういう方法で染めるかなどを相談し、先媒染までを済ませた状態で、学生はこの日に臨みました。「思った色になりにくいから、天然染色は難しいで」と、先生は念を押します。この日染めるのは紫、緑と黄緑色。紫には紫根を、緑には緑葉エキスを使い、そこから黄緑色に変えるのに、試色時はカリヤスを用いたのだそう。ところが本番では緑色は出ず、初めから黄緑色になるというアクシデントが起きます。すぐさま、「藍を足そか」と機転をきかせる先生。そして染料とお湯の量を調整しながら、学生が望む色に合わせるためにアドバイスをします。

染色では染めるたびに室外に出て、外光の下で染まり具合を確認。先生も生徒も、色と向き合う表情は真剣そのもの。「どうや?」「もうちょっと」。再び染色し、何の染料をどのぐらい足したのかを記録していく。そうして何度も「もうちょっと」を繰り返す色合わせのセッションが続きます。「いい色になりました、先生!」と、学生の声のトーンが上がった瞬間、色が合ったのを確認した先生の顔もほころびました。「最後にもう一回染めとこか」と先生は言い、仕上げを経て「思った色になりました」と、学生はほっとした様子でした。「もうちょっとのあんばいが難しい。そんな時、先生のアドバイスはとても参考になるんです」

◆染色を広く、深く

堀先生の染色の授業に入り、その教える姿から「大切な何か」を探っていった今回のシリーズ。実習ではデータ見本を持つ必要性から始まり、ぴったりの色合わせが出発点になるという勘染め、糸を乱さないための基本動作や、糸との向き合い方など、染色を広く、深く学べるスクールの側面を紹介してきました。

先生を慕い、アドバイスを求める学生は多く、先生は「僕も、(年齢的に)もうそんなに長くはいられんけど、もう少しおらなあかんな」と穏やかに話します。根本にあるのは「染色を好きになってほしい、続けてほしい」という思い。「大切な何か」とは、このシンプルさに立ち返るように思いました。そこが一切揺らぐことなく、どの実習でも学生に接する態度からにじみ出ていたからです。

次の一年も、堀先生は学生に寄り添って歩み続けます。

〈取材が終わって—堀先生のつぶやき〉

2021年4月の初回から半年以上にわたり、スクールのスタッフによる密着取材を受けてきました。主旨は、授業内容そのものよりも私の「教えている姿」ということ。自身ではどうすることもできないテーマで、まさにありのままを取材してもらう「まな板のコイ」の心境でした。記事には、授業で私が意識していない言葉や動作、生徒とのやりとり等が汲み取られていて、掲載のたびに気恥ずかしさもありました。

前年度に受けたロングインタビュー「染がたり」から、今回のシリーズの取材を通じ、私自身も改めて今までの長い染色人生を振り返ることができました。80を超えた今になって、このような機会にめぐり会えて感謝です。インターネットを通して国内外から、このシリーズ記事をお読みくださった皆さん、ありがとうございました。来年度は、取材のプレッシャーから解放されます(笑)