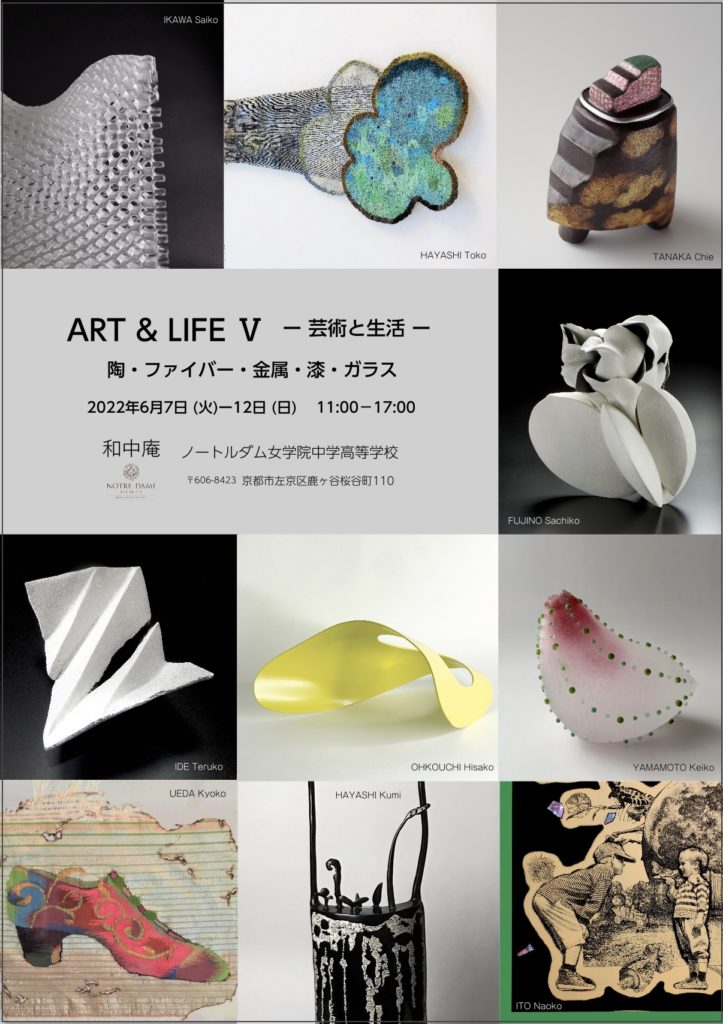

当スクール講師、林塔子先生の展覧会です。

「ART & LIFE Ⅴ 」-芸術と生活-

井出照子(陶)・藤野さち子(陶)・林玖瞠(漆)・伊藤尚子(漆)・大河内久子(金属)・田中千絵(金属)・山本佳子(ガラス)・井川彩子(ガラス)・上田恭子(ファイバー)・ 林塔子(ファイバー)

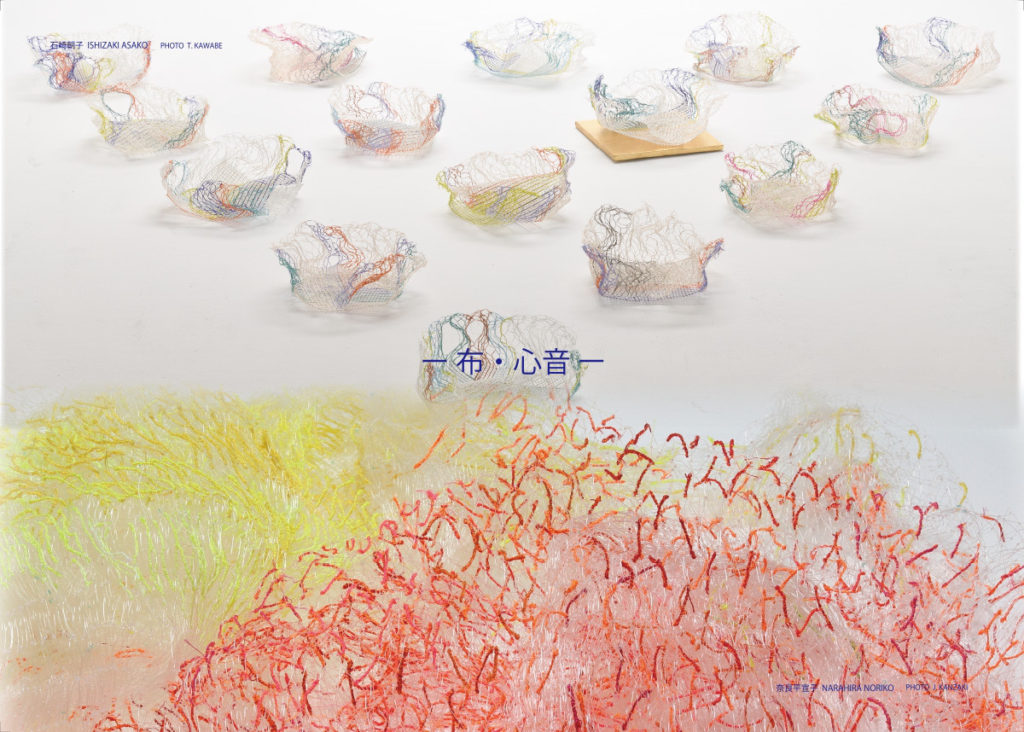

2005年まで当スクールディレクターを務めた石崎先生の展覧会です。

石崎朝子 奈良平宣子 二人展

-布・心音-

2022年6月4日(土)〜12日(日)*6日(月)は休廊

Gallery Daimon

11:00-18:00(最終日は17:00まで)

”布に命の鼓動を与えたい

日常生活にある様々なテキスタイルが

目に見えぬエネルギーを形にしている

風を孕むカーテン 漁群を追う漁網 人体を包んでいたシーツ”

専門コース本科「スピニング」授業リポートの後半です。授業では、糸紡ぎの実習と並行して行われた説明を通して、一本の糸の成り立ちから見える世界の奥行きを知っていきました。後半は説明の一部を紹介します。

羊毛が糸になる仕組みを学び「糸を見る目をクリアに」スピニング1(前半)

◆生き物だからこそ自然に生み出せる特性

説明の内容は、糸の元になる繊維の全体像から、羊の種類、工場生産の紡績糸まで話は多岐に渡りました。化学繊維(人造繊維)と天然繊維の説明ではサンプルを触りながら、どこで、どんな原料で作られ、どうやって糸になって、どんな用途に使われるかを知っていきます。その幅広さが見えてくると、繊維がじつに様々な場面で生活に浸透していると気がつきます。とりわけ羊毛の世界は奥深く、羊がどこで、どんなふうに育ってきたのかから、種類の豊富さ、人の移動に従って羊が広がっていった歴史の話にも。その視点は現代にも通じ、生活の中で出会う織物が何でできているのか、世の中が回っていないと原料が入ってこない現状にまで話が及びました。

羊毛が紡ぎやすい理由の説明では、話は細胞レベルに。人の髪の毛はサラサラなのに対して、羊毛が縮れているのは、毛根から生えるときに種類の異なる二種の細胞からつくり出され、それが交互にはり合わされたような構造で、クリンプという縮れになるそう。さらに表皮がうろこ状で繊維同士が絡みやすく、糸にしやすいそうです。そんな羊毛の性質は「生き物だからこそ自然に生み出せる天然繊維の特性。化学繊維は人間が作り出したもので生活の細部にまで浸透している。両方の特性を知った上で、繊維を大事にしてもらいたいです」と中嶋講師は伝えました。

◆織りの総合力を身につける

専門コース本科では、これから綴織や絣、組織の実習や、デザイン演習など様々な織りのものづくりを経験していきます。今回の実習で、まずは糸の成り立ちから学んだのも、織りの総合力を身につけるための基盤となります。中嶋講師は言います。「織物が他の工芸と違う点は『風合い』があること。それは繊維を使った加工の特徴です。天然繊維の場合は素材の原料が異なると、触った感じが違います。それを下支えしているのが糸。織物をつくる時には、糸選びから風合いを大事にしてください」。そして、こう言い添えました。「これから糸との出会いを楽しみに」

糸づくりの実習を経て、秋にはホームスパンとファンシーヤーンの授業へと続きます。

おわり

中嶋芳子先生インタビュー「一本の糸から」(2020年10月)

専門コース本科では、4月に「スピニング」の授業が行われました。羊毛が糸になる仕組みを手紡ぎの実習を通して学び、糸を見る目が育まれた5日間。授業リポートを2回に分けてお届けします。前半は実習の一部を紹介します。

◆ものづくりは変容のプロセス

授業では洗毛から、糸の紡ぎ方、撚り合わせ、仕上げまでの実習を通して、糸ができるまでの道のりをたどります。「ものをつくるって、変容のプロセスやと思うの」。そう話すのは、この授業を担当している中嶋芳子講師。スクールで約40年、ホームスパン一筋で教えている先生です。

実習は、まず原毛を洗う作業からスタート。刈り取られた状態の羊の毛は脂っぽく、その質感を知るところから学びは始まっています。洗い方にも加減があり、「洗いすぎると繊維が絡んでフェルト化して(縮んで)しまう。だからといって手早くやり過ぎると脂が残ったままになる」と。その結果は後に毛のほぐしやすさや、ほぐしにくさとなって表れます。

洗毛が終わると次に、紡毛機を使って手紡ぎ糸をつくります。羊毛から繊維を引き出し、動車を回すタイミングと合わせて、足下の板を踏み込んで撚りをかけ、糸を巻き取っていく。「気持ちよく紡毛機が回ることが大事です」と中嶋講師は道具へのいたわりをさりげなく伝え、「紡ぎは足のリズムと手を調和させられたら、楽しくできます」とコツを教えます。それは、いざやってみると難しく、講師は「指の力を抜いて」「はい、今(糸を)引いて」と、それぞれの学生の引っかかりに沿う形で声をかけていきます。紡がれたものは撚りすぎたり、太すぎたり細すぎたりといろいろ。「最初から上手くできなくていいですよ。人と比べるものでもないしね」とプレッシャーも解いていきます。

◆手の感覚で探る

学生の一人は「説明を聞いて頭ではわかった気になっても、いざやってみると思い通りにできない。頭で考えるより手の感覚でやった方がいいと気づいて切り替えました」とコメント。それぞれが羊毛と道具と自身のあいだをつなぐリズムを探るべく、試行錯誤は最終日まで続きました。紡ぐ素材は、繊維を並行に揃えてまっすぐ糸にしていく梳毛糸と、繊維の方向を揃えずに撚りをかける紡毛糸。それを単糸と双糸、三子糸の撚り合わせにして、紡いだ糸の番手を計算し、最終的には6種類の綛に仕上げました。

そうして羊毛から糸ができるまでの変容を見るうち、糸を見る目が次第にクリアになっていきます。実習を終えて、学生からはこんな感想が上がりました。「ウール糸は毛糸玉の状態でしか見たことがなかったです。初めて原毛に触れて、これだけ汚れているのかと知るところからでした。一つひとつ工程の間を飛ばさないでやらないと、ここまでできないのかと思い知り、一連の流れを体感して理解度が上がりました」「糸をつくるのは時間がかかる作業。習得の道のりは長い」

後半(説明)へつづく。

専門コース本科では、4月にディッシュクロスを制作しました。入学してすぐの基礎織りの実習では、サンプル織りを経験。それに続く今回は、4枚綜絖でできる様々な組織に取り組みました。この課題ではディッシュクロスという「使えるもの」を作るので、人にプレゼントしたり、自分で使ったりできるのが嬉しい。きれいに織ろうとモチベーションも上がります。

この実習は織りの復習を兼ねていて、糸繰り、整経、粗筬通し、機がけなどの準備から、織り上げるところまで基礎織りで教わった一連の流れを思い出しながら、できるだけ自力で進めます。そしてサンプルやドラフト図の中から、織ってみたいものをいくつか選んで、綜絖の通し順とタイアップ、踏み順を変えて、バリエーションのある組織を織っていく。そんなドラフト図を読むトレーニングでもあります。

複雑な踏み順の場合は、初めは体の動きもぎこちなくなりがち。そこからリズムよく、かつ踏み順を間違えないように、頭も体もフル稼働させて織るペースをつかんでいきます。間違いに気づいたらやり直し、また進む。そうして学生たちは織り機と仲良くなろうと試行錯誤しながら、イメージどおりにパターンが表れる面白さを知った様子。同じワッフル織りでも、密度の違いで柔らかくなったり硬くなったりする手触りの変化にも気づきます。最後は織り上がった布にミシンをかけて完成。それぞれ異なるデザインの4-5枚のディッシュクロスができました!

本科生は入学して1カ月が経ったばかり。今は織りに慣れるべく精一杯でも、何かが少しずつ変化している様子です。実習を終えて、基礎織りの時より「ミスが減った」「集中力が増した」、「手の癖を知って、自分がどこでミスしやすいかが分かった」「打ち込み加減など、次の課題が見つかった」と話していました。それに「手を動かして織りに没頭することで、以前よりも心穏やかになれている」という自身の変化もあるようです。表情明るく、新たなものづくりの日々が始まっています。

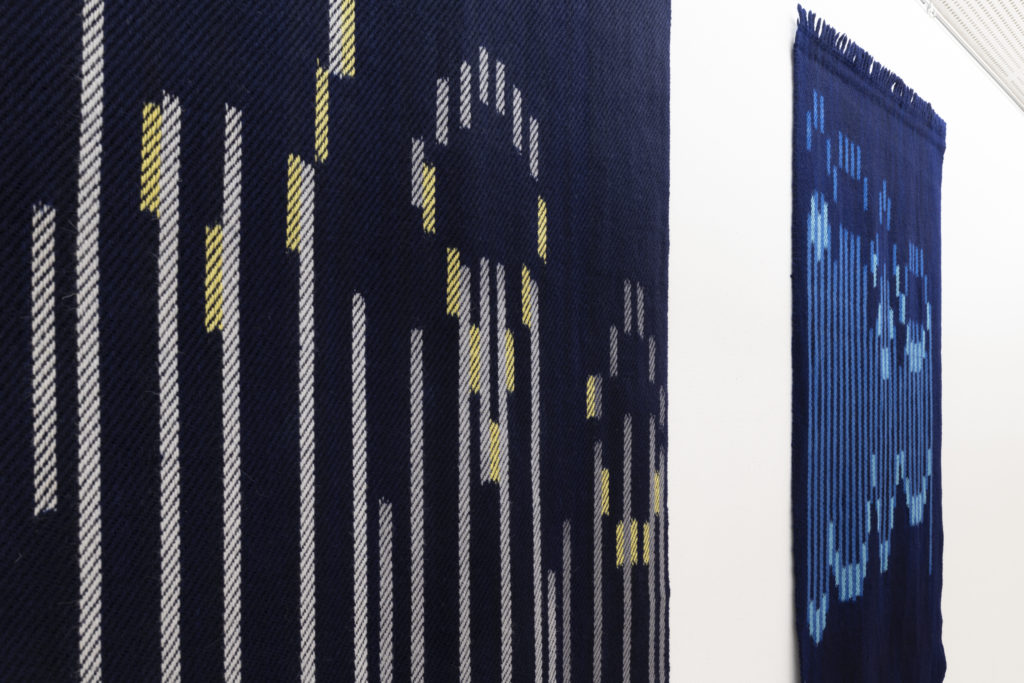

修了展で好評だった綴織タペストリー2作品が、日本新工芸家連盟主催特別企画「第5回学生選抜展」に出品され、5月に東京、6月に京都をめぐります。

この綴織タペストリー制作は、例年専門コース1年目の学生がグループで取り組むプロジェクトです。飾る場所に合わせてテーマを決めてデザインし、大きなサイズで織り上げます。制作にあたっては(株)川島織物セルコンの各現場の専門家による講義を受けて技術を学び、スクール講師のアドバイスのもとで学生ならではの発想力を生かして織り表現を追求しています。

今回の出品作品は「こえ」と「おかえり」というタイトルの2作で、(株)川島織物セルコン本社内と、スクールの寮の玄関への展示を想定して制作しています。「こえ」は、併設の川島織物文化館から本社本館に入るスペースを、静けさから賑わいへ切り替わる場所として捉え、声と時間の抽象的なデザインに落とし込んだ一作。「おかえり」は、窓のユニークさや光のニュアンスに注力し、学生自身が普段校舎を使っている実感をもとに温もりを大切にした作品です。

この2作品は秋になると、それぞれの場所に納品される予定です。3月の修了展を経て初夏の選抜展へ、いわば旅をしているタペストリー。旅路は続きます。お近くの方、どうぞお運びください。

第5回「学生選抜展」は第44回「日本新工芸展」の巡回展に伴って全国三都市で開かれ、タペストリー2点はそのうち東京と京都で展示予定です。

また、2020年専攻科修了生の陳 湘璇さんの作品「Permanent」が、同じく第44回「日本新工芸展」に入選しました。併せてご覧ください。

東京本展:5月18日(水)〜29日(日)国立新美術館

近畿展:6月28日(火)〜7月3日(日)京都市京セラ美術館

日本新工芸家連盟

この春、専門コース本科を修了した德本治子さんは、以前イギリスに留学していました。しかし、新型コロナの影響により中断を余儀なくされました。帰国中に川島テキスタイルスクール(KTS)のワークショップを受講したのを機に、専門コースに入学したのが2021年のこと。「集中して学ぶ」と決め、本科で一年間みっちりと取り組んだ先に視界が開けた德本さんに、今の思いを語ってもらいました。

◆ 家にいる時間が長かった。だから光に目が向いた

−−德本さんが初めてKTSに来たのは、2021年2月に開催された染色ワークショップでした。いつまたイギリスに戻れるかわからなくて困っていた中で、専門コース入学を決めました。

あの時、身動きが取れなくて迷っている最中で、半泣きみたいな状態でした。スタッフの方に話しかけていただいて、それがなかったら今ごろ自分はどこにいただろうって思います。学校を見学させてもらったり、修了展で留学生の絣の作品を見て面白そうと思ったり、ワークショップ時に堀先生に「染色するなら織りをやった方がいい」と言われたのも思い出して、駆け込みで入学願書を出しました。私の場合、最初から織りと決めていたわけじゃなくて、テキスタイルを学びたいと思っていました。やっていくうちに織りが面白くなって、一年後の修了展で自分がこんな(高さ2メートル以上の)大きな作品を作れるようになるとは思わなかったです。

−−どうして、作品の着想がスクールのアトリエだったのでしょう?

建物内の光はずっと気になっていました。特にKTSのアトリエって建築としてもきれい。窓が多くてガラスが大きくて、外から入ってくる光をいつも感じていました。部屋の中で幸せを感じるのって日光を浴びたり、光がきれいに入ってきたりする瞬間。特に家にいる時間が長かったので、内に希望を見つけられるものがいいなと思って、光をモチーフにしました。

−−学校生活はどうでしたか?

すごく集中できました。特に東京の大学生活は、都会のいつも車が走っているような環境でしたが、ここは自然に囲まれてせかせかしない。疲れたら散歩できるし、夜も静かで心地いい。修了展に向けた最後の一カ月は、夜アトリエが閉まるぎりぎりまで織って、さっとお風呂に入ってすぐ寝る、また朝が来るみたいな毎日で(笑)、寮に入ってよかったです。

◆学位より技術を学びたい

−−德本さんは当初、テキスタイルを学ぶのに海外の大学院進学を希望していましたが、方向を変えました。KTSで学ぶ中で学位にはこだわらなくなったのでしょうか? その変化について聞かせてください。

技術を学びたい方向に変わったので、大学院ではないのかなと思ったんです。本科に入って綴れや絣、組織などを学ぶ中で、織りは技術が必要だと実感しました。技術を少しずつ積み重ねて、ステップアップしていくのが面白くて。やっぱり海外で学びたい気持ちは変わらないので、スウェーデンのテキスタイル学校に出願する予定です。そこはKTSに似た環境と教えてもらったので、引き続き技術を習得したい。やっぱり数をこなして技術を上げていかないと作りたいものを作れないし、そこを強めてから社会に出たいと思っています。

−−本科生は皆、仲が良さそうに見えました。それはコロナ下で共に過ごしてきた影響もあるのでしょうか。オンラインではなく、生の空間で学んだことが大きかったですか。

そうですね。人と会う回数がめちゃくちゃ減った分、学校ではクラスメイトと積極的に話しましたね。少人数制で話しやすかったのもあります。グループ制作でもかなり話しました。そうしないと一緒に作れないので。言葉のすり合わせも必要で、例えば「落ち着く」でも互いに受け取り方が違う。それで普段からよくコミュニケーションを取るようにしていました。「話してみる」ができるようになったは、私がこの一年で変われたところです。ちょっとの勇気なんですけど、それができると人間関係や自分の今後に影響が出るのかなと思います。

◆ 手を動かして、再びつくる・生きることに希望が持てた

−−KTSで学んだ手応えは?

初めに基礎をしっかりと教えてもらえたのはすごく助かりました。KTSでは技術を積み上げていけるので。特に織りは一つひとつの過程をきちんとやらないと後々に響くとわかったし、全体を通して丁寧な仕事を学びました。大学の時は自由すぎて、私の場合は逆に何をしたいのかが定まらなかったのですが、この学校に来て、制約の中のものづくりが向いていると自分を知れた。織りの計画性が好きで、教わった技法の面白いところを生かしてデザインする。そこにスッと入れて集中できたのがよかったです。

周りの人に助けてもらいながらヨタヨタと立ち上がり、気がつけばちゃんと目標ができて、自分が納得できる作品をつくって一年を修了できた。コロナ下だから残念なこともありましたけど、いいこともあったなって今は思えます。

−−これからの織りとの関わりについて、今の気持ちを教えてください。

やっぱり織りに関わる仕事がしたいです。そうやって、ちゃんと欲が出てきてくれたのがよかったなって思います。コロナ下の影響で、一時は何もしたくないという状態まで落ち込んでいたので。入学当初は手を動かすのも慣れず、戸惑いもありました。そこから次第に自分なりの織りの面白さを見つけられて、もっといいもの作りたいという気持ちが生まれたんです。それは私にとって、再びつくること、生きることに対して希望を持てた瞬間。手を動かすことから始めたのがよかったのかもしれないです。

一年が経ち、また春が来て、気持ちの切り替えができました。自分にとっては必要な時間だったのかな。ここまで来られて本当によかったです。今、世界の情勢が不安定で渡航すらも難しくなってきているんですけど、それでも進んでいきたい。世界に対し、美しいものをつくることが私たちにできる抵抗の一つだと思うから。これからも織りの豊かさ、ものづくりの尊さ、何よりも楽しさを忘れずに、織りと向き合っていきます。

>>2021年10月に掲載した、「在学生の声(専門コース本科)」の記事です。

在校生の声1(2021年度・専門コース本科)「過程の面白さに気づいて」德本治子