熟練の染色の専門家でスクールの専任講師である堀勝先生のインタビューの第二回です。染めを教える上で大事にしてきたこと、学生から染色の魔術師と呼ばれたエピソードなどについてお話を聞きました。聞き手は、近藤裕八講師です。

◆家で自分で染められるように

——普段、先生と接していると、染色に対する探究心を感じます。

私はただ、今までの経験を伝えているだけ。特に手織りの糸染めの作業の基本は、今も昔も変わらない。ただ、ねじり染や、ぼかし染、ぶっかけ染などの特殊な染め方を考えています。

——年齢を重ねていくと頑固になりがちと言いますか、僕たちや若い世代の意見を聞き入れにくくなる部分があるのかなと思うのですが、堀先生は柔軟に受け入れて、こうしようと提案してくださいます。

楽しく染色に取り組んでほしいからな。染色に失敗はつきもの。色が合わなかったら染替えしたらいいし、配色を替えてもいい。むら染になっても織物になったらかえって面白い場合もある。染色は頑固になるような仕事ではないで。たかが染色されど染色。ただ、糸だけは丁寧に扱ってほしい。糸さえ弱らず乱れてなかったら何とでもなるから。

——今、染色が面白いと思うことはありますか?

自分が染めるよりも、私が教えた人が、色合わせが上手になるのを見るのが好きやな。

——スクールで教える上で大切にしてきたことは?

習った人が、家にある設備で、自分で染められるようになることを心がけて教えています。ただ染めるだけとは違って、染める前にもいろいろな工程があるから、その一つひとつのコツを教えてあげようと思って実践している。糸のひねり方、綛の置き方、脱水機にかける時の糸の置き方など、糸の扱い方一つにも、それぞれ細かなコツがいろいろあるんです。

——授業中は作業に必死で、すぐにピンとこないこともありますが、僕も学生の時に、先生の指導内容をノートに記して後で読み返していました。一人でやる時に、その細かな一つひとつが大切だなと実感します。

在学中は、私も手助けするから一緒に染められるけど、卒業後、本人が自分で染められるようになってほしいから。染めること以上に、前後の作業工程のアドバイスも私の大きな仕事。これは、私だから教えられることと思っています。

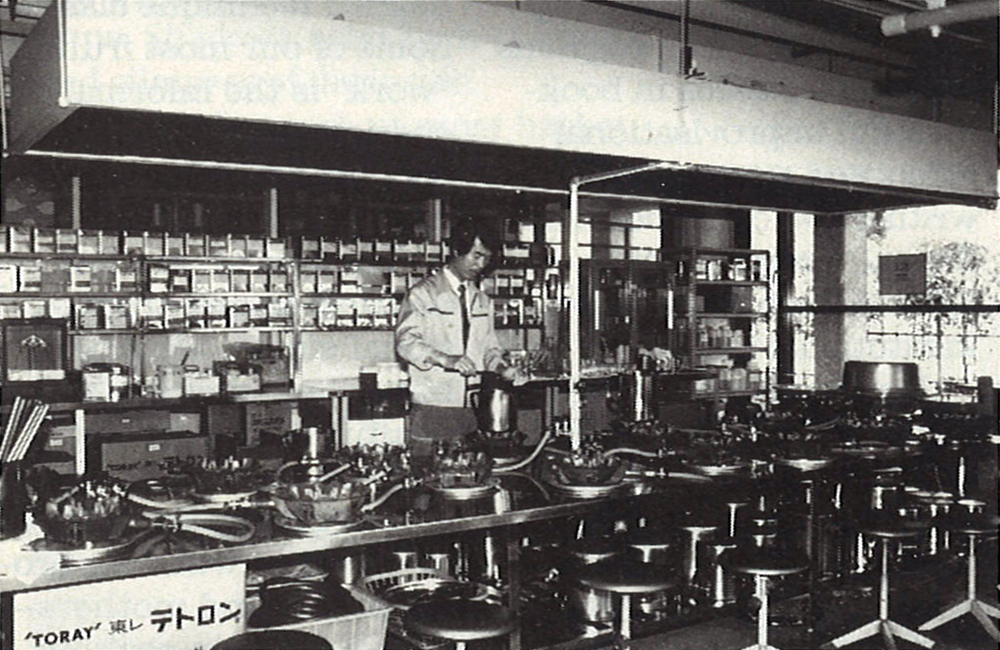

もう一つ、データ見本を持つことが必要。これから本格的に染めをする人は、まずはデータ見本を作成してほしい。それは、ここの学生だけではなく、織物をする人に広がっていってほしいな。

◆データ見本作成はスクールの財産

——データの整備。

私がスクールに配属になった時は勘染め*しかなかったから、第一にデータを整備したんです。基本染法を教えるのも大事ですが、自分で染められるようになるためには、まずデータ見本を持つことが必要。化学染色では染料を配合しないと思った色が出ません。天然染色で色合わせは不要で、基本染法さえ覚えたら色がそれなりに出るから、初めて染める人は草木で染める人が多い。ただ草木は発色の限度があるから、データ作成を兼ねて化学染色の受講を希望する人も多いです。

*勘染め:データがなくても、自分の勘で染料(黄・赤・青の3原色)を入れて、色を合わせていく技術。

——スクールの染色データは、堀先生が来られてから築かれたのですね。

データ作成講座はスクールの財産です。一般の人は自分で作ったデータ見本を持つことから始めてほしい。ただ、データを持つだけではまだ不十分。色は無制限にあるから、自分の染めたい色が見本にない時はデータ修正が必要になる。データをどう動かしていけばいいかわからない時に、勘染めの技術が必要になってくる。そこでスクールでは、データ作成と勘染めをセットにして習ってほしいと言っています。今、スクールには糸種毎に120〜130色位のデータがあります。

——先生は学生の間で、染色の魔術師と言われていたそうですね。

授業中、糸をグリーン系に染めたかった学生が、誤ってピンク色に染めてしまい、また新しい糸を使って染めようとしていたことがありました。そこで、新しい糸を使わずに、そのピンクの上から勘で染料を加えて、一瞬にして本人が望むグリーン系の色に変えたところ、それを見た学生たちから「先生、魔術師みたいやな」と言われたこともあったな。

——ワークショップでも、染めの実習を時間内で目一杯されています。その理由は?

ワークショップは、その目的だけで参加してもらっているから、皆、集中力があるし、遠方から参加してくれる人も多いので、できるだけ多くの成果を持って帰ってほしいという思いもあるな。限られた時間内で作業の段取りを考えるのも勉強になるし、その方が終えた後の充実感が大きいと思う。それは参加者本人が、学びたいという強い気持ちで来てくれるからできること。専門コースは年間を通しての授業やからあまり詰め込み過ぎずに、留学生は習慣が違うからきっちり休憩時間が必要やけどな。

——教えることは、先生にとって第二のキャリア。

第二のキャリア築こうと思って来たわけではないで。この年齢(81歳)になるまで働くとは思ってなかったから(笑)。ありがたいこっちゃと思ってるんやで。この染色の仕事をやっていてよかったという思いは、事あるごとに浮かんでくるな。入社当時は染色が嫌だったのを辛抱した結果、今に至るから、あの時辞めなくてよかったなという思いでいます。

第三回(最終回)へつづく(2020年9月29日更新予定)