8月1日から11日まで、夏休みを利用して沖縄へ染織を訪ねる一人旅に出かけました。

伝統の染織に興味があり、現在も数多くの染織が残る沖縄で見聞を広げるのが目的でした。また、自分は将来 手仕事の織りに携わっていきたいと思っているけれども、染織を仕事としてやっていけるのか不安がありました。 沖縄ではどのようにされているのか、それも知りたいと思っていました。

結論としては、仕事として染織をやっていくのは、一個人としては大変難しいことですが、手仕事を続けていく ことは、これからの日本にとって非常に価値がある、ということを感じました。

8月1日(月) 関西空港→石垣島へ 移動日

那覇へ向かう飛行機の中、隣席の沖縄出身の年配の女性と知り合いました。私が 染織の勉強に来たというと、「知り合いが染織に関係してたと思うから、本島にきたら私に電話してみて。」 と電話番号を教えてくれました。早速沖縄の人情に触れた思いでした。

8月2日(火) 石垣島「からん工房」「みね屋工房」へ

今回の旅はバスの旅。「沖縄は車借りないと大変だよ〜。」という先達の言葉を早くも実感しながら少ない本数のバスと タクシーで、川平の「からん工房」へ向かいました。

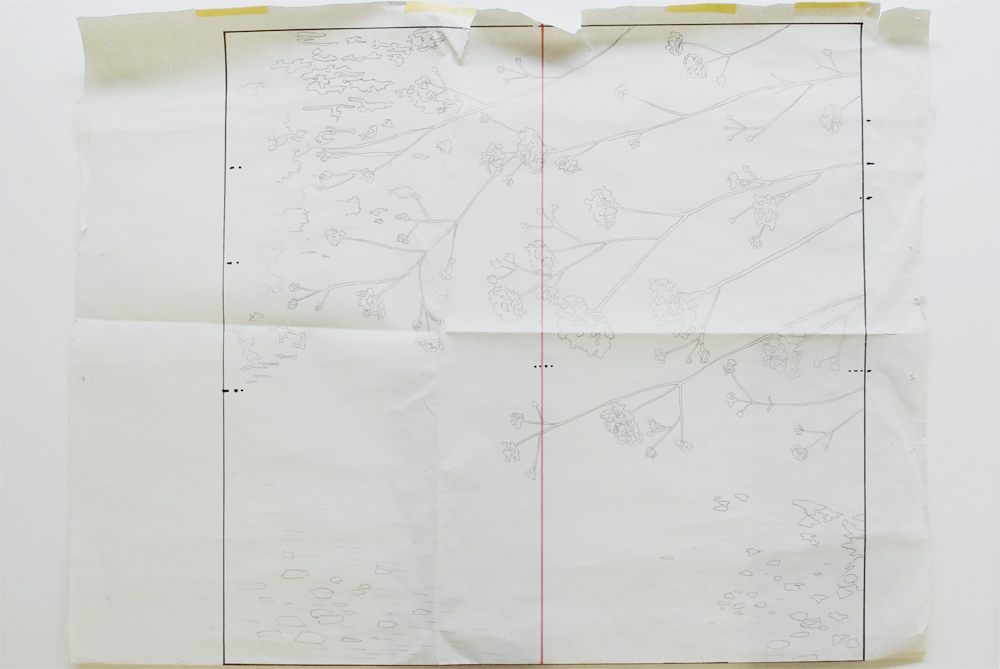

「からん工房」は、グラスボートが行き交う美しい川平湾を臨む高台にあり、深石美穂さんが主宰です。ここだけの織りである「川平織」は、工房周囲に自生する植物で染めた絹を、絣と花織り(浮き織り)などの技法で織った織物です。

絣が一番時間がかかるということでしたが、染めたからといっても気が抜けないものでした。緯糸の色を5〜6種類も変えながら花織りを入れ、さらに深石さんは絽織りも入れるのです。熟練の手技! 深石さんは、5月に京都の大丸で行われた染織展にも出品されていたということで、そのときの作品写真を見て私は、展覧会を見逃したことをとても後悔しました。染織展の表紙も飾ったその着物は、輝く薄紅色と薄紫色で、絽織りと花織りの市松がかわいらしい、美しくて心おどる作品でした。

「からん工房」から石垣市内への帰り道、「みね屋工房」というミンサー織りの店に立ち寄りました。 ミンサーとは「綿」「帯」という意味で、竹富の五つと四つの四角「いつ(五)の世(四)までも」という柄がよく知られている木綿の帯です。ふつうは絣ですが、「みね屋工房」では花織りで柄を表していました。

入り口には沖縄ならではの染料用植物、 「福木(ふくぎ)」や「紅露(くーる)」が展示してありました。ここで私は携帯電話のストラップを作る体験をしました。平織りに花織り用の 糸綜こう(花綜こう)を使った織りを入れていきます。ほんの少ししか織りませんでしたが、模様の浮き出る仕組みを少し理解できました。

その後、同じ体験をしていた一人旅の女性にさそわれ、石垣島を一周しました。写真は沖縄の長命草という野菜とゴーヤを使ったランチです。長命草は、かいだことのない良いにおいの草でした。

8月3日(水)〜7日(日) 竹富島「竹富民芸館」へ

翌朝、近づいている台風9号を心配しつつも、竹富島へフェリーで向かいました。司馬遼太郎も泊まったという高那旅館 (私はユースホステル利用)を拠点にし、「竹富民芸館」を訪ねました。

「竹富民芸館」は、竹富町織物事業協同組合もかねており、組合員のみなさんがそれぞれに来て織物を織っているそうです。私が行ったときは、理事長のご家族が暖かく迎えてくださいました。お父さん、お母さんが毎日民芸館を運営し、京都で織物を勉強された娘さん、そのお子さんたちまでもが織物をしていました。子供たちは夏休みの宿題だったようですが、いつもお母さんやおじいさんおばあさんの織りを見ているせいか、職人のような音で織っていて感心しました。

竹富島では芭蕉布、麻布、グンボウ(経が木綿で緯が苧麻の交織)、ミンサー、上布などを作っています。麻布や芭蕉布は、植物から糸を作るところからされていて、詳しくお話を聞くうちに、大変さがよくわかってきました。苧麻や芭蕉、絹は昔から家庭でつくられていたようです。本土とは逆に木綿はとれず、昔は高級品だったそうで、島の蒐集館にあった偉い人の服も木綿でした。庶民は絹のふんどしなどをしていたそうで、おもしろいなと思いました。

私が行った時、台風が本島を直撃していてなかなか動かず、西表島に行くことをあきらめました。石垣島で台風がすぎるのを待っても良かったのですが、都会よりも何もない竹富島が楽しくなったので竹富島で台風をやりすごすことにしました。

台風の間、苧麻から繊維をとって糸を紡ぐやり方を教えていただきました。まず苧麻(竹富では「ぶー」と言っていました)を刈り取り、葉を上からしごいてぽきぽき取ってしまいます。

次にくきを折って皮を裂き、親指を入れて外の皮をはぎます。この皮を使います。

皮はしばらく水につけます。その間に固いススキのようなクロツグの葉を利き手の親指に巻き、ステンレスの板を用意します。皮の外側を上に向けてステンレス板の上におき、折り曲げると良い音がして固いところが折れます。そうしたら力を入れずにすーっとなぞるだけでいらないところが浮いてとれていきます。いらないところが取れたらもう一度クロツグを巻いた親指とステンレス板で繊維をはさんで引くと、ぬるぬるの不純物が取れて、完成。うまく行けば真っ白な繊維がとれます。できた繊維はいつでも根の方と上の方をそろえておくのが大事なようで、糸つむぎのときにもいつもそろえておいてありました。

教えてくれた方がやると、おもしろいようにできていく繊維も、私がやると全然いい音がしないし、いらないところがきれいに取れません。練習すると少しはうまくなったような気がしました。

できた繊維をもらって、宿で借りた簡易機で小さい物を織ってみました。

宿でも親切にしてもらい、とてもそっくりな実芭蕉(バナナ)と糸芭蕉の違いを教えてもらいました。葉の付け根の色と、茎の太さが違うそうです。太さはよくわからなかったけど、付け根の色は、バナナはピンクで糸芭蕉は緑色でした。

「竹富民芸館」には毎日通っていろいろ教えていただきました。繊維を一本の糸にする方法は、経と緯の糸で違っていました。経糸はでこぼこが少なくなるように、高度なつなぎ方をします。糸をつなげたら糸車でよりをかけます。つなぎ方が下手だと、よりをかけているときにすぐとれてしまったりして大変です。よりをかけすぎても糸が切れるので、これも難しい作業でした。着尺を作るほどの糸を作るまでにとほうもない手間がかかっているのが分かり、このような織物で採算をとろうとするのは無茶だなと思いました。昔は自分たちの家族のために、心を込めて作っていたのでしょう。

竹富島ではこの他にもたくさんのことを教わりました。宿でも神戸から来られたご家族と一緒に夜釣りに連れて行ってもらったり(サメが釣れました!)いろいろな体験をさせてもらい、帰る頃にはここに住みたくなるくらいでした。都会のような楽しみは何もないけれど、人との交流が深まるにつれて楽しみも増えていきました。

8月7日(日)〜11日(水)本島

本島1日目は移動日で、竹富島のまだ行ってなかった星砂の浜や、貝殻のアクセサリーの店(泊まりの人なら、夜光貝細工ができたそうです。もっと早く知っていたら•••残念!)などに行った後、夜に本島へ飛行機で移動しました。泊まったゲストハウスでバスを調べると、知念花織りのところは名護に向かうには通りにくい、浦添織りと読谷に寄ってから名護に行くことにしました。

このときのゲストハウスは思い出深いです。千円と安くてオーナーのおばさんも親切でしたが、洗面所とシャワーが地続きで、間にカーテンもないので、置いていた着替えがぬれてしまいました!自分が水をかけたのか、前の人の時から水がたまっていたのかわかりませんが、あのシャワーだけはもうこりごりです。

次の日は朝早くからバスターミナルに向かいました。ゲストハウスを出るときに朝ご飯を食べていたおじさんに、小さいマンゴーをもらいました。普通の四分の一サイズですが、完熟しているそうです。非常食になりました。

バスでまずは浦添です。浦添では絹から織物を作ることを近年始めたそうで、市を挙げてがんばっているそうなのです。が、20分ほどバスに乗り、降りたものの工房に電話がつながらない。悩んだ末に浦添市役所に電話してきくと、なんと月曜は休みとのこと。事前にインターネットで調べてはいたのですが、違うところを見ていたようでした。もうやっていない工房なら削除してほしい!と今更言っても仕方がないことです。またバスに乗り、読谷へ向かいました。

読谷

読谷では花織りが有名です。バスを降りて、そこから少し距離があるようなのでタクシーに乗りました。伝統工芸センターでは着物や帯、ティサージ(手巾)などの製品が展示してありました。やはり絹が、光っていて模様も細かくきれいでした。案内のお姉さんはあまり細かいことはご存知ないようでしたが、聞いたところによると難しいのはデザインであるとのこと。やはり計画が一番大事で、大変なのだと分かりました。

センターでは作っているところは見られなかったので残念でした。近くにある座喜味城跡は世界遺産で、その隣にある歴史博物館には古い織物もあるとのことだったので、歩いて向かいました。

坂道を、大きな荷物を持って歩きました。台風がすぎてからはとても良い天気で暑かったです。坂を登りきり、もうすぐ着くかな?というところで、最初に乗ったタクシーが通りかかりました。笑顔で「乗れ」と言うので、(バス停に戻るんじゃないけど、私、山を登っているところだから分かってるよね?そして、無料ですか?)と思いながら乗りました。案の定、親切なタクシーの運転手さんは、私がバス停に戻ろうとしていたと勘違いされていたようでした。結局城跡までほんの少し乗って、お金はとられました。さらに、歴史博物館は定休日!!月曜休みにたたられた一日です。がっかりしながら、城跡だけは見ました。落胆が少し癒えるくらい、とても美しい景色や石垣の遺跡でした。

タクシーに無駄に乗ってしまったので、バス停までは歩くことにしました。坂を下っていくと、現在地の案内板が。そしてそこに「読谷山花織り工房」の文字を発見。だめもとで行ってみました。ここかな?と思うところがあり、私を家出人と間違えた工事現場のお兄さんたちに確認すると、確かにそうで、「入って聞いてみたら見学させてくれるんじゃないの?」と言うので、突撃取材を試みました。

中にはおばさんが一人だけ。「本当は許可がいるんだよ。」といいながら、他に誰もいなかったので、見学させてくださいました。

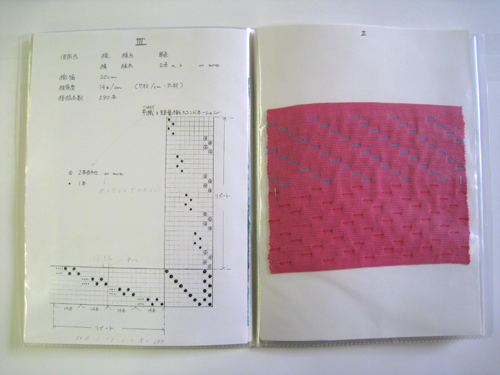

花織りの綜こうは、石垣島と違って、経糸を足先で下向きにひっぱるひもがつけられていました。多い物では10本も!順番は頭で覚えているそうです。おばさんは模様を間違えたと言って織りを戻しているところでしたが、織るよりもさらに大変な作業のようでした。

喜如嘉

バスで1時間半ぐらいで名護に着きました。午後は喜如嘉の芭蕉布会館に行くことにし、電話してみると、この日は午後から台風の片付け作業で工房はお休みとのことでした。とことんついてない…と思いながらもそこ以外の目的地は月曜休み(また!)だったので仕方なく、お店だけでも行ってみることにしました。

もらったマンゴーを昼ご飯にし、またバスに乗りました。海岸沿いを1時間半で、静かな集落につきました。竹富で教えてもらった糸芭蕉がたくさん植えられていました。

芭蕉布会館は小さな建物で、受付の方が芭蕉の糸を作る作業をしておられました。声をかけられて、ビデオを見せてもらいました。

短いビデオと長いビデオがあって、長い方を見ました。あこがれの平良敏子さん主演です。芭蕉布は想像以上にたくさんの、気が遠くなるほど大変な作業工程がありました。最初は繊維をとることから始まりますが、一人ではできません。一反分の着尺に200本の芭蕉が必要です。芭蕉の茎は層になっていて、着尺に使う柔らかい繊維は、一番内側です。その繊維を固さごとに精製し、染色し、織り上げて、さらに洗濯や布引きをします。私だったら途中で根をあげてしまいそうな大変な作業でした。ふんぱつして一反買って帰ろうかな〜と思っていたのがお笑いぐさで、一反最低300万円!それ以下は偽物らしいです。しかしその理由がよく分かるビデオでした。

ビデオを見た後、別のお客さんとともにいろいろ話を聞いていると、そこへ芭蕉畑から戻られた平良敏子さんが!!あいさつしかできませんでしたが、大感激でした。ここへはまた行って、次はぜひ工房を見学したいと思いました。

名護への帰りは、そこにいた福岡からのお客さんのレンタカーに乗せてもらえ、とってもラッキーでした。

この日はビジネスホテルに泊まりました。大浴場やアイスクリームのサービスなど、前日の宿と比べていきなりお姫様になった気分でした。夕飯はスーパーで買った沖縄のお惣菜です。スーパーは意外に楽しく、「ぐるくんの唐揚げ」「パイナップル黒糖」「じゅーしーの素」など、惹かれる物がたくさんありました。

伊豆味

次の日は朝から大荷物を持ってバスターミナルへ行き、荷物をコインロッカーに預けて、バスに乗りました。染めの工房とお店、「藍風」が目的地です。

前日にホテルのインターネットで調べたバス停に降りて、地図にあったと思われる山道を登っていきました。しかしいくら歩いてもそれらしき標識がありません。とうとう舗装道路がなくなって、細い獣道になってしまったので、電話しました。迎えにきてくれるというので、もとの道に戻る途中、唯一出会った人に聞くと、なんと道が一本違うと言います。かなり違うところを歩いてしまったようでした。迎えにきてくれた藍風の方の車でバス停まで戻って、最初に進んだ道から後ろを見てみると「藍風」の看板がありました。しかし正しい道でも歩くと30分はかかるそうです。

「藍風」はとても山奥にありましたが、建物や紅型染め(藍染めも紅型のうちの一つです。紅は色全般をさすそうです。)、陶器、喫茶店すべて趣味の良いものばかりそろったすてきなお店でした。ご主人の城間さんはもともと紅型職人で、紅型染めをする際に出た材料で陶器も作っておられるそうです。染の工房はとなりにあります。

いろいろお話を聞くうちに、喫茶店が満席になって来ましたので工房で藍を見せていただきました。琉球藍はキツネノマゴ科の植物で、蓼藍とは違い、すくもではなく泥藍から藍建てを行います。その際に泡盛や水飴を入れるのが、沖縄らしいなと思いました。私も藍をかきまぜさせてもらったら、底に砂があるような手応えでした。

最後にお店でストラップなどを買い、また車でバス停まで送っていただきました。城間さんは、途中で道ばたに生えている藍をくださいました。本土でも育つと言ってくださったのですが、私が京都に帰るまでに日数がまだあったので、枯れてしまいました。枯れるまえに葉っぱを押し葉にしておいたのですが、真っ黒な藍の色になりました。

城間さんの藍は、近くに住む伊野波盛正さんのところから買っているそうです。伊野波さんも私のあこがれの人で、伊豆味に工房があるとは知っていました。バス停に行く前に、なんと城間さんが伊野波さんの工房へ連れて行ってくださって、伊野波さんともお会いできたので、とてもうれしかったです。伊野波さんも平良さん同様かなりのお年ですが、現役でがんばっていらっしゃいます。

伊野波さんの工房についても城間さんが説明してくださいました。琉球藍は植物をプールのような大きな水槽に入れて3〜4日で近所から苦情がくるほどの悪臭がしてくるそうです。蓼藍は半年ぐらいかかるところ、琉球藍は4日で発酵するそうです。水槽では藍は浮く力が強く、浮いている植物の上を歩くことができるときいてびっくりしました。伊野波さんの泥藍は、平良敏子さんをはじめ、名だたる方たちがみんな使っているそうです。まだまだがんばっていただきたいものです。

伊野波さんの工房の隣は、連絡先がわからなくてあきらめていた真栄城興茂さんの工房で、びっくりしました。城間さんのご紹介で、少しだけ見せていただけました。真栄城さんは、親子で藍を作って藍染めをしたり、他の植物でも木綿や絹を染めをしたりして織物を織っていらっしゃる方です。私は息子さんの興和さんにお会いし、お話を聞くことができました。機にかかっていたお父さんの織物は青と黄色のきれいなグラデーションで、人間国宝、徳田八十吉の九谷焼を思い出しました。また今度は事前に連絡をして、ゆっくりと教えていただきたいと思いました。

バスまで時間がたくさんあったので、オープン喫茶でぜんざいを食べました。沖縄のかき氷で、250円から300円ですが、雪のような氷の下には、金時豆を甘く煮たものと白玉が入っているというとってもお得なおやつです。本土のかき氷もこれにしてほしいと思いました。

この日、2時間かけて那覇に戻りました。宿はゲストハウス「グレイス那覇」1500円。とてもきれいなゲストハウスで、4人部屋でしたが私しかいなくて、ちょっとさみしいけど快適でした。

首里

この日は、川島テキスタイルスクールの先輩に首里織りの案内をしてもらうことになっていました。フロントで時間まで待っていると、カザフスタンの男性2人に話しかけられました。2人は私に紅茶を入れてくれ、食べていたカザフスタンの朝食をすすめてくれました。スーパーの袋に直接入れられた粉は、粉とバターと砂糖を混ぜたものだそうです。二人は沖縄空手を有名な先生に教わりにきたということで、沖縄空手は型(かた)が難しいと言っていました。

スクールの先輩に車で拾ってもらい、まずは首里織り研究センターへ。最初の飛行機で知り合った人に紹介された人が、なんとこのセンターの偉い人だったことが分かり、びっくりしました。

「首里織り」とは、「こういうもの」と一言で言うことは難しいそうで、花織りやロートン織りなどいろいろな技法があります。琉球王朝では官服などを作っていたそうです。一番高級なのは絣と花織りの混ざった花倉織りで、首里織りを10年以上やらないと教えてもらえないそうです。

センターでいろいろお話をきいたあと、てんぶす那覇の工業体験コーナーで花織りの体験をさせていただきました。模様が浮いた、すてきな花織りコースターができました。

首里のあとは南風原の絣会館に連れて行っていただきました。車をとめ、会館の下に立つと、すごい速さで機を織る音が聞こえてきました。二階では研修生と超ベテランの方が絣を織っていました。絣は緯糸のはしに白い点があり、それで柄を合わせているそうです。地の色の杼と絣の杼を使って織っていて、ベテランの人が地の色を織る速さがすごかったです。何事もなければ1週間で一反織り上げるそうです。

近くに大城廣四郎さんの工房があるそうなので、行ってみました。工房では、左右半分ずつ柄が違う花織りなどおしゃれな織物を織っていて、思わず「これ欲しい!」と言ってしまいました。

さらにそこで聞いて、紅型の城間栄順さんの工房へも行ってみました。お向かいに玉那覇有公さんのお家もあって、びっくりしました。工房はみんないそがしく作業されていたので、あまり話しかけられる雰囲気ではありませんでしたが、見ていると、色を付ける筆とぼかすための筆を二本持ち、1〜2人で一反の布に絵付けをしているようでした。栄順さんもちらりとお見かけしました。ご高齢でしたが、お弟子さんたちがお若くて安心しました。あとでやちむん通りでここの藍型(え−がた)ハンカチを買いました。

一日のしめに、首里城近くのアカギの巨木を見にいきました。樹齢2〜300年の大木です。何本かあって、台風にも負けずに立派にたっていました。歩いている途中でおおきな巻貝が落ちているのをみました。

北部の方でも普通に道に落ちていて、人間の食べかすかと思ったけど違うようなので先輩に聞いてみました。するとなんと、沖縄のかたつむりのようなもので、よく道を歩いているそうなのです。沖縄では普通らしいのですが、とても大きいのでびっくりしました。

先輩に、那覇のおいしいお店でおろしてもらってお別れしました。そこは千葉の人がやっている「あめいろ食堂」という食堂で、おしゃれでおいしくて元気がでました。それからやちむん通りと国際通りを歩き、ピンクのドラゴンフルーツアイスを買ってゲストハウスに帰りました。

沖縄県立博物館・美術館

京都に帰る日、最後に博物館へ行くことにしました。今回の旅の資料である本に出ていた沖縄の着物が全てここにあるからです。全部が展示してあるわけではないので、主に沖縄の歴史を学びました。中でも沖縄戦の様子が一番心に残りました。なんでこんなにひどいことができるのだろうと、怒りと悲しみを感じ、涙が出ました。みんなに知ってほしいです。

見終わって一旦外に出て、沖縄の家を再現した建物を見ている途中に、「そういえば」と思い出してもう一度中に入りました。この博物館には、人間国宝の人が寄贈した着物を着てみることができる「ふれあい体験室」があるのです。そこに行くと、三線を弾いたり本を読んだりしている子供であふれる部屋の一角に着物のゾーンがありました。

週替わりでいろいろな着物が体験できるのですが、今回は宮平初子さんの花倉織りがありました。緑に輝く着物に大興奮!さっそくお手拭きで手を拭き、着せてもらいました。琉球の服装は琉装といいますが、最初、日本の着物と同じような形だと思っていました。しかし実際に着てみると、全然ちがうことがわかりました。着物の端はただ折り曲げてあるだけで、織り耳が見えています。帯はせずに、したばきの中に端を入れて着ます。男の人は同じ服に帯をするそうです。宮平さんの布は絽織りで透けていて軽く、形も布も涼しく着る工夫のある服だなあと思いました。

見本帳もたくさんあって実際にすごい人たちの織った芭蕉布や絣などに触ることができます。とても楽しい場所でした。良い思い出とおみやげを持って京都に帰りました。

今回の旅は空振りに終わったこともたくさんありましたが、それ以上にいろいろな人に助けてもらった思い出が残りました。沖縄は人と人がつながっていて、紹介してもらったりして様々な工房を見学することができ、みなさん沖縄の美しい自然の恵みを受けて物作りをしている様子が分かりました。ただ、芭蕉布や紅型など、見てきた染織ほとんどが、今偽物に困っているそうです。そういうものを売るのは沖縄の人ではなく本土の人だそうです。偽物で一時もうけても、本物がなくなってしまい、将来的には偽物も意味がなくなるでしょう。そういうことを考えて、偽物を売ることはやめてほしいと思います。

染織は、時給に換算してしまうと絶対つりあいません。しかし時間とお金を交換することに何の意味があるのだろうという考えがわきました。それよりも自然のありがたさ、手仕事の楽しさと大切さをこれからの日本人は見直していくべきではないでしょうか。自然と手仕事を忘れてしまうのは、大きな損失だと思います。沖縄の旅により、手仕事のすばらしさとこれから私がすべきことが見えてきたような気がしました。

今回の旅の資料「「沖縄染織王国へ」(與那覇一子 新潮社)「琉球布紀行」(澤地久枝 新潮社)