5月27日、藍染めによる創作を行なう新道弘之さんの工房を見学するため、私達は美山町・北村をおとずれた。

立派な北山杉をバスから眺めながら、京都の山奥深いほうへ向かっているのを感じつつ、

着いたらそこは、時間の流れがまったくちがうように思えるほどに、しずかで緑ゆたかなところだった。

美山・北村町

今回見学でお世話になった新道弘之さんは、学生の頃より藍染めに魅せられて、

長い間制作活動や研究を続けてこられた。そのなかで彼が、こつこつと収集してきたものを

展示した「ちいさな藍美術館」も工房に併設されており、わたしたちが伺ったときは、

日本の藍染め絞り、また全世界各地でつくられてきた藍染めのコレクションを見ることができた。

日本の藍染め絞り

中国の藍板締め絞り

まず、藍染めをするには藍の植物を染料化する必要があり、藍を染料として使用するには、

水と酸素を使って藍の色素そのものを抽出する方法、または葉から堆肥をつくる方法の

大きくわけて二種類がある。日本では古くから、蓼藍の葉を発酵させて堆肥をつくる方法で

藍染めが行なわれており、堆肥は「蒅(すくも)」と呼ばれる。石灰と木灰の灰汁を使い、

蒅を発酵させ、7〜10日かけて染液を作るとのこと。事前に観賞した「BLUE ALCHEMY」*でも

出てくるように、新道さんはこの工程のなかで、日本酒も藍甕のなかに入れて発酵させる。

職人一人ひとり、独自のレシピがあり、今ではようやく勘で染めることができるようになった

新道さんも、そこに辿り着くまでには長い時間が必要だったと話していた。

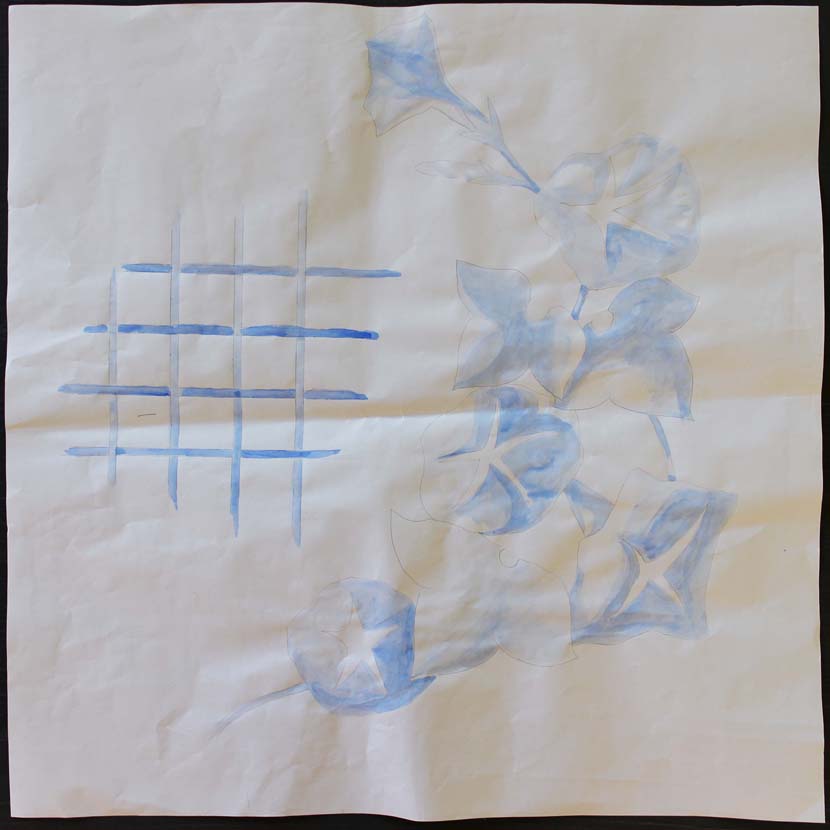

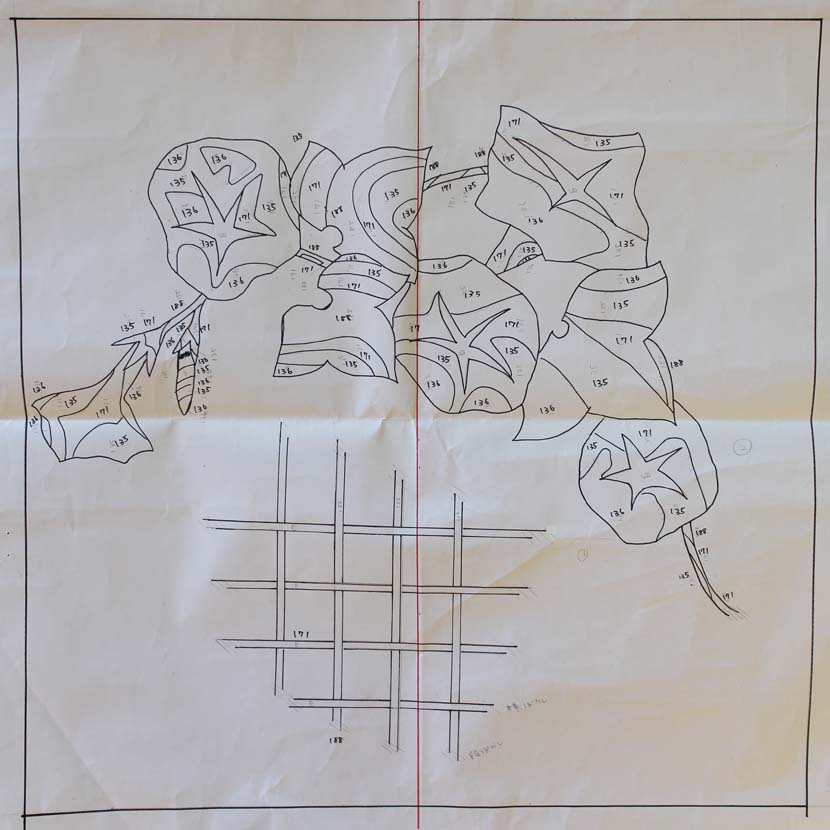

新道さんが考案した新しい絞り技法による藍染めの工程の一部もみせていただいた。

どのように手を動かせば、よりうつくしい模様ができるか研究を重ねて生まれた絞り模様には、

削ぎ落とされた美を感じた。

工房のなかに並ぶ藍甕

絞り染めが施された布を水洗する様子

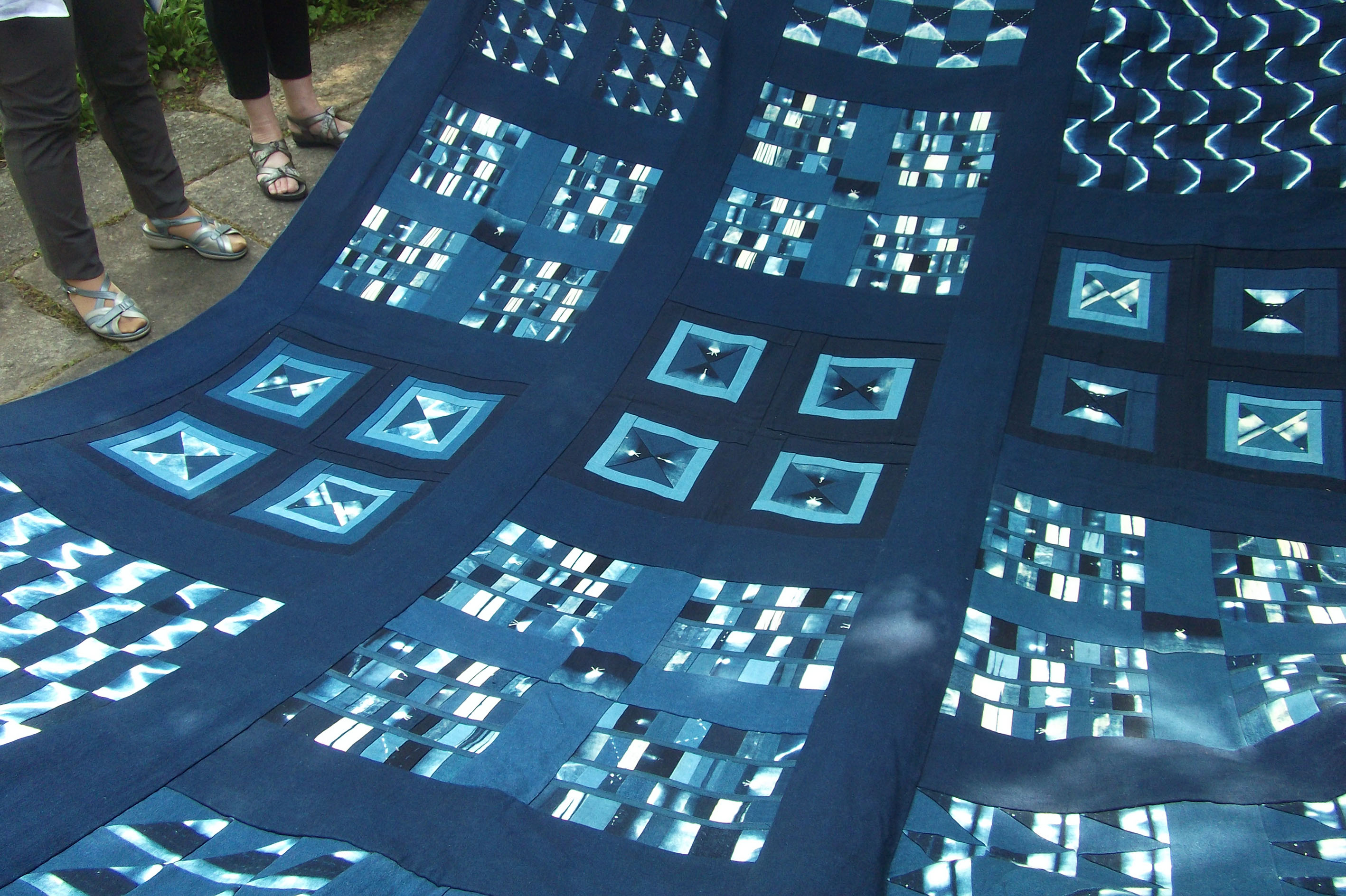

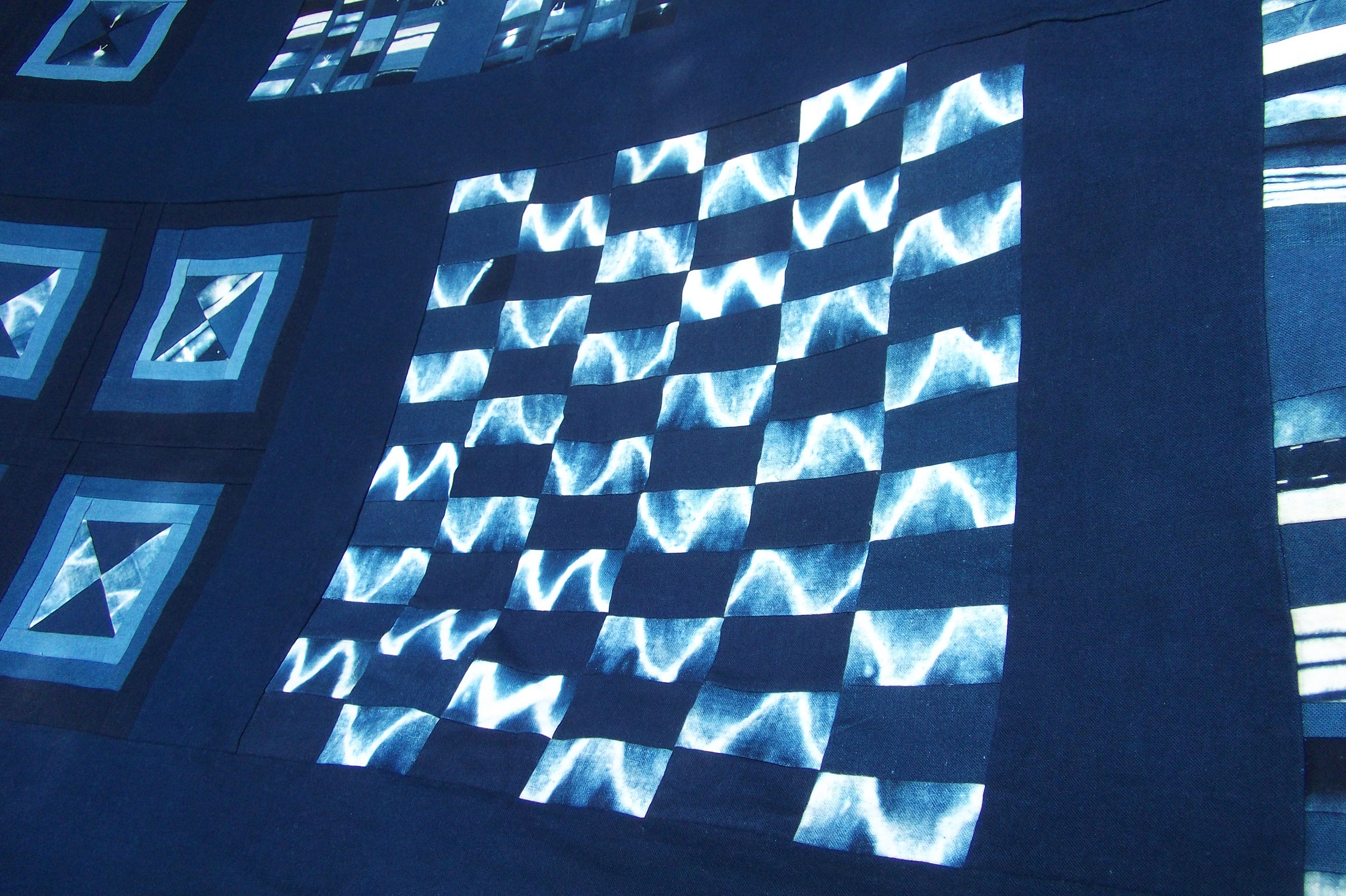

今回、一番わたしが心を動かされたのは、新道さんの制作してきた布の切れ端を、

お母様が繋ぎ合わせて制作したという藍染めのパッチワークだった。

それはお母様がご自分の棺にかけるために制作された布で、最期を見送る際に使われたそうです。

染めた布地を隅々までいつくしむ、新道さんご夫妻・お母様のつくる姿勢に学ぶべきところがあった。

また、純粋にある人のことを想って、それだけの為につくられたものというのは深い愛情を感じられ、

ことばにしきれない感動があった。

藍染め布のパッチワーク

藍染め布のパッチワーク拡大図

新道さんはこれをわたしたちに見せながら、「きれいだろう。俺が作ったんじゃないもの。

自然が作り出した模様だから、きれいなんだ」ということをおっしゃっていた。

藍染めによって生まれる色にしろ、または絞りでできる模様にしろ、

人が作り出すものはどんなに完璧で整ったものを目指しても、

どうにもコントロールしきれない「ずれ」のようなものが自然と生まれる。

それはテキスタイルに関わらず、つくること全てにおいて言えることだと思うが、

実は、人はそこに美を見出しているんだということに気づいた。

長年藍を研究されてきた新道さんのお話を通して、それは簡単な事でないことも同時にわかり、

美しさを目指して人が何かを作り出すとき、自然のちからが関与できる隙のようなものをつくることが、

ひとつの「技術」なのかもしれないと思った。

—

*『Blue Alchemy -Stories of Indigo-/ブルーアルケミィ ―藍の物語―』 アメリカのドキュメンタリー監督、Mary Lanceさんが世界各地の藍の現場を訪ね、7年の歳月をかけて制作したドキュメンタリーです。新道さんのインタビューや工房の様子をはじめ、世界の藍製造の貴重な映像をみることができます。