ホームスパンの作家として、スクールの専任講師として、人生の大半を織物と共に歩んでこられた中嶋芳子先生のインタビューの第二回です。ホームスパンの面白さ、ものとの関わりを見つめ直すこと、シンプルな生き方、40代から始めた山登りと、そこから得た独自の織り感覚について語っていただきました。聞き手は、山本梢恵ディレクターです。

第一回

◆ 守備範囲が広い羊毛

——ホームスパンという織物の魅力をどこに感じていますか?

実用性と羊毛の豊かさです。羊毛は、羊の種類が多くて、敷物などハードなものから肌に触れるソフトで繊細なものまで、作れるものの守備範囲が広い。それだけの材料を提供できる豊かさが羊にはあります。日本では気候や文化の上で、羊の種類を分けて飼うほどの条件が揃っていませんが、羊毛自体は幅広く、自分の制作に合った糸で織れるところが面白いです。

——そこに尽きますよね。

既製の糸で作ると限られた種類から選び、こちらが糸の方に合わせないといけなくなります。手紡ぎをすると、糸の太さ・細さ、撚りの硬さ・柔らかさ、質感など糸が本来持っている様々な要因を考えて紡ぎ分けられるのが醍醐味です。自分の力量でできるか分からなくても、やってみようと踏み出す。それで上手くいってもいかなくても、チャレンジしたことの結果から学べるので、その面白さが今も続いていますね。

——今やってみたいことは?

今、服地を織っています。私がホームスパンで衝撃を受けたのは、蟻川先生の服地の個展で見た、もののボリューム、布としての有益さ。通気性や弾力性があって、軽くて着やすい、といった服としての必要条件が揃っている。生地が服へと仕立てられ、次に使えるのが面白い。そんな服地を作りたいと前から思っていたけれど、取りかかるには時間が必要。今は以前よりも時間ができて、昔に買った材料もある。年齢的に体力の限界もあるので今やらないと、と思って注力しています。

◆織物を通して素材、歴史や社会の動きに目がいく

——暮らしと織物は密な関係にあると思っていますか?

そう思っていますが、今は身に着けるものでも天然繊維が少なくなり、織物よりもジャージやニット系が多いじゃないですか。変化のスピードが早くて、これからどうなっていくのかと考えます。

——環境のことも頭に置きながら作品作りをしている?

織物、特に天然繊維は環境に密接に関わるので、すごく考えますね。特に天然ものは、お米のように年に一度しか収穫できないものが多い。羊の毛も日本だと毛刈りは年に一回。麻や綿も収穫時期がある。対して化学繊維は石油などから作られるので、季節や気候とは関係なく製造できる。便利な一方、それで占められることに懸念があります。日常生活において、人間が自然との距離を広げていくことになり、それはよくないと思うんです。

——そう思いますね。

日々関わっている衣食住の全てが自然から生まれていて、限られた単位でしか作れないと実感できたら、ものを大事にする気持ちが生まれると思うけれど、今はそうじゃない世の中だと思う。ものとの関わりを繊維を通じて学び、感じてもらうことは大事だと思っています。たとえば絹やウール、綿、麻の材質や肌触り。着る機会があればその気持ち良さがわかるけれど、それが遠のくと興味を持たなくなる。

——スクールの授業では天然繊維を主に扱っているので、その良さと大切さをじんわり感じてもらい、ものとの関わりを見つめ直す方向につながればと私も思っています。中嶋先生のそうした意識は、織物に携わる中で深まっていったのですか?

そうですね。制作の過程で、自然と材料にも興味を持ちます。どんな経緯で、どんな人たちが羊を育て、現状がどうなっているかというように織物を通して材料から、歴史や社会の動きへと視野が広がります。作っていくことは楽しいし、嬉しい。その一方で難しさも見えてきます。

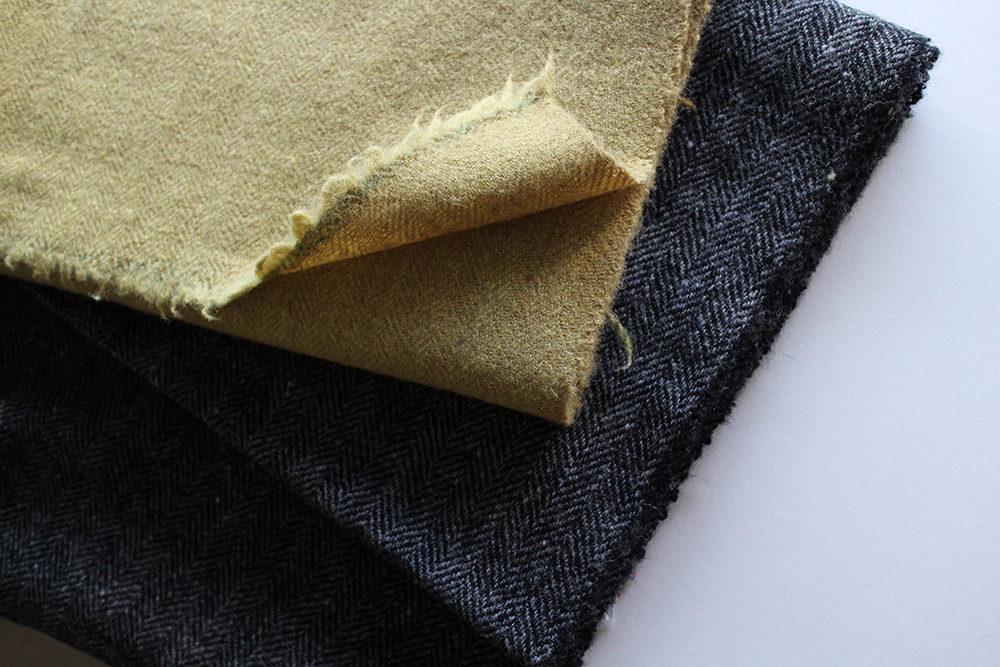

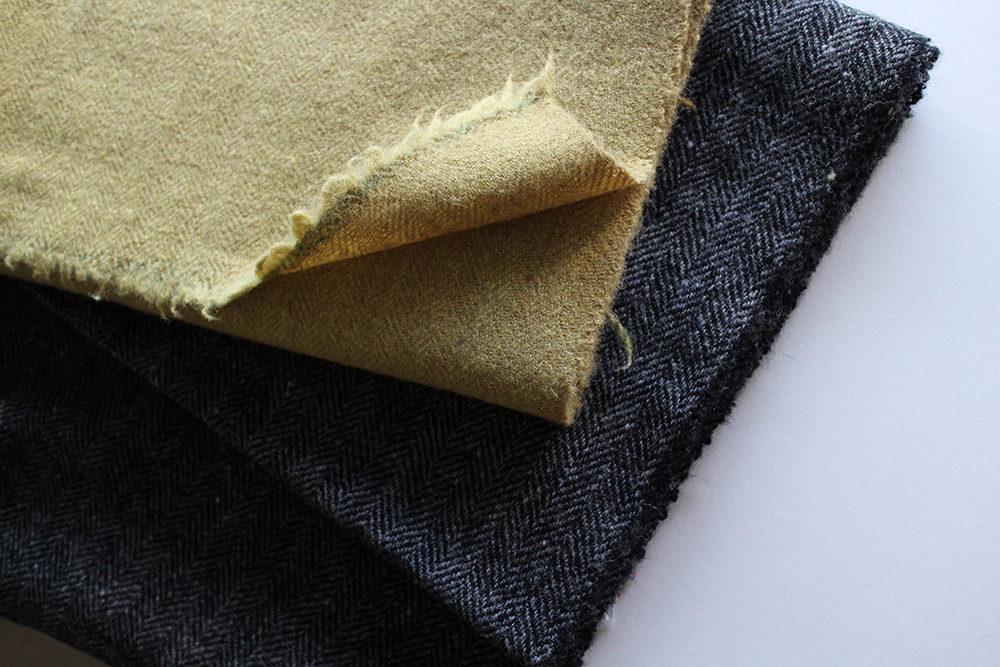

織り上げたばかりの服地

織り上げたばかりの服地

◆身の回りをあっさりと

——先生がずっと織物を続けてこられた基軸はありますか?

とにかく好きだからです。そして、あまりいろんなものを背負い込まないようにしています。物を持つと維持に気を配るなどエネルギーを使うので、なるべく身の回りをあっさりしておく。自分なりの価値観があると楽ですね。私は、京都の昔ながらの長屋に住んでいます。そこは3部屋しかなく、一番広くて6畳間。機を二台置いていて、その機と川の字になって寝ているの。そんな作業場のような空間で生活していても、私にとっては不足がない。それで満足できる。それが嫌だったらお金を貯めてアトリエを作るけれど、そのために働く時間を割くのも嫌なんです。時間のある限り織物に費やしたいから、あるもので何とかやりくりできたら、それが一番いい。

——自分なりの価値観は、いつから見えてきたのでしょうか?

織物と並行してできていますね。織物が形を成していくと同時に、世の中をその時々の目で見ていくと、人それぞれの生き方がある中で、自分はこういう形でものづくりして一生過ごすのがいいと思えるようになりました。作ることが自然と教えてくれる。自分なりにやりたいことをして過ごせているので、これでいいと思っています。

◆織りと山と、最小単位から無限の広がりへ

——時間の速さの尺度でなく、作る過程において時間をかけることの豊かさやゆとりは、すべて自分に跳ね返ってくる。そんな根本が織りにはありますね。さて、中嶋先生を語る上で山登りは外せません。40代で始めたそうですが、織りには体力も必要と見越してのことでしょうか?

動機は、遊び(笑)。ただ面白いから山に行く。それまでは体力に自信がなくてね、結果的にはよかったと思います。織りは仕事で山は遊びですが、どちらも一生懸命、好きな気持ちがあってこそ続いています。

——山の面白さは?

日常を忘れて、歩くことに集中する。そうしないと危険な場所もあるので。織りは神経を使うので、神経を休ませてあげるために山に行くのもあるかもしれないです。

——織る時は家に引きこもるので、内と外の活動はバランスがいいですね。

織物は経糸と緯糸が交差する、最小の単位から始まる小さな世界。山は広くて、自然のスケール感が全く違う。景色を眺めていると、自然の力の計り知れなさを実感します。二つは、私の中でつながってくるんです。織物は、織機の大きさによって幅が決まるので、物理的には有限なもの。ですが、布地として構成される、小さく組み込んだ組織そのものは、果てしなく広がる感覚になる時があります。布は、その中で切り取られた一部というイメージ。織物には、小さな世界から無限の広がりを感じられる面白さがあると感じます。

——先生は、ワークショップを終えた翌日に山に行かれたりして精力的です。そうして気分を変えることも大事でしょうし、行った先に疲れを超える何かがきっとあるのだろうと思います。そんな生き方は魅力的です。

山歩きを続けていると、以前は同じコースをもっと早く歩けたのに、足場の悪い所を何の恐怖もなく歩けたのに、と気づいたりして体力が落ちていくのがわかります。山も織りも体力が必要。ホームスパンは特にそうです。山は体力がなくなると行けなくなりますが、織物は続ける中で小さな気づきがいくつも重なってきて、自分がやっていることの後押しをしてくれます。

第三回(最終回)へつづく(2020年10月20日更新予定)