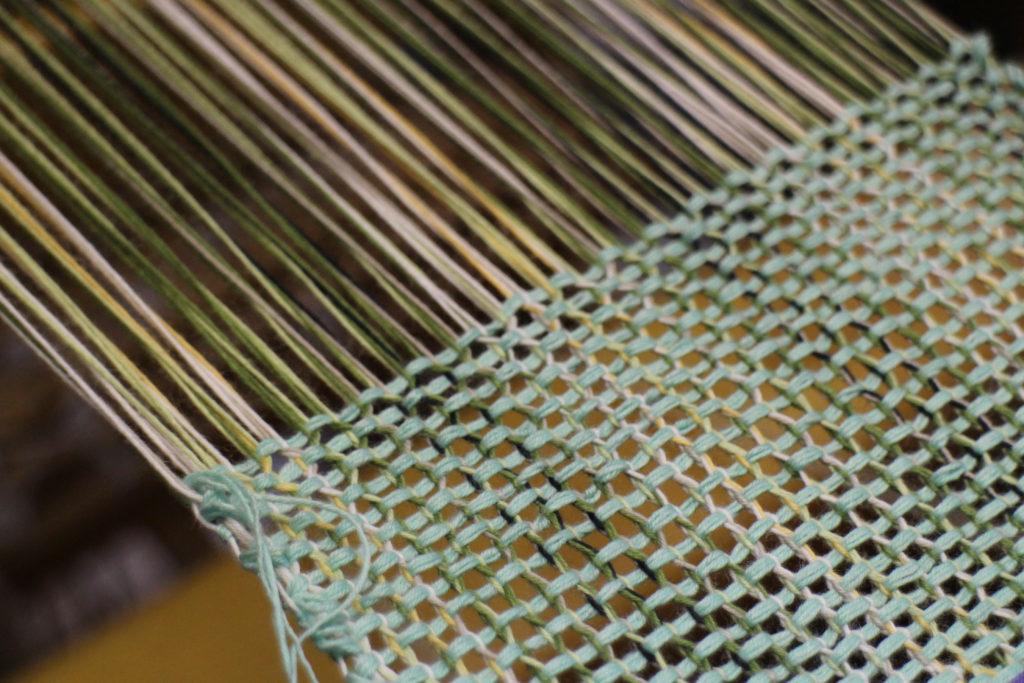

暑さが増す時期、風通しのいい「紗」や「絽」、「羅」の織物は見た目に涼やか。専門コース専攻科(2年次)で「綟(もじ)り織り」の授業が行われました。講師は、染織作家の小田芽羅さん。綟り織りは隣り合う経糸を絡ませる、特殊な組織織りとして位置付けられています。授業では、2本の経糸が互いに絡み合う「紗」と、紗を織った後に平織りを織る「絽」を取り混ぜて一枚のショールを作り、更に紗と絽を変化させた組織サンプルを織りました。

小田講師は紗と絽、そして経糸がより複雑に絡み合う「羅」のサンプルを見せて織物の特徴を説明。さらに自身が手がけた作品で、新聞紙を緯糸に用いて羅の技法で制作したタペストリーを見せてくれました。糸を絡み合わせる特殊な織り方に、生徒たちは身を乗り出して興味津々に。織り目の隙間から向こうが透けて見えるこの特殊な織物には、人の目を引く何かがあるようです。

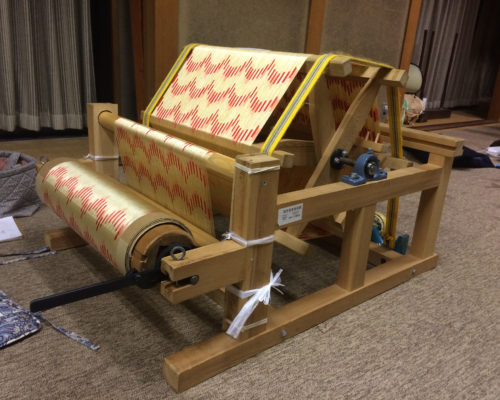

実習は、綟る仕組みを理解するところから。必要なのは「ふるえ」と呼ばれる道具で、自分で作ります。カタン糸で均一の大きさの輪を作り、それを機がけした経糸の半数分用意。綜絖枠に取り付け、綜絖に通した糸を更にふるえに通して織ることで、経糸を絡ませる仕組み。「こんなシンプルな装置でできるの?」「これまで経糸を動かすという発想がなかった」と生徒たちは驚きながらも、「踏み木を踏んだら、経糸がねじれて出てくる」と新たな織りに引き込まれていました。

昨年に入学し、一年を通して染織の基本を身に付けた専攻科の学生たち。基礎を習得しているからこそ、「これまで織ってきたやり方と全く違う。経糸がねじれているので、織っている時の感覚も違う」とこの織物の特殊さを理解して、「もっと織りたい」と夢中になっていきます。

小田講師は、川島テキスタイルスクール(KTS)の修了生。「KTSで初めて織りを学んだ37年前、アトリエで羅の作品を見て感動し、引きずりこまれました」と話し、在学時に制作した羅の作品と共に、一冊のノートを開いて手書きの組織図を見せてくれました。ノートには当時の染めと織りの学びの記録が詰まっています。それを「私のバイブル」と言って、今も大切に活用している小田講師。3日間の授業を通して繰り返しアドバイスしていたのは、メモを取るということ。「組織が理解できたら、その組み合わせでデザインを変えていけます。それぞれの踏み順などを必ず書いておいてください」「メモしたことが何十年後も生きる。経験がよみがえって、それが糧にもなる。今分かっていても書かないと消える。記録は大事です」

指導の合間に小田講師は紗を変化させたサンプルを織り、課題の講評と合わせて紹介。柄を自在に変えていける可能性を目の当たりにした学生は、「幅広い表現ができるのが面白い」と目を輝かせていました。そんなさりげない楽しさの演出は、小田講師の体からにじむもの。そう感じたのは、小田講師自身もKTSの同じアトリエ空間で学び、染織作家として活動を続けてこられた原点に、ここで織りの喜びを得たことがあるからかもしれません。学生に手渡すのは、技術だけではない。時間の経過が深みとなって思いをめぐらせ、織りを続けていく道筋を示しているような授業でした。

◆ 小田先生にとって織りとは? 「伴侶」

私が唯一ずっと続けているのが、織り。今も織っていると心が弾み、立ち上がって「楽しい!」と声に出す時も(笑)。作る時の感情は常に大事にしたい。手を通して作品に流れ込み、見る人にも伝わるので。羅は不思議な織物。どうやって織るの?と皆がのぞき込む。私は、その伝統技術を使って「私の表現」をして、知識を深めると共に自由に変化していく。織りは、そんな私と一緒にいてくれる伴侶です。

〈小田芽羅さんプロフィール〉

おだ・めら/1984年川島テキスタイルスクール修了、1989年京都市立芸術大学染織専攻卒業。新聞紙で織るタペストリーを制作。中学・高校の教師を経て、アトリエ・ヒュー工房を設立。現在、高校、大学の非常勤講師。新匠工芸会会員、京都工芸美術作家協会会員。

website: Atelier hue