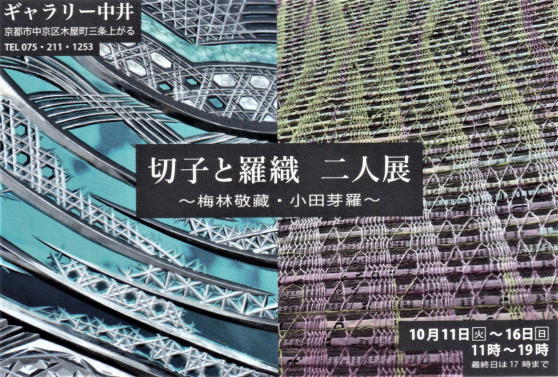

当スクール講師、小田芽羅先生の展覧会です。

「切子と羅織 二人展 」 梅林敬藏・小田芽羅

ギャラリー中井(京都木屋町三条上ル)

2022年10月11日(火)〜10月16日(日)

11:00-19:00 最終日は17:00まで

当スクール講師、小田芽羅先生の展覧会です。

「切子と羅織 二人展 」 梅林敬藏・小田芽羅

ギャラリー中井(京都木屋町三条上ル)

2022年10月11日(火)〜10月16日(日)

11:00-19:00 最終日は17:00まで

専門コース専攻科(2年次)で2日間の校外学習として訪ねている、つちや織物所の土屋美恵子さんの展覧会です。

「土屋美恵子展」

京都やまほん

10月7日(金)〜10月19日(水)

11:00~18:30

website: つちや織物所

instagram: @tsuchiya.orimono

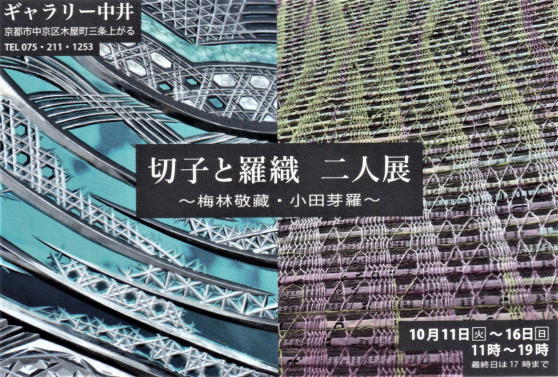

1-2、2-3、2-3、2-3…組織織りの説明では、数字がテンポよく飛び交います。専門コース本科では、天秤機を使った組織織りの実習が行われました。4月に行われたジャッキ式の4枚綜絖の織機を使ったディッシュクロス制作実習を経て、今回は8枚綜絖の天秤式の織機を使って、より深く組織織りを学びます。授業の前半は5〜6種類の組織織りのサンプルをつくり、後半は学んだ組織を使ってデザインし、ラグマットを制作しました。

◆ドラフト図を読む、起こす

この実習の目的は、組織織りを学ぶと同時に、天秤機を使いこなせるようになることです。天秤機は、上部の天秤装置から綜絖枠と踏み木が吊られた、北欧でよく使用されているタイプの織機。多綜絖で使えて、複雑な組織が安定して織れるのが特徴です。

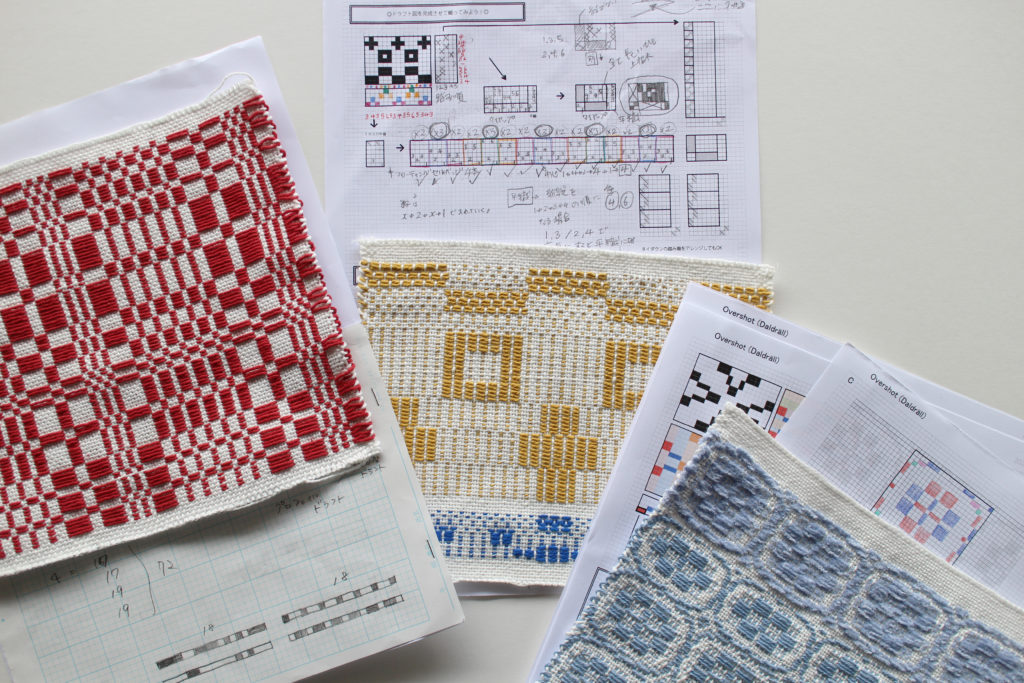

サンプルづくりは、柄を見て「どうなっている?」と考えるところから始まります。仁保講師の説明のもと、見本の組織図、綜絖通図、踏み順、タイアップ順を合わせたドラフト図を「読む」。そして綜絖通し順や踏み順にアレンジを加え、サンプルをつくる計画を立て、ドラフト図を「起こす」。

仕上がりの柄のイメージを描き、パターンの最小単位を取り出し、綜絖通し順や踏み順、タイアップ順を組み合わせて図に落とし込む作業は、「考える」の連続です。学生たちは「これで合ってるのかな?」と首をかしげながら模造紙にペンを走らせ、互いに照らし合わせたり、先生と答え合わせしたりしながら、脳内で組織を組み立てようとしていきます。

◆「そういうことか!」を体得する道のり

ドラフト図の次は、タイアップ、織りへと進みます。組織の仕組みを、まずは頭で理解しようとし、機の準備で頭と手をつなげ、織りながら体に落とし込んでいくプロセス。それは「わからない」「難しい」から、「どうしてこうなる?」を経て、「そういうことか!」「わかった!」を体得していく道のり。

そうして一つひとつの工程をやってみることで、組織の仕組みがどうなっているのかを考えるのが訓練です。前半の授業では6種類のサンプルをつくるのに、そのプロセスが6回繰り返されました。綜絖の枚数が4枚から6枚、そして8枚と増えていくにつれ、なかなか理解が追いつかなくなるも、学生も先生も粘り強く向き合います。

◆「組織脳」を身につける

後半、ラグマット制作では、サンプル織りで学んだ二重織りの要素を使って、裏表の色の切替効果を生かしたデザインを考えました。そしてラナセット染料で染色し、8枚綜絖で織り、縮絨して完成! 頭も体もフル稼働の11日間を通して、学生からはこんな感想がありました。

「サンプル織りで、綜絖通しを毎日やるのは大変でしたが、織る前の準備のプロセスを覚えられました」、「デザイン画を描くのに、自分の中の絵のイメージを組織図に変換するのが難しかったです」、「(踏み木を踏み変えるだけでも、さらに)パターンが何通りも考えられるのが面白かったです」、「今回(ラグの)デザインを行ったことで、自分で仕組みを考えられるようになりました。これから布を見た時にも、組織の理解度が上がるのかなと思います」

この実習を通して、担当の仁保講師が目指したのは「考える過程を身につける」こと。いわば「組織脳」。学生たちは組織織りを通して、つなげる思考を学んだとも言えるでしょう。また一つ、織りの世界の広がりを知った授業となりました。

今年、専門コースには、綴帯の制作に励んでいる学生がいます。3年目の創作科に通う于尚子さんは、綴帯をやりたいという思いをずっと温めていました。

ふだんはあまり目にする機会がない綴帯ですが、スクールには綴帯を学ぶ場が整っています。アトリエには西陣綴機が11台あり、専任の講師がいて、綴帯が制作できる安定した環境とノウハウがあります。それに専門コースでは1年目に、綴織の基礎技術からグループのタペストリー制作までを体系的に学んでいるので、難易度が高いといわれる綴帯にも、基礎が身についた状態で入っていけます。

とはいえ近年は、綴帯制作を希望する学生はそういるわけではありません。そんななか、于さんが綴帯を望んだのは、かつて祖父母が「出機(でばた)さん」として織物業者から仕事を請負い、家で帯を織っていた環境で育ったことが大きいといいます。自身も着付けの仕事をしており、綴帯を扱うなかで、その特有のハリ感や、柄の美しさに魅了されたのだそう。特別感がある分、初めは自分が織るイメージに結びつかなかったものの、スクールで講師が学生時代に制作した綴帯を見て「私もぜひ学んで、織ってみたい」と一歩踏み出しました。

いざ、一本目の綴帯に取り組む今、「これまで学んできた織りとは違う難しさを感じています」と于さんは言います。綴織のなかでも、綴帯は糸が細い分、一日中織っていても数センチしか進みません。また綴は模様にするのに何色もの糸を使って織り分けるため、緯糸は端から端へまっすぐ一本通すのではなく、色や形によってそれぞれ通す範囲が変わります。ここでも糸が細い分、線が微細で、納得できる線で形を織り出せるまで何度もやり直す。と同時に、横幅を一定に揃えるよう全体にも目を配ります。そうして懸命に制作に打ち込む日々です。

于さんは、子育てがひと段落したのを機にワークショップ受講を経て、専門コースに入学。2年目に絣の着物と組織の帯、3年目に綴帯、と純粋な興味をもとにいろんな織りにチャレンジし、自身の新たな人生のステージの土台をつくっています。スクールでは、とくにデザインを通して「表現の大切さ」に気づき、自身の課題として向き合っています。「私はこれまで自由な発想で生きてきたわけじゃなく、どちらかといえば教えられたことをそのままやってきたようなスタンスでした。そんな私にとって、表現はすごく難しい。自分の思いや考えをどのように表現し、伝えられるか。自分自身と向き合う大切さを実感しています」。これから自立して創作を続けていくためには、3年目の今、必要なプロセスなのでしょう。

根気よく制作を続ける先に、どんな景色が見えるでしょうか。綴帯の作品は、2023年3月の修了展で披露される予定です。

*2020年入学当初のインタビューはこちら。

*「綴帯」制作の後編として、「織りの響き──『綴帯』の音」を後日掲載予定です。

川島テキスタイルスクールの専門コースには、様々な年代の人が集います。2022年度の本科では、10代から60代までの学生が共に学んでいます。小川千歳さんは、埼玉県の高校を卒業してすぐにこのスクールに入学しました。入学の動機や、「毎日が織りで形成されている」という日々、その中の気づきについて語ってもらいました。

◆学校の雰囲気があったかい感じがした

子どもの頃から家族で海外を旅する中で、日本にしかないものに魅かれて伝統工芸に興味を持ちました。織りとの出会いは、高校の選択授業。染織の授業紹介に「絣」とあるのが気になって。初めは「かすり」を知らず、こんな字があるんだ、何だろうと興味がわいて、授業も面白かったので3年間ずっと染織を選びました。

進路を決める時にやっぱり伝統工芸が気になって、漆や竹細工、紅型などの工房見学に行き、体験もしましたが自分がやるイメージがわかなかった。私が飽きることなく続けられるものって何だろうと考えた時に、織物だったらたくさん質問が出てくるし、ひたむきに向き合えると思いました。川島テキスタイルスクールに魅かれたのは、一年間でいろんな織りが学べるところ。オープンスクールに行って、学校の雰囲気があったかい感じがしてここに決めました。入学して4カ月、今はただ無我夢中です。1日7時間を週5日、土曜に授業がある日もあって、織りを考えない時間はないくらい、毎日が織りで形成されています。

◆織り機って深い

これまでの実習で組織のディッシュクロスや、綴織タペストリー、8メートルの布を織るのに、それぞれジャッキ式、綴機、ろくろ機を使いました。いろんな種類の機を使って、特に組織は綜絖の糸の通し方や、足の踏み順を変えることでいろんな柄が織れる。織物って長い時間をかけて人の手が加わって、人が考えてつくったものだから織る人がすごいと思っていたけど、織り機まではそんなに気にしていなかった。ですが授業を受ける中で、織り機は深いって気づきました。

色にも興味があります。「勘染め」の授業では三原色を基にした色の出し方を学んで色の根源に興味を持ち、「色彩演習」で色の濃淡や組み合わせを意識するようになりました。思う色を「出す」のも、色を「使う」のも難しい。ストライプの布を織る課題では、実習や演習で学んだ色の感覚を試していく中で、想像してなかった組み合わせを発見できました。

課題の締め切りが近かったり、思うように進まなかったりする時は、つらいと思うことも正直あります。ですがそんな日に限って、いざやり始めると楽しくなって、やるぞ!とスイッチが入るのが不思議です。織りにしか目がいかない状態になるのは、すごく楽しいです。

◆表現の仕方には年齢差を感じない

クラスメイトは年上の人ばかりですが、授業でもわからないことはわからないって言ったら助けてくれるし、お互いに苦手な部分を補い合っています。講評会で、互いの作品に対して意見を言う時に出てくる言葉の広さが違って、生きてきた年数が違うなって。ただ、作品の表現の仕方には年齢差を感じないです。同じ課題でも「そんな発想思いつかなかった」と言い合うほど表現が違うのが面白いし、年齢じゃなくて「その人」として見ています。

これからグループ制作が始まります。見学時、校舎内に飾ってある綴織タペストリーや竪機を見て、その大きさに圧倒されました。グループ制作は初めてですが、やったことがないからこそ、どんなものが生まれるのか、今からすごく楽しみ。作品制作の意見を言い合うのは自分の糧にもなるので、いろんな意見を聞きたいし私もよくしゃべります。今は学ぶことがたくさん。完成させていく道のりも楽しみに取り組んでいきます。

9月1日(木)より、2023年4月入学を対象とした入学願書の受付を開始しました。

本科は密度の高い基礎授業を通して、染織の基本的な技法習得と表現力を養う1年です。1年の総まとめの修了制作展では確かな技術とデザイン力を身に付けた作品を発表します。

技術研修コースは、ある程度の織経験を持つ方が3ヶ月、6ヶ月、1年の期間でテーマを持って研究と制作を行います。

※募集人数 本科 15名

技術研修コース 若干名

願書等、応募要項一覧はこちら

※出願期限 一次締切 2022年10月31日

※コースに関する説明、学校見学は随時受付けています。

https://www.kawashima-textile-school.jp/info/2021/07/13/8616

大学で建築デザインを専攻し、その後、和紙の照明制作などの仕事をしてきた園裕絵さんは、ずっと織りに興味を抱き続けていました。仕事を辞めたタイミングで「今だ」と決心し、2022年4月に専門コースに入学。園さんに大学時代のスクールとの出会い、なぜ今踏み出せたのか、入学して4カ月が経ち日々感じていることや、変化について語ってもらいました。

◆ もうやってもいいって自分に許しを出した

初めに川島テキスタイルスクール(KTS)を知ったのは大学1回生の時でした。当時、大学に建築家の内井昭蔵先生が学部長でいらして、授業の一環で先生が設計された校舎*を見学に来ました。詳しくは覚えていないのですが、「大らかで気持ちのいい」建物のイメージで、それはスクール自体の雰囲気もあったのかなと思います。

*KTSの校舎と宿舎は、1975年に第16回BCS賞受賞を受賞し、建築物としても貴重な施設。

この学校で織物を学んでみたい気持ちはありましたが、当時はテキスタイルを仕事にするイメージがわかなくて。それに織物をちゃんとやろうと思ったら道具など大がかりになると思って、気軽に始めようという気持ちにはなれませんでした。仕事は主にデスクワークでしたが性に合わず、和紙の照明器具を制作している会社に転職。そこで制作は自分に合うと感じました。その後、別の仕事をしていましたが、コロナ下で今までどおりの働き方や生き方でいいのかと考え直し、退職を機にスクールに入学しました。織りは未経験で飛び込みました。なぜ織りなのか理由はわからないけど、ずっと興味を持ち続けていることが織り以外になかったので、もうやってもいいって自分に許しを出したんです。面接でスクールに来た時も、気持ちのいい空間という印象は変わらなくて、ここで学べるんだ!と希望めいた気持ちになりました。

◆デザインや色彩に苦手意識、そこから新しい何かを得る

授業は織りと染めの実習がメインで、この4カ月いろいろな技法に取り組んできました。織りによってまったく性格が違うので、その中でも自分の向き不向きがあるのを感じています。授業で細部まで丁寧に教わり、しっかりと実習するからこそ、織りとの相性まで知れるのだと思います。

デザイン演習や色彩演習もあって、それがいい刺激になっています。私はデザインと色彩に苦手意識があります。それで今はいろんなものを見るようにしていて、美術館や博物館にもよく行くようになりました。これまで単に好き嫌いで見ていたのを、今は織りを学んでいるので、参考になるものはないか、演習の課題に当てはめたらどうなるか、もし織物にしたらどうなるか、といった目線で、まずはすべてを見る。そうして日常でも今までにないものの見方ができるようになっています。得たいものがある時、ものの見方が変わると感じていて、それは本当によかったです。デザインや色彩は今も模索中ですが、ただ苦手と思うだけだともったいない。せっかくの学びの機会なので、そこから新しい何かを得られたら、少しでも人生が豊かになる方に持っていけたらいいなと思うので。

この先目指したいところはありますが、今は一旦置いておいて、あまり意識しないようにしています。自分にはこれしかないとか、こうしないといけないといった思い込みで狭めず、まっさらなところから見るようにしたいので。会社勤めをしている時は、そんな気持ちにはなれませんでしたが、今の環境でならそう思えます。