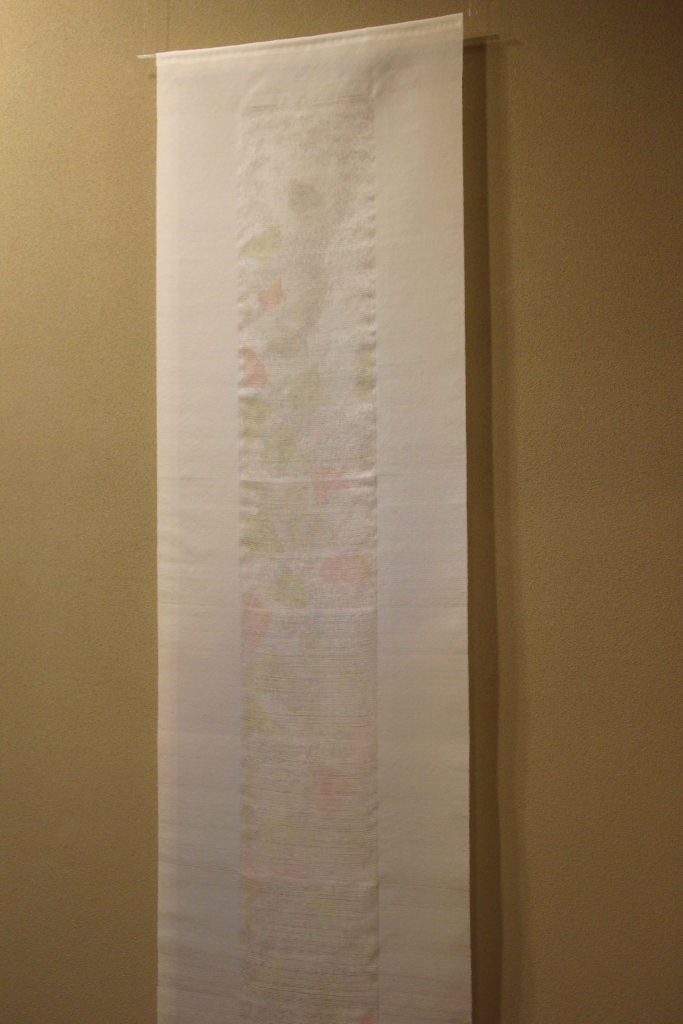

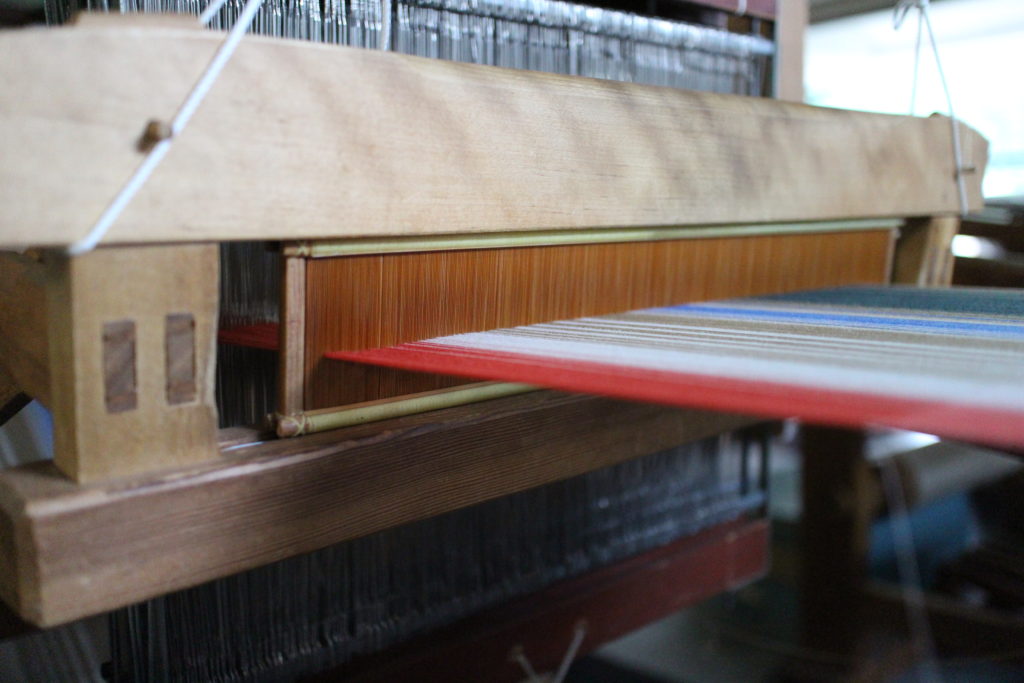

トントン、トントントン。例年7月、スクールのアトリエには機織りの小気味良い音が響き渡ります。スクールの風物詩のようになっているこの響きは、専門コース本科生(1年次)が取り組んでいる「織実習」で布を織る音。ペースや力加減によって、一人ひとりが異なる織りのリズムを刻んでいきます。使用するのは、ろくろ機。主に着物を織るこの和機を使って、着物と同じ幅で長さ8メートルの薄地の布を織り、同じ布で風呂敷を作るまでを行います。

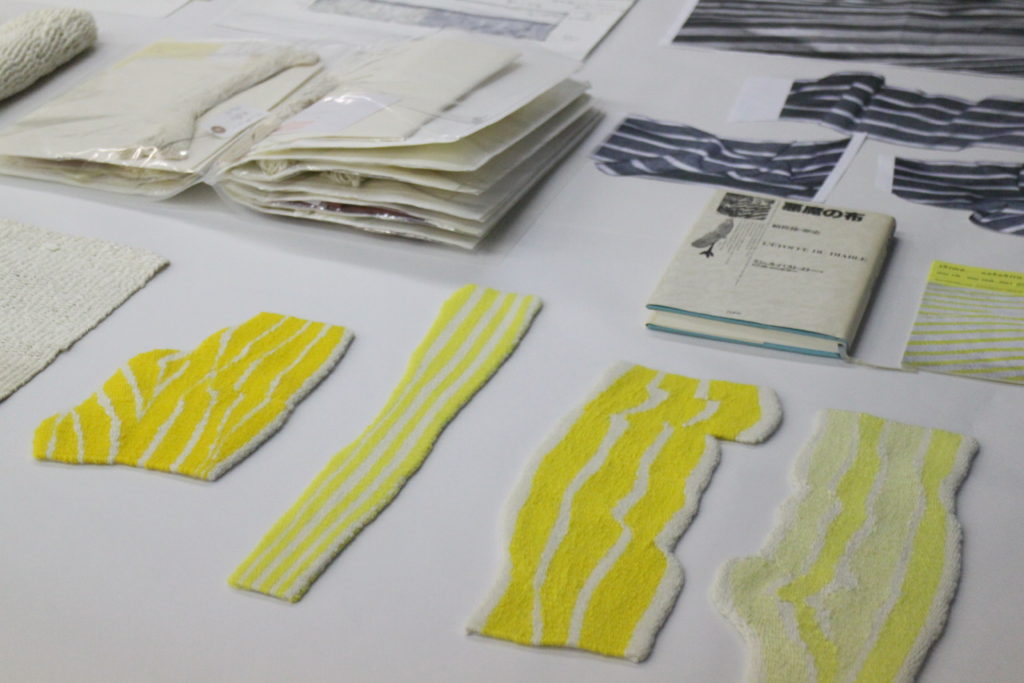

布地のデザインは、好きな絵画を選び、絵の中から抜き出した6色を用いた縞模様の構成から。「色彩演習」の講義で学んだ知識や色の感覚を生かして経糸6色を組み立てます。それを勘染めの技術を使って染色し、経巻きをし、続いて緯糸の色選び。全体のバランスを考え、すべての色味をうまく生かせる色を試し織りして決めます。

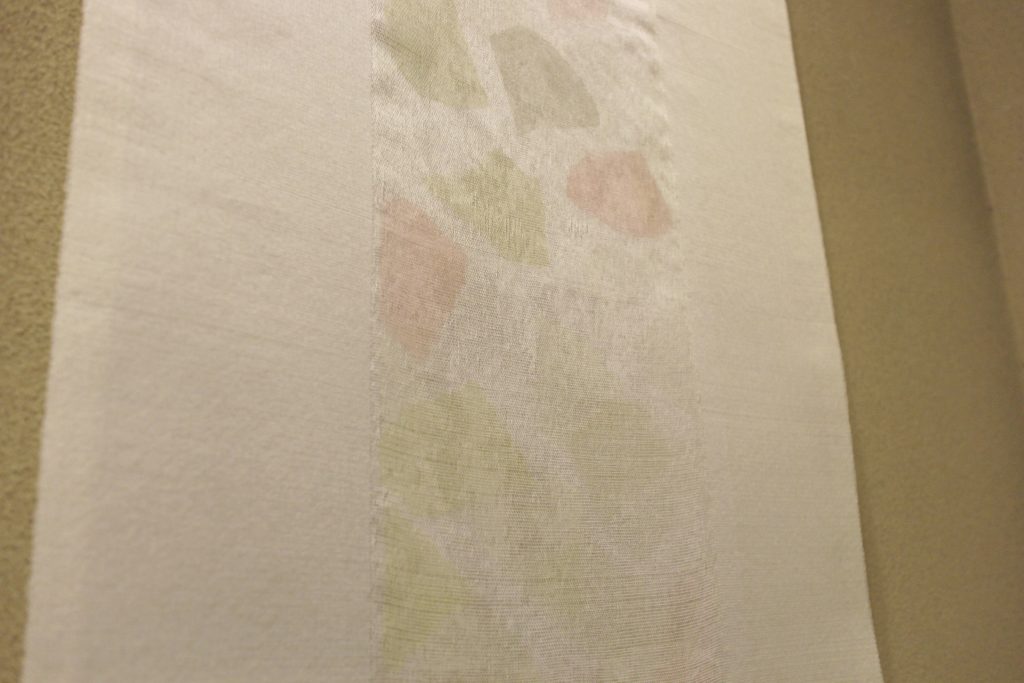

使用糸は経糸が綿、緯糸が綿と絹を半分ずつ。異なる糸を使った織り上がりの違いも学びです。細くて長い糸を扱うがゆえに絡まりやすく、できるだけ乱さないようにするには染め、機がけ、織り、すべての工程で慎重さが必要。実習期間の大半を準備に要します。

糸の動きに合わせて竹がしなり、やわらかい風合いが生まれる。

そうして約1カ月半、根気よく糸と向き合う日々を経て、たどり着いた講評会。この制作に関しては、あらかじめ織りの密度が決められており、張り具合を一定に保つには自分のリズムをつかむのが鍵となります。実際、学生からは「一度に打ち込む回数を変えて、力を計算しながらできた」という手応えや、「体調や気分によって打ち込む感触が変わる。ゆっくりがいいわけではなく、だからといって早く打ち込んでも少しずつ乱れたのに気がつかない」という試行錯誤が語られました。

課題には、風呂敷に仕立てて使ってみるという、織り上げた後のプロセスまでが含まれます。そこで縞模様をどう生かすかも工夫の見せどころ。あえて大胆に幅の広いデザインを取り入れた学生は「柄が映えるように、スイカなど大きいものを入れます」と楽しそうに紹介する場面もありました。

「作ったからには、生み出した責任があります。強度や扱いやすさを確かめて、実際に使っていってください」と山本講師は伝え、こう話しました。「私も初めて布を織った時のワクワク感を今も忘れてないです。糸が布になる感覚を忘れずにいることが、一生を通して織りを続けていけるポイント。だから自分の感覚を大切に」。布を織るという一連の課題を終え、「やり遂げたことに対する自信を持ってください」と最後に励ましました。着実な一歩の手応えとともに、学生の歩みは続きます。

2022年度専門コース本科・技術研修コースの入学願書の受付が始まりました!

願書等、応募要項一覧はこちら

オープンスクール情報はこちら