川島テキスタイルスクール(KTS)の専門コースでは、年に一度、織りを仕事にしている修了生による授業を行っています。2001年度修了の寺田靖子さんは、「atelier KUSHGUL」というオリジナルブランドを立ち上げ、手織り布の製品作りをしています。校外学習として、寺田さんのアトリエを訪ねました。ギャラリーと工房が併設されている空間で、寺田さんが在学中に修了制作で手がけたファイバー・アート作品や、初めて製作した洋服、生地サンプル、製品の数々を見せてもらいながら、自身と手織りの関係や、その歩みについてじっくりとお話を伺いました。

◆ 自分なりの感覚を見つけたKTSでの2年間

手織りを仕事にしたいと願う人なら憧れるようなスタイルを実現している寺田さんですが、開口一番おっしゃったのは「苦労しながら何とか手織りを続けて、今」に至る、ということ。大学で1年次に建築、2年目以降にデザインを学ぶ中で、服をはじめ身近にある柔らかな繊維素材に興味を抱きます。KTSの修了展でファーバーアートの造形作品に出会い、「直接全身の感覚に訴えかけられた」衝撃を受け、KTSに入学。スクールでの2年間は、織りに没頭することで「思う存分、自分の感覚と向き合った時間」、そうして見つけた〈私なりの感覚〉は「今も布を作る上で土台になっています」と話します。

修了後は、飲食店で働きながら制作活動に励む日々。織り関係で就職しなかったのは、当初から作家を目指しており、「就職して仕事でも織りのことで頭を使ってしまったら、自分の創作ができなくなると思ったんです。私は器用じゃないので」という理由から。毎月、糸代を何とか捻出する生活を送りながら、「自分の織りの時給が、勤めの時給を越えたら辞める」と目標を決めます。週5からシフト勤務ができる職場に転職し、仕事後、夜に創作する時間を確保してペースをつかんでいき、2010年に現在のアトリエへ。

◆ 生活の中で揉まれて擦り切れて捨てられる、人と布との関係を知りたい

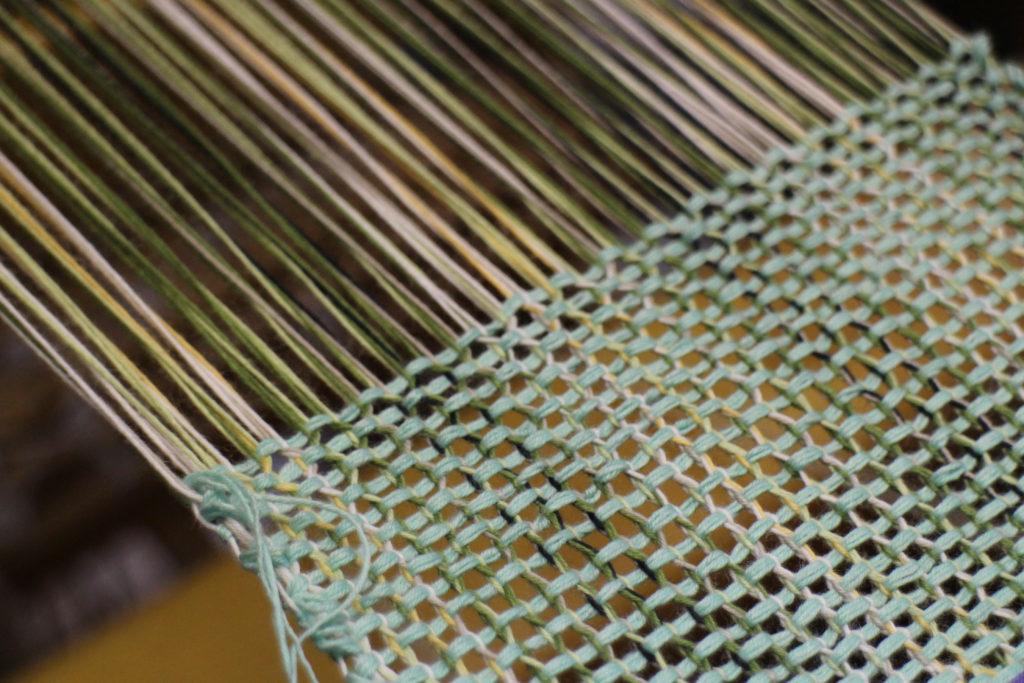

KTSで見つけた寺田さんの感覚の土台とは、強く撚った糸や、織り方の違いによって「表情を出す」ことで、それが製品につながっていると言います。今も「手織りとは何だろう?」と問い続け、織りながら探る日々。手織りのベストを試着した学生の一人は、「やわらかい」とぱっと笑顔に。寺田さんは、「すべて手作業で行うことで、糸に負担をかけずに布地を織り上げることができる。糸と糸の隙間に空気の層ができて、軽さと暖かみが出ます」と説明。カバンの布の表情、傘の布地の立体感、カディ(インドの手紡ぎ・手織り布)を使ったシャツ、需要が多いマフラー……。「人の生活の中で、揉まれて擦り切れて捨てられる、人と布との関係を知りたい」と、寺田さんは一途に追求しています。

新たな取り組みとして、服に仕立てる縫製も開始。「既製服を買うのに慣れてしまったのが、この半世紀。ですが今、コロナの影響で服が世界的に余ってきている。私自身、ものが余るのに嫌気がさして、織りから服作りまでを一手に引き受けています。オーダーメイドで袖の長さなど一人ひとりのサイズに合わせて、お客さんと一緒に考えながら作り、1着ずつ販売するスタンスが、とてもしっくりきています」

タコ糸のカバンシリーズ。組織織りと平織りの組み合わせで、シボが出たり、厚みが変わったり、縮み具合が変わる。生成り一色のツルッとした糸を使って、どれだけ布の表情を出せるかがポイント。

タコ糸のカバンシリーズ。組織織りと平織りの組み合わせで、シボが出たり、厚みが変わったり、縮み具合が変わる。生成り一色のツルッとした糸を使って、どれだけ布の表情を出せるかがポイント。

◆ 織るペースは1時間平均70センチ

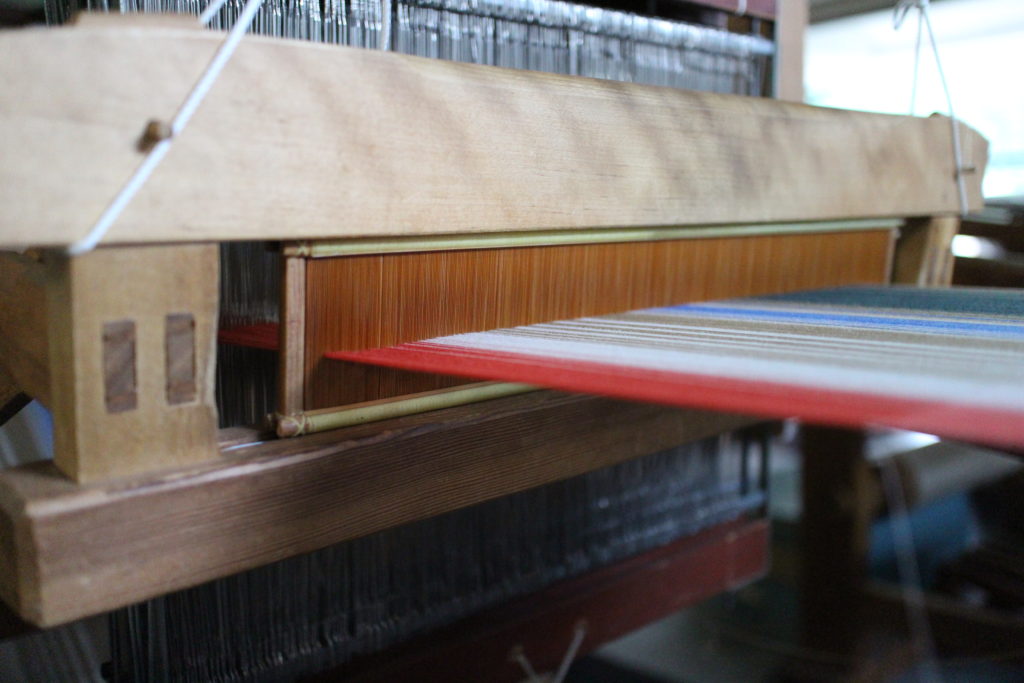

工房では、寺田さんがKTS修了後にスクールで購入し、20年近く使い続けているジャッキ式8枚綜絖の織り機を見せてもらいました。この一台で、様々な商品を生み出し、やわらかな風合いの織物に仕上げていることに、学生からは驚きの声が上がりました。織るための準備の一つに、整経した経糸を機に巻き取る経巻きという工程があります。大抵は二人がかりで両端を引っ張りながら行う作業を、寺田さんは一人で行っているそうです。手前に引くと同時に、足先を思いきり伸ばして指をレバーにかけて回すという難技に、皆で目を丸くして見入ります。「左右90センチ織り幅のテンションを一定に合わせながら、糸が切れずにきれいに巻き取る。この機と10年20年と付き合ううちに、それができるようになりました」

学生から、織るペースについて質問が上がりました。「1時間平均70センチ」との返答に、「えーっ!」と驚きの声が。「カシミアの大判ストール2.5メートルで3時間。材料費などの経費を考えると、4時間かからずに織らないと仕事として成り立たないので」。地道に手織りを続けて、自分に合う織りの道を切り拓いてこられた寺田さん。「仕事を辞めた時、不安で毎日胃が痛かった日々もありました。でも夢中になって続けていると、新しい出会いや次の予定が何かしら入ってきて、つながっていきます。機織りは時間がかかります。生活とやりくりしていくのに、とにかく必死に織り続けてきましたが、自分の手で布ができていく感動は今もずっと続いています」

◆ アナログだからこそ必要な感覚

学生へのアドバイスとして、「自分自身の感覚と存分に向き合ってください。それは必要な時間だと思います。世間の感覚に揉まれたら分からなくなるので。私も川島での学生時代、思いきり取り組んだことが今につながっています。色の感覚や肌に感じる感触など、蓄積されたものがたくさんあります。そうして自分を知ることは、生活の中でも役立ちますし、何をするにしてもベースになります」。

スクールに対しては、「手織りはとてもアナログですが、こんなにデジタル化が進む中で、人間であることを忘れないために必要な感覚。体を動かして、ものを作る。(手織りを教える)川島テキスタイルスクールの役割は確かにあると思います」ときっぱり。修了生にこんなふうに道を切り開いた先輩がいるという寺田さんの存在を知り、手織りを続けていくこと、その強い意志と魅力を存分に感じた課外授業となりました。

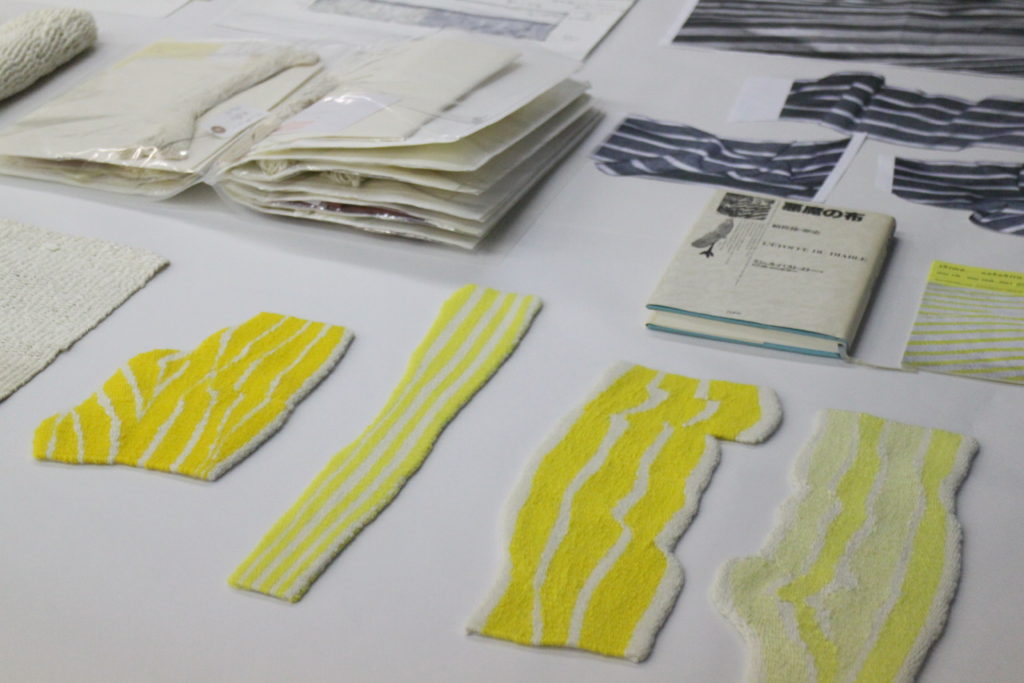

修了制作の作品。表面は象の皮膚のイメージ。リネンを強撚糸にして織り込み、撚りが戻る力で皺が生まれる。学生時代、テクスチャを追求することの大切さを学んだ。

修了制作の作品。表面は象の皮膚のイメージ。リネンを強撚糸にして織り込み、撚りが戻る力で皺が生まれる。学生時代、テクスチャを追求することの大切さを学んだ。◆ 寺田さんにとって織りとは? 「無駄が出ない魅力」

私は、誰かに使ってもらう布を作っています。人と布との関係を探っていくのがテーマ。そこで布とは?と考えると、人には必要不可欠なもの。現代は服作りが機械化されて、服にまみれて人は生きていますが、昔は手織りで服を作ることが生業にできていた。それはどういうことかと考えながら日々織っています。一人の人間が、誰か一人に対して作る布。儲かる概念はない。ですが無駄にはならない。作り過ぎることもない。できるだけゴミにならない布地を作るよう心がけています。

〈寺田靖子さんプロフィール〉

てらだ・やすこ/京都工芸繊維大学造形工学科卒。2001年、川島テキスタイルスクール専攻科修了。2007年より「atelier KUSHGUL(アトリエ・クシュグル)」として、手織り布の製品作りをスタート。2010年から京都にある、服とギャラリーの店「Mustard-3rd」内のアトリエにて日々機織りをしている。

website:

atelier KUSHGULinstagram:

@atelierkushgul