故郷の新潟で18年間ギャラリー&茶房を主宰してこられた神田洋子さん。2年間の京都滞在を機に、「染織の基礎をきちんと学びたい」と川島テキスタイルスクール(KTS)のワークショップをいくつか受講。そのうちの一つ「ずらし絣のマフラー」を受けた時、「もっといろんな絣模様に挑戦したい」と思い、3カ月の技術研修コースに進んで絣の技法を使った帯を制作しました。70代で新たに学びに踏み出して、修了時に「先が開けた感じがしています」という神田さんのインタビューをお届けします。

◆ 私にも「できた」を体感

−−新潟県ご出身の神田さんは、2年間限定で京都に来られました。織りを学びたいと思われたきっかけは?

私の住んでいる地域は、新潟県の中でも小千谷や十日町、塩沢など織物の産地が近く、昔から織物に携わっている方が多いです。そんな土地柄と、友人の好意で織機5台を自宅のアトリエに入れたのをきっかけに、経験者の仲間の指導と本を頼りに5人で平織りを中心に楽しんできました。ギャラリーの仕事を一旦お休みして京都に来たのを機に、染織の基本をきちんと学んで、それを帰ってからも生かしたいと思いました。

−−ワークショップから技術研修へ、KTSで学びを継続された理由は何でしょう。

自宅に織機があって仲間もいるので、学んだことを今後も続けられるような形で持ち帰りたいと思ったからです。KTSではどの講座も内容が充実していて、学びの緊張感がありました。絣はプロの職人がやるものと思っていましたが、絣のワークショップを受講して私にもできたのがすごく嬉しくて。学びの緊張感と結果の充実感を、もう少し長く体感したい、そして3カ月で形にすることで、その先につなげていきたいと思いました。

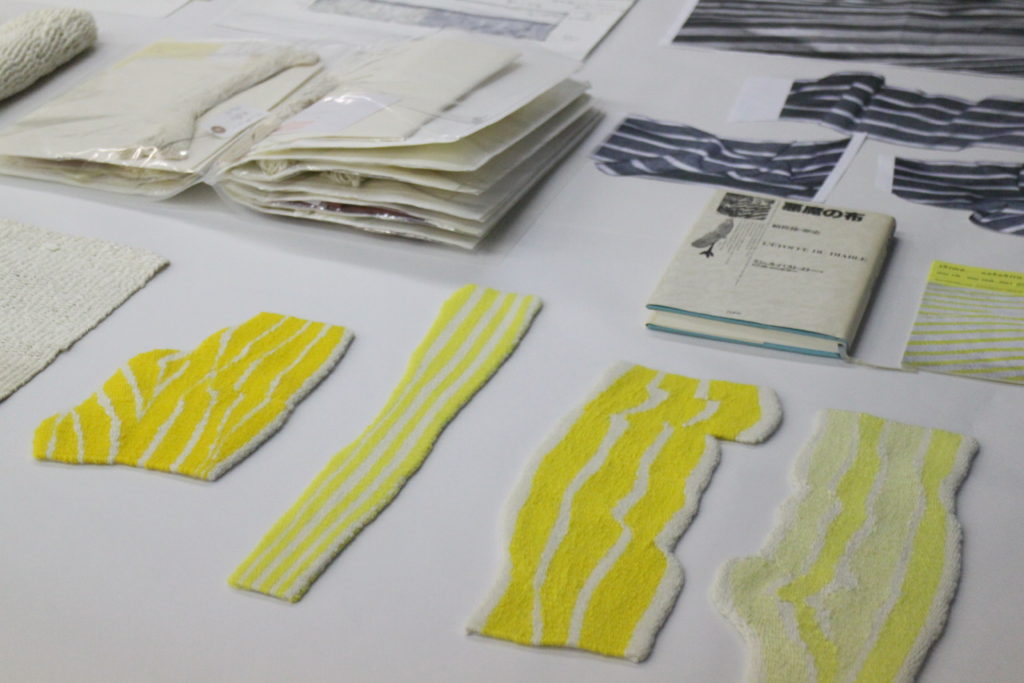

−−技術研修コースでは、デザインから始めて試作を行い、帯を制作されました。制作過程における学びを教えてください。

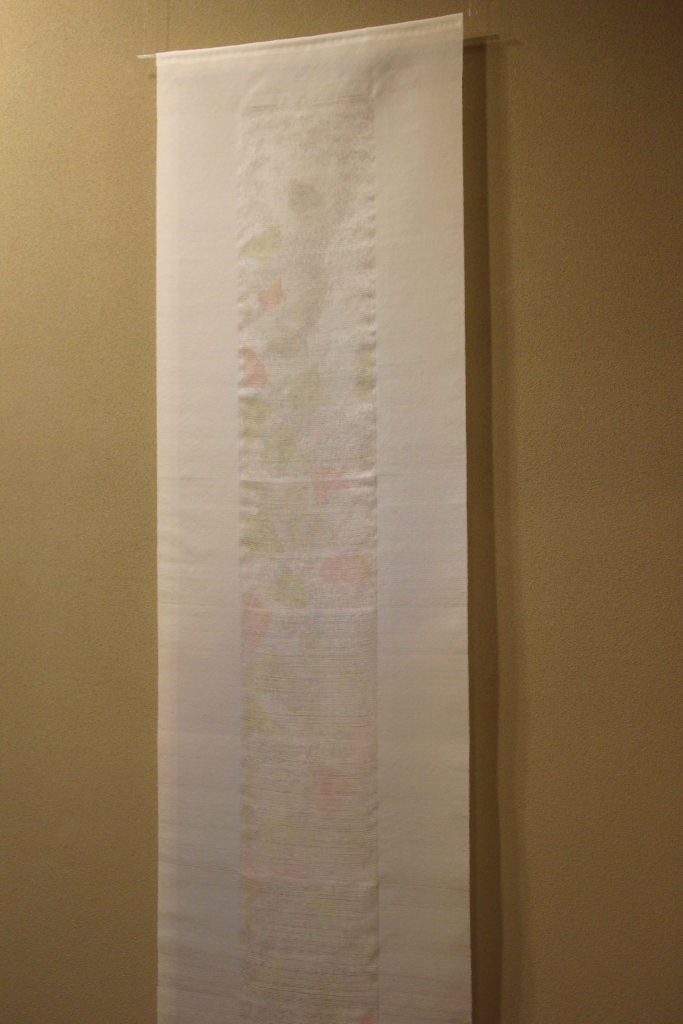

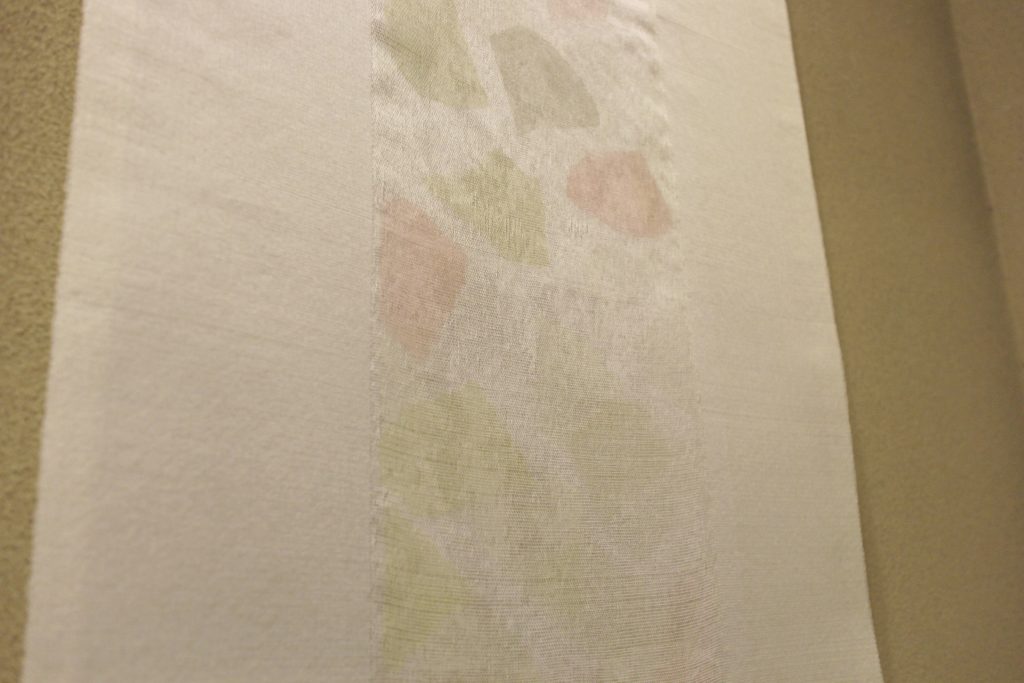

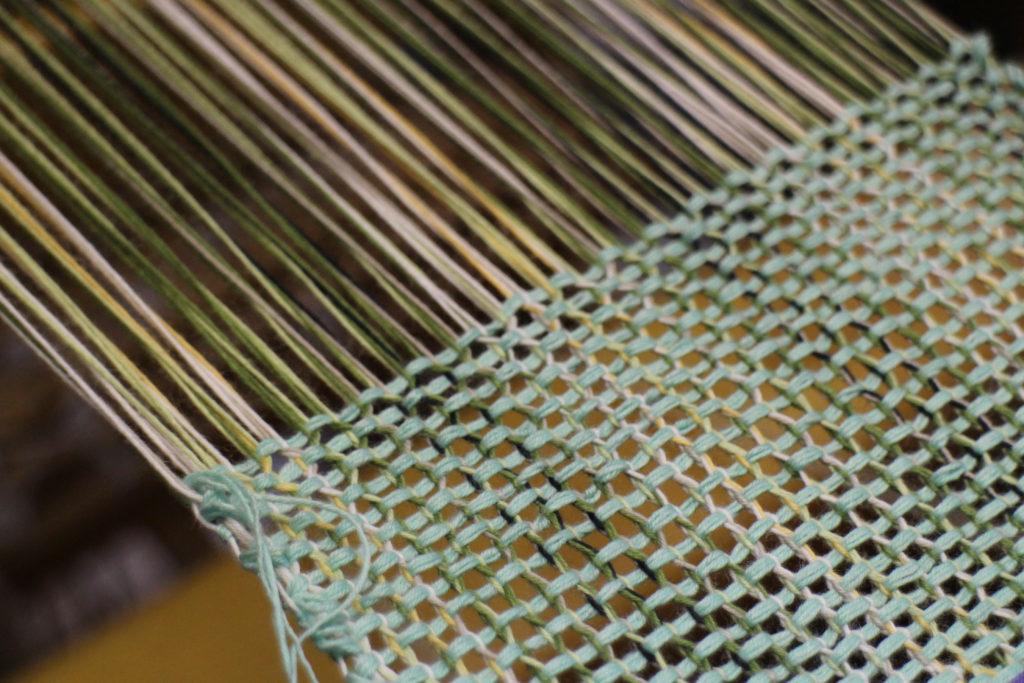

お太鼓の部分に、川の流れをイメージした流水紋をデザインしました。流れるように生きてきた私の人生にも重ねて。デザインから取り組むのは初めてで、思いついた図案が絣に合うかが分からず、イメージを制作につなぐのが難しかったです。糸を一本一本動かして、なめらかな曲線を作るのに苦心しましたが、織り進めるにつれて線が表れてくるのが面白くて! 糸の引っ張り具合や角度を試行錯誤する中で、経と緯の糸がイメージどおりにピタッと合う回数が段々と増えていく。緯絣は何度もやり直して自分が納得いくまでできましたが、経絣は機に糸を張ってしまうので、やり直しがきかない。絣は最初の組み立てが大事だと分かりました。思ったようにいかなくても、先生に相談しながらどうしたらいいかを考えながら進めていく過程そのものが楽しく、それが学びでした。

◆手仕事でお返ししたい

−−初めての挑戦で、3カ月で作品を仕上げるご苦労もあったのではないかと思います。前向きに受け止めることができるのはなぜでしょうか?

私は手仕事が好きで、織りは長年やりたかったこと。まずは、好きなことができた喜びと感謝が大きいです。やっぱり私は、糸や布にまつわる手仕事が好きだと実感しました。次やる時には反省点を生かして、もう少し自分の図案に合うよう、染めやすいように色を重ねる工夫ができるかなと思います。家に帰ってから、もう一度挑戦してみます。そんな意欲が芽生えるほど充実していました。手織りに加えて、絣が学べた喜びもあります。

−−絣の魅力は何だと思いますか。

絣の細やかさや素朴感が好きです。方眼紙のマス目の上に模様を描き、経と緯の組み合わせで様々な絣模様ができる可能性を思うと夢が広がりますね。スクールで絣を学んで、どう織るかを想像できるようになり、ものづくりのスキルが増えて先が開けた感じがしています。

−−先が開けた感じとは?

今住んでいる地域に里山があり、自然の恵みと共に生活があります。スクールで天然染色を学び、その難しさを知りましたが、周りにある自然がものづくりの素材になると思うと嬉しさがありますね。これから染織を取り入れて、自然と暮らしと相互につながっていくと思います。

それから制作しながら、この先、もう少しきれいに織れるようになったら、あの方に差し上げたいな、あの方ならこんな色が似合うだろうなと想像しながら、次の夢を描いていました。これまで私は周りの方にたくさんお世話になってきたので、手仕事でお返ししたい。今、生きていることに感謝していて、元気でいられる時間を本当に大事にしたい。スクールで学んだ3カ月を基本にして、手仕事の次の夢を描いていきます。