専門コース本科「ホームスパン」授業リポートの後半です。繊維から糸、布、マフラーへと形を変えていくプロセス。そんな初めてのホームスパンを通して、学生たちは様々な気づきがありました。

◆ ホームスパンは体をバランスよく使うの

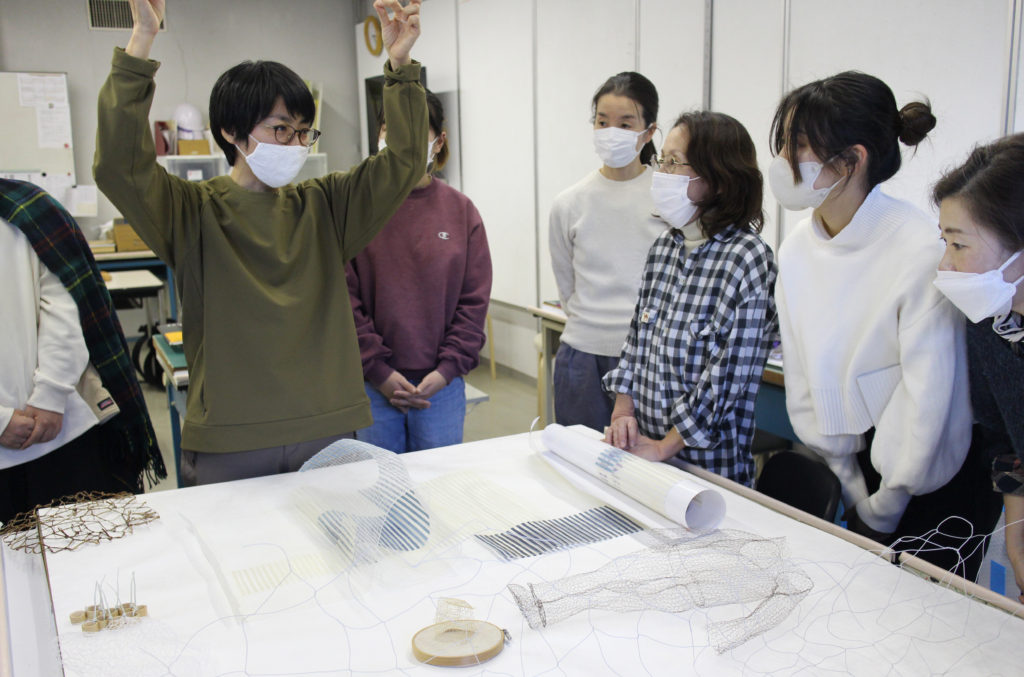

紡ぐ段階に入ると、「つくるものを意識して、糸を紡いでほしい」と最初に先生から一言。マフラーにするにはどんな糸がいいのかを想像し、「やわらかさのある糸をつくる」というように、まずはイメージをつないでいきます。

ハンドカーダーで毛をほぐして繊維を引き出しやすくし、糸車を使って繊維を撚って糸をつくる。けれどもなかなか同じ太さになってくれない糸の扱いに学生が困っていると、先生はこう伝えます。「人間のやることは機械じゃないから、ずっと同じようには紡げない。それでいい。それより気持ちを落ち着けて糸と向き合って。ゆっくり羊の毛のことを考えられるようになると、どんな糸をつくりたいかが自然と浮かぶから」

やがて空間に静けさが漂い、糸車が回る音、ペダルが一定のリズムを刻む音が心地よく響きます。集中力が高まっていくなかで先生は話します。4月のスピニングの時と比べて、「落ち着いて糸ができています。自分でもそう思いませんか?」

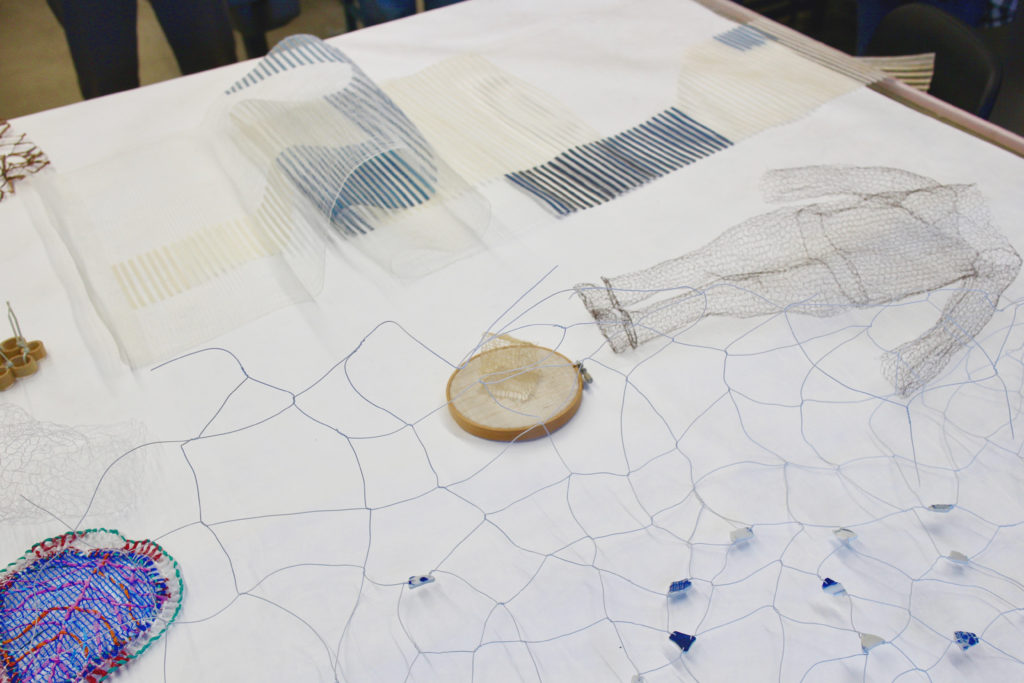

学生からはこんな感想が。「先生に、『羊毛がどうなりたいかに沿って紡ぐ』って言われた時、そういう気持ちでやるのかと初めて気づきました。私がやりたい方に繊維を引っ張るとうまくいきませんでしたが、やっていくうちに素直に糸になってくれたと感じた瞬間もありました」

出来上がった糸は蒸して撚り止めし、綛あげ、整経、機がけ、と織るための準備を進めます。「ホームスパンは工程が多い分、体のいろんな所をバランスよく使うの」と先生はにっこり。そうして学生は全身を使って、ものをつくるプロセスを経験していき、全員が無事に織り上げ、マフラーを仕上げることができました。

◆ 素材が教えてくれる

制作を終えて、一人の学生は「欲張らないのが大事」と気づいたと言います。「糸を紡ぐ時、欲を出さないで少しずつ誘導していくと確実に糸になってくれる感触がありました。途中でうまくいかなくても、羊と人間は違う生き物、個体差だってあるし、同じ人間でもわかりあえない時があるし仕方ないねという気持ちでいた方が、全体的に心穏やかに作業ができると感じました」。そんな、羊と人間の共同作業のように感じたそうです。

縮絨では風合いの変化を、直に感じ取れたのも大きかったようです。「(織り目が詰まり、柔らかい感触に変わった)タイミングがいきなり来てびっくりしました。縮む変化の速さが手に伝わってきて、今が引き揚げるタイミングだってわかりました」という感想も。そんなふうに、学びは先生からだけではなく、素材が教えてくれると知った実習でもありました。

中嶋講師は最後にこう話しました。「ホームスパンというと、糸を紡いで織った布としか紹介されないことが多いけれど、まずは『どういう布をつくりたいか』を見据え、いいものをつくるために必要な条件は何かを考えて糸づくりを始めるのが大切。この授業を機に学生が、糸紡ぎから素材に関心を持って制作することで、織物に対してより積極的な関わりができると思うんです」

講師としてだけではなく作家として、40年以上ホームスパン一筋で取り組んできた中嶋講師には、こんな思いもあります。「今は何でも出来上がったものが用意されている時代。ものがどうやってできているか知っておくのは大事だと思う。ホームスパンを特別なものにするのではなく、日常のつながりからあるものと思えるようになれば」

今回のホームスパンの実習を通して、ものづくりの深みを感じたのをきっかけに、来春の修了展に向けて、紡いだ糸を使った制作に取り組む学生もいます。

一人ひとりが手応えとともに、秋から冬を迎えます。