最初はテキスタイルマテリアルセンターに伺った。ここは東京・上海・ミラノのテキスタイル展示会で展示されたテキスタイルサンプルが集まってくる資料館で、多くの異なる素材・デザインのテキスタイルがハンガーにかかっている光景は圧巻だった。資料館を見る前に、イワゼン株式会社の岩田社長にレクチャーをしていただいた。

主にジャカード織の生地を作っておられるというイワゼン株式会社さん。多くの若手ファッションデザイナーの依頼を受け、そのデザイナーの表現したいものが作れるようなテキスタイルを作っているという。織機はションヘル織機というもので、これは織るスピードは遅いが太さの違う糸やテンションが違うものも織れるらしい。個人的に色々な素材を使ってみたいと感じている為、とても興味が沸いた。過去に制作したサンプルも見せていただき、緯糸を長めに残して切ってフリンジのようにしたものなど面白い加工方法のものをたくさん見せていただいた。加工方法の大変さや染色法の名の由来など、現場の裏話も聞く事ができ楽しかった。

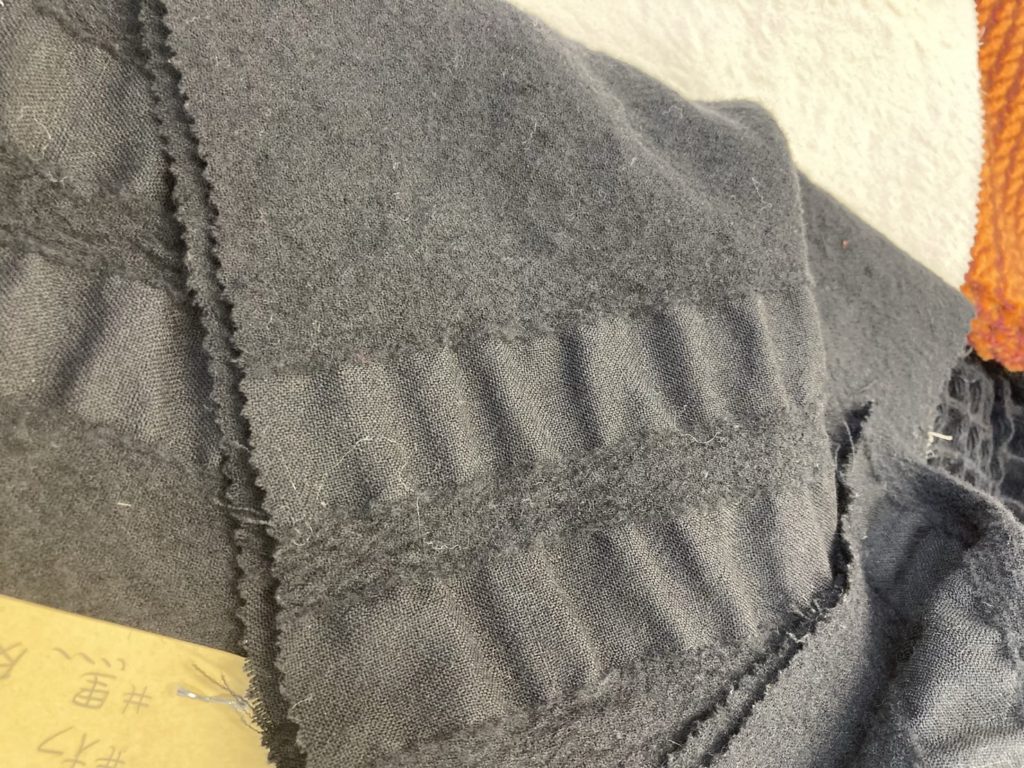

フリンジを長めに残した生地

フリンジを長めに残した生地

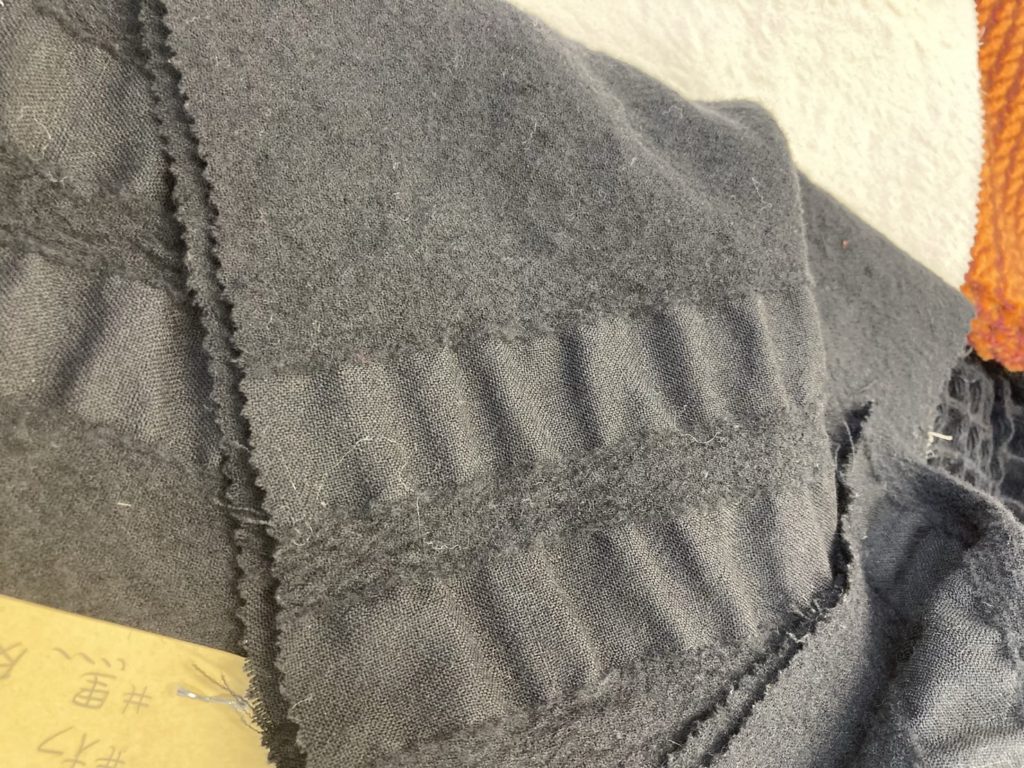

サンプルを見ながら、数々の斬新な手法で独特な表現を生み出した話をしていただいた。部分的に縮絨をしてシボを作った生地などを見て、布を織った後の「加工」についても考えさせられた。今まで織ることに精一杯で、最後の縮絨作業などについて深く考えていなかったと感じ、もっと意識していきたいと思った。社長さんが「考えてやろうと思ってもダメ。偶然やってできたものもある」とおっしゃっていて、これからはとりあえず興味を持った素材や手法は試していってみたいと感じた。

一部のみを縮絨した布

一部のみを縮絨した布

テキスタイルの技法に詳しくないデザイナー側の希望を汲み取り、デザインが活きる布にする事はとても難しい事と感じた。必ず思い通りのものができるわけではなく、時にはデザイナーに気に入ってもらえない時もあるそうだ。しかし、蓋を開けてみるとデザイナーに不評だったものの方が評判良かったりする。偶然の産物が思わぬ結果に繋がる事は面白いと思った。

レクチャーの後は、サンプルを見て回った。とにかく数が多く、何時間でも見ていられそうだった。多くのデザイン・パターンを見ることができ、とても勉強になった。日本独自の手法で作られたテキスタイルも多いそうで、日本の技術の需要の高さを感じられた。

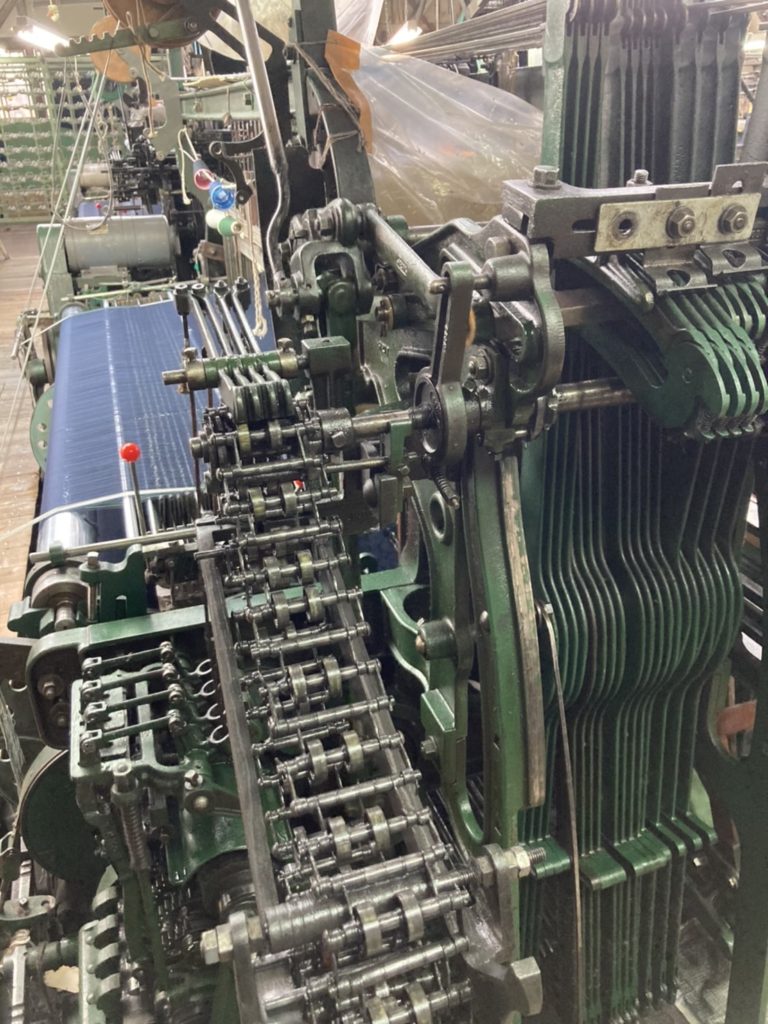

次は葛利毛織工業株式会社に伺った。古民家の奥に工場があり、遠くからもガシャン、ガシャンと織機の音が聞こえてきた。先ほど説明していただいたションヘル織機が見られるという事で楽しみだった。工場では生地をつくる各工程を実際動いているところを見ながら説明していただいた。

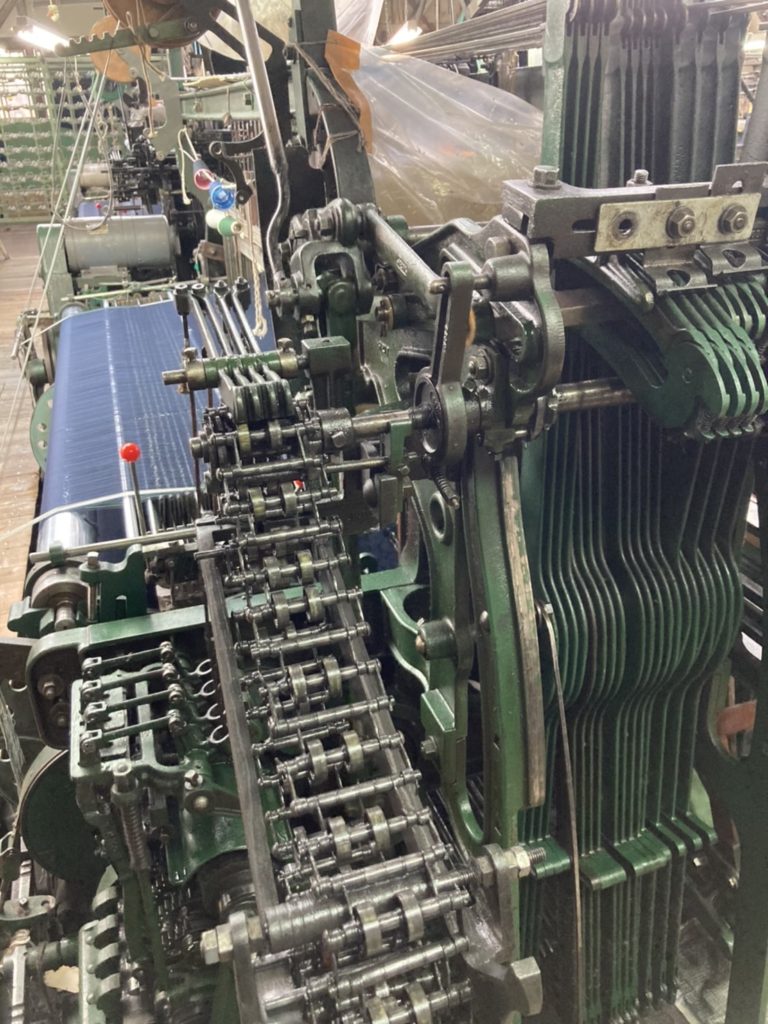

葛利毛織工業さんは高品質のスーツ生地をションヘル織機で織っている。ションヘル織機は新しい工業用織機に比べてスピードがとても遅いと聞いていたが、実際見てみるとシャトルが目にも止まらぬ速さで横に滑ってどんどん布が織られていき、とても迫力があった。工業用ションヘル織機は経糸、緯糸の動きをチェーンのような機械にコマを入れプログラムを組み、委託図通りに織る事ができるようにしているらしい。また、経糸一本ごとにストッパーという装置をセットし、経糸が切れた時に下に落ちて代わりの糸が補充されるようになっている。機械で織っているとはいえ、手織りとは違うところで色々と作業があり、やはり織るということは時間と労力がかかると改めて感じた。各工程の様子を見せていただいたのだが、綜絖通しの工程では速い人は1時間600本くらい通すと聞き、プロの技に感嘆した。

ションヘル織機のプログラムが組まれている

ションヘル織機のプログラムが組まれている

ションヘル織機でシャトルが入れ込まれているところ

ションヘル織機でシャトルが入れ込まれているところ

最後に工場で働いている方々のお話も聞く機会があったのだが、同世代の職人の方々のものづくりへの熱い思いに刺激を受けた。また、専務のお話も聞く事ができ、世界でも絶滅しかかっているションヘル織機を使い続け、布を織っていく事の意義を話していただいた。葛利毛織工業の皆さんの仕事に対する情熱を感じ、このように真剣に向き合い、常に精進する姿勢を見習わなくてはと思った。

最後は木玉毛織株式会社に伺った。木玉毛織株式会社は、ガラ紡という日本で発明された糸紡ぎの手法で糸を作っている。ガラ紡は現役で生産している機械は数少なく、貴重な現役の機械を見られる機会を得られて嬉しいと思った。

最初に丸編機という、ニット素材を織る機械を見せていただいた。こちらは横編みのニットを高速で生産できるそうで、整経が必要ないそうだ。伸縮性があるジャージのような生地が作れ、主にカーシートなどの生地を作っている。丸編機で編んだニットは円状になっており、最後に切って生地にするという。大きな袋状のニットが下から出ており、製品になる前にはこんな形なのかと思い、興味深かった。

次にガラ紡の機械を見せていただいた。ブリキの筒がずらっと並び、その中から綿の糸が上へ伸び、巻かれている様は今まで見た事のない光景だった。ガラ紡で紡がれた糸は手紡ぎのような仕上がりで、綿という素材の温かみも感じられた。綿を筒状に形成して筒に詰め、そこから糸を引いているのだが、綿の筒が短くなると筒から飛び出してしまう。この綿は捨てられるのではなく、他の残った綿と一緒にまとめられ使用される。無駄もなく、環境にやさしい素晴らしい製法だなと思ったが、生産性が低く、1ヶ月に250kg程しか糸が紡げない事から、ガラ紡を続ける工場は今はとても少ないらしい。しかし、手紡ぎのようなナチュラルな風合いを出せる糸を紡げるガラ紡は貴重だ。葛利毛織工業株式会社の方々と同じく、木玉毛織株式会社の皆さんが伝統的な手法を継続してくださっている事に敬意の念を抱いた。

ガラ紡

ガラ紡

この学外研修では3カ所見学をして、たくさん新しい事を学び、見る事ができとても充実していた。マテリアルセンターでは色々な新しい技法や試み、また様々な布やニットを見て、テキスタイルの表現方法はとても奥深いと改めて感じた。葛利毛織工業株式会社と木玉毛織株式会社ではションヘル織機とガラ紡で布、糸の製造を行っている現場を見学する事ができ、とても貴重な経験ができた。新しい工業織機に比べ生産性は低いが、ションヘル織機もガラ紡もハイテクな機械には出せない手触りや風合いが出せる。尾州のテキスタイルは世界的にも高く評価されているが、それは効率ではなく高品質なものを丁寧につくるという信念を大事にしているからではないのだろうか。自分が作品を織る時も、一つ一つの工程を丁寧に、良いものをつくるという事を軸に制作をしていきたいと思った。

テキスタイルマテリアルセンター

株式会社イワゼン

葛利毛織工業株式会社

木玉毛織株式会社

大鹿株式会社 新見本工場