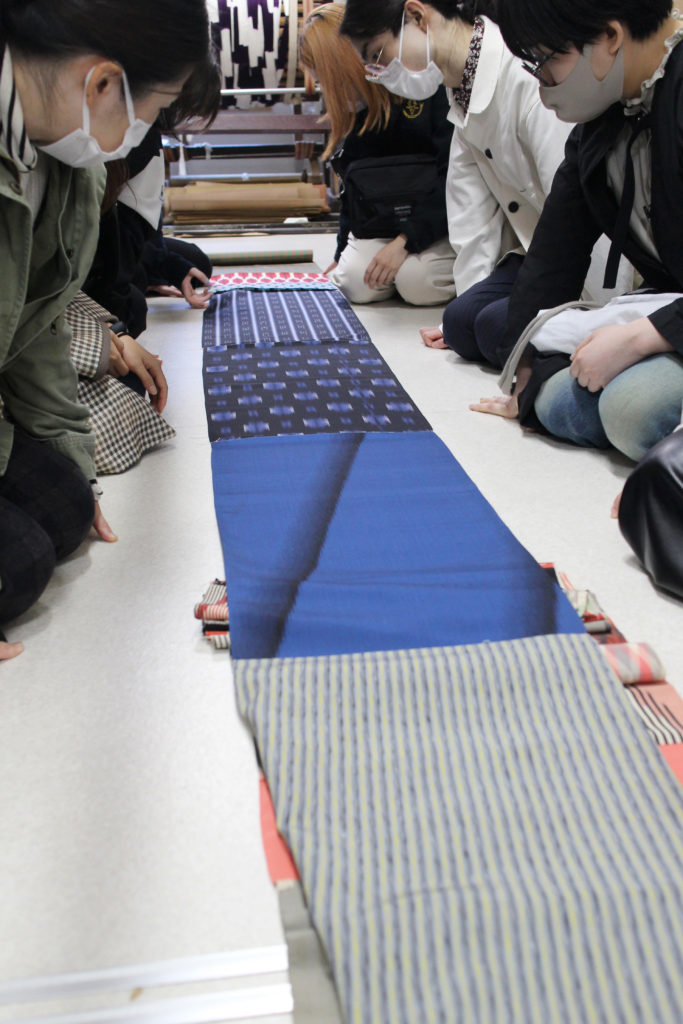

川島テキスタイルスクール(KTS)の専門コースでは、年に一度、織りを仕事にしている修了生による授業を行っています。2000年度に専攻科を修了した長友宏江さんは、10年に「のの(nono)」というオリジナルブランドを立ち上げ、布をつくり、洋服や鞄、小物の企画、デザイン、製作、販売までを手がけている方です。校外学習として、長友さんのアトリエ兼ショールームを訪ねました。そこで学生の頃の作品や、今実際に販売している洋服や布小物、生地サンプルなどを見せてもらいながら、これまでの学びや仕事の経験を、どう製品づくりに生かしていったのかなど、お話を伺いました。

◆拠点も人生も、DIY精神で

長友さんは2021年2月、それまでの10年間ショールームを運営していた場所を離れて、同じ京都市内の一軒家に新たな拠点を立ち上げたばかり。案内してもらった2階のショールームはアットホームな雰囲気で、壁塗りや床張りなどのリフォームは自ら行ったそうです。その自分でやるというDIY精神は、ご自身の人生にも通じていて、「学生時代に取り組んだことが、今に至るまでずっとつながっているんです」と、長友さんはにこやかに話し始めます。

子どもの頃からつくるのが好きだったという長友さんは、「洋服を仕立てる仕事がしたい」と、まずは服飾の大学へ進学しました。そして「自分でつくった布で仕立てたい」という強い思いのもと、卒業後に家庭科の講師をしてお金を貯めて、KTSに入学。織りと染めの基礎を学んで、自分が純粋に魅かれるものを探し求めた先にステッチの面白さに目覚め、2年目の専攻科では、あえて織りをやらずに、ひたすらステッチの作品づくりに取り組んだと言います。当時身につけた独自のステッチ使いは、現在もカバンや帽子などの製品づくりで生かされています。

綴織の緞帳製織の仕事を経て、その後、母校の大学で助手として勤めながら大学院へ進学。「多重織りの洋服をつくりたい」、構造や質感など「テーマを決めて織る」という目標を持ち、洋服制作を行ったそうです。多重織りの洋服づくりは今も続けていて、学んだことを製品に応用するのに、素材やストレッチの強度、形を変えるなどして、着心地を良くするための工夫をしています。

◆一人でも続けていく

次に求めたのは、編みの仕事。卒業後は生地から企画・デザインして洋服をつくるジャージ製造会社に就職しました。そこで使っていたのは丸編み機という、丸く筒状に生地を編むニットの機械で、中が見えない編み機の仕組みを理解するために、「部品を外し、分解した状態で各パーツをスケッチして、頭に叩き込んでいました」と。そう当時の経験を語る長友さんは、どこか楽しそう。機能や仕組みが細かく記されたページを「結構面白いです」と言って見せてくれました。「針が通る道があり、どこに引っ掛けて編んでいくか、どこで糸を上げ下げするのか。織りも同じですよね。仕組みを知らないと、うまく使いこなすことができないと思うので」

「のの」の製品には、手織りの他に、編み地のものも多く、なかには当時の勤務先で培った技術を自ら展開させたものもあります。長友さんは一枚のショールを見せて、端っこを縫わない工夫を説明。それは勤めていた会社で自ら編み出した方法だそうですが、その後、会社は倒産。しかし、そこであきらめないのが長友さん。「じゃあ、私やろうかな」と、一人でも続けていったそうです。当時、勤務が終わってから夜な夜な取り組んでいたという、たくさんのサンプルづくりも、現在の製品づくりに生かされています。

◆好きなことを続けるために、補う何かを持つ

いま、独立して10年。ショールームに並んでいる製品は、長友さんがこれまで学びや経験を糧にして、幅を広げてきた賜物なのでしょう。オリジナルな魅力にあふれた製品の数々には、長友さんの静かな情熱が込められています。

「ただ単に好きなことをして暮らしたいという、わがままなやつなんです」。そう穏やかに笑う長友さんですが、「安定はしない」という現実も伝えます。とくに、ここ2年近く続いているコロナ下で、展覧会などのイベントが軒並みキャンセルになっている状況。そこで「一つの道だけじゃなく、それを補う何かを持っておく」と再確認したそうです。「私の場合は家庭科の免許を取ったのも、大学院に行ったのも、教える仕事で生活を安定させるためでもありました」。それが、好きなことを続けていくための道、と。

その上で長友さんは、「やりたいことはやった方がいいかな。やらないでいると、たぶん後悔すると思うんです」と、まっすぐに語ります。「大変な状況でも、いろいろ考えればできちゃうもんなんで。あの時、コロナで大変だったからあきらめたというよりは、大変でも、やったって思う方が力になる」

いま、スクールで学んでいる学生たちも、それぞれに昨年からの大きな変化で自分を見つめ直して、やっぱり手織りを学びたい、続けていきたい、という思いで日々、制作に励んでいます。だからこそ、いま、長友さん自身の実感から語られたことは、ストレートに胸に響いたことでしょう。最後に長友さんは、こうエールを送りました。「大変な時期を乗り越えた自分というのが、後々すごく力になると思うので突き進んで。私も突き進みます!」

◆ 長友さんにとって織りとは? 「楽しみなこと」

何もないところから、何を自分が選ぶかで形にしていける。織りにしても編みにしても同じですが、縫製など自分が手を加える範囲が狭い状態で洋服になり、織ったまま、編んだままで着られる。そうやってゼロから100まで、すべて自分でやる楽しみがあります。出来上がりを想像する楽しみもあって、想像を超えたものができたりもする。それが面白いです。

〈長友宏江さんプロフィール〉

ながとも・ひろえ/杉野女子大学(現・杉野服飾大学)卒業。家庭科の講師を経て、川島テキスタイルスクールで学ぶ。2000年、専攻科を修了し、織物会社で綴織の緞帳製織に携わる。東京に戻り、母校の大学で助手をしながら多摩美術大学大学院美術研究科へ進学。卒業後、ジャージ製造会社に就職し、ジャージ生地のデザイン・企画・製造を担当。07年から10年まで、atelier KUSHGULに参加。10年10月に「のの」を開業。

website: nono

instagram: @nono_2010.10