初夏から夏至の頃、専門コース本科では民族学・文化人類学から見た刺繍布の熱気あふれる授業が繰り広げられています。国立民族学博物館(みんぱく)の上羽陽子准教授による「ニードルワーク」3回授業シリーズもいよいよ最終回を迎えました。講義は、幼児婚や刺繍禁止令などの話題からインド西部ラバーリー社会に更に分け入り、また刺繍の模写では、一枚の布を通してラバーリーの人々と糸と針によるコミュニケーションを図るようにものづくりの奥行きを知り、その面白さを堪能した時間となりました。

みんぱく・上羽陽子先生のニードルワーク授業 1

みんぱく・上羽陽子先生のニードルワーク授業 2

◆ラバーリーの人だったらどうするか?

これまで2回の授業で学生たちは、ラバーリーの刺繍技術を習い、刺繍布の背景にある社会や歴史を見つめ、少しずつものの見方が変わってきています。最終課題として、刺繍布サンプルから好きな部分を見つけて模写を進める学生に、上羽先生はこう話しかけます。「さあ、ラバーリーの人だったらどうするかな?」この授業では学びを糧に、作り手の意識までも想像していきます。

そんなふうにインドに行ったことがなくても、ラバーリーを直接は知らなくても思いめぐらせることができるのは、20年近くラバーリーに通ってフィールドワークをしてきた上羽先生が、知識だけでも技術だけでもない、経験から得た実感を授業で語られているから。なかには「私は現地で養女*になっているんですけどね」と、驚くような内容をさらっと話すことも。それはラバーリー社会の幼児婚の風習についての話の流れからで、ラバーリーでは今でも3歳から7歳頃になると結婚相手を親同士が決めて婚約を成立させることもあるそうです。幼児婚のメリットの一つに、姻族を増やしてネットワークをつくる点を挙げ、先生はこんなエピソードを教えてくれました。

「私が現地調査をしていて一番良かったのは、調査でラバーリーの村々に行くと必ず親戚がいるんです。私は養女になったので、ブジョリ村のバンカさんの娘です、と自己紹介すると、父の妹の…とつながりを説明されて『お前と俺は家族だ』と。それで『ちょっとお茶飲んでいくか、泊まっていくか』、『うちの娘がブジョリ村に嫁ぐんだ、よろしくな』と言われるんです。ラバーリーの人たちはネットワークづくりがすごく上手で、婚戚関係を結んでいろんな村に姻族を作っていきます」。

それが、120万都市に人口2%弱ほどのマイノリティのラバーリーの人々にとって、困った時に助け合うセーフティネットになり、コミュニティ内の自分の意識付けや、風紀を守ることからも、幼児婚の慣習があるそうです。

◆ものの価値は普遍じゃない

先生は話の折々に、「幼児婚ってどう思います?」と問いかけます。文化が違えば結婚の捉え方も変わり、良し悪しではなく、どう思うかを投げかける。学生たちは皆、すぐには答えられないのですが、異文化に対面した時に自分はどう反応するか、考えをめぐらせるきっかけとなりました。

幼児婚の話は、婚礼において刺繍布が婚資や持参財として重要な役割があるという、ものづくりの価値観につながります。ラバーリーでは、婚礼用に手づくりした衣装や刺繍品などは、相手の家族や親戚によって評価されるのだそうです。それから講義は、社会変化によって1990年代に刺繍禁止令が発令されて以降、特に伝統的な刺繍ができなくなっている現状や、ものづくりの変化、商品づくりが広がらなかった理由などに話が及びました**。

講義を通して伝えられた一つに、「売るためではないものづくり」の視点があります。上羽先生は言います。「私たちは市場経済にどっぷり浸かっているので、ものの価値は美的価値や希少性などを考慮した価格に反映されると思い込んでしまっているけれど、それは普遍じゃない。売るためではないものづくりをラバーリーの人たちはしていて、時にはタダだったり、別の評価軸があったりもする。価値体系に対する『もの』について、ラバーリーのものづくりは根本的に考えさせられます」。

◆しんどい時には、ものの力を少し頼りにしてみて

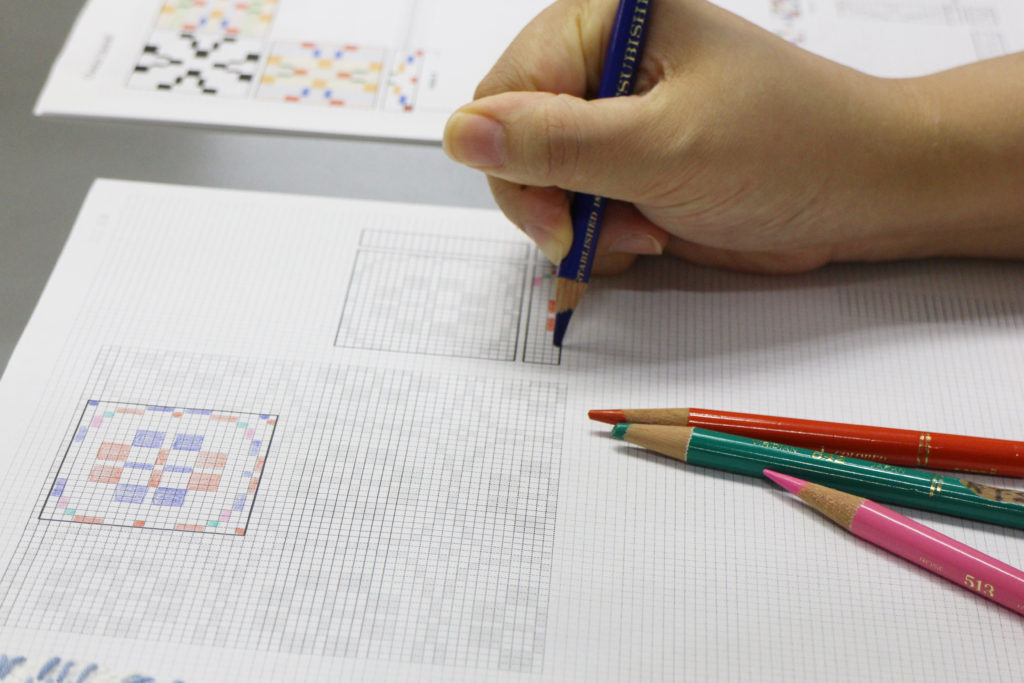

模写の時間、真剣な表情で黙々と手元に集中する学生たち。「ハンクリ(はしご状の鎖縫い)上手になってきたね」「線が自由に描けるようになってきたね」と先生に声をかけられ、「最後になってようやく」と顔がほころぶ場面も。模写では一針一針観察してもわからない所はあって、先生に相談して「(拡大鏡で)のぞいてみた?」「裏はどうなってる?」と一緒に手がかりを探していきます。

孔雀文様の刺繍では、端の処理がわからず、模写と実物を見比べることに。「(端だけ)糸が尖って見えるのは何だろうね?」「(糸を)引っ張ってるからかな?」「いい気づき。同じようにやってみようか」。まるで謎解きのようなやりとりが行われ、一つ解析できると、他のはどうかと周りにも目がいくように。模写を通して、糸の力加減や針先の扱いなど細部まで見る力が鍛えられました。

学生と一緒に刺繍布を見ながら、「(ラバーリーの人は)この棘っぽい表現が好きなんだね。面白いよね、ずっと眺めていたいよね」と先生も見入ったり、「ラバーリーの人たちは一枚の布をずっと持ち歩いています。一緒にいる時間が長いので、刺繍に対しても布に対しても愛着があるんですね」と楽しそうに話す場面も。

授業の最後に、先生からはこんなアドバイスがありました。「皆さんもこれから続けていく中で、作れなくなる時が出てくると思います。理由なんかありゃしない、ただ作れない、作る気分になれないという時が一流と言われている人にだってあります。そんな時はラバーリーの刺繍を思い出してやってみるのも気分転換になります。ものには、やっぱり力があるんですね。人の手がこれだけ加わるので。しんどい時には、ものの力を少し頼りにしてみて。ものを眺めて、この人もこうやって作ったんだなと想像するのも、手を動かすのもいいと思います」

「ものを見る目」が多面的に広がった3日間の授業。刺繍布に対する愛着は、ラバーリーの人たちと同じく上羽先生からも感じられました。刺繍布はもちろん、長年通い続けているラバーリーに対しても。時間と思いの積み重ねが、ものへの信頼や愛着を育むのではないか。そんな、ものづくりの味わい深さを知った授業でした。

おわり

*上羽先生がラバーリーのコミュニティで養女になったいきさつや体験について詳しくは、『インド染織の現場──つくり手たちに学ぶ』(臨川書店2015年)に書かれています。

**参考記事:「NGO商品を作らないという選択──インド西部ラバーリー社会における開発と社会変化」上羽陽子