1-2、2-3、2-3、2-3…組織織りの説明では、数字がテンポよく飛び交います。専門コース本科では、天秤機を使った組織織りの実習が行われました。4月に行われたジャッキ式の4枚綜絖の織機を使ったディッシュクロス制作実習を経て、今回は8枚綜絖の天秤式の織機を使って、より深く組織織りを学びます。授業の前半は5〜6種類の組織織りのサンプルをつくり、後半は学んだ組織を使ってデザインし、ラグマットを制作しました。

◆ドラフト図を読む、起こす

この実習の目的は、組織織りを学ぶと同時に、天秤機を使いこなせるようになることです。天秤機は、上部の天秤装置から綜絖枠と踏み木が吊られた、北欧でよく使用されているタイプの織機。多綜絖で使えて、複雑な組織が安定して織れるのが特徴です。

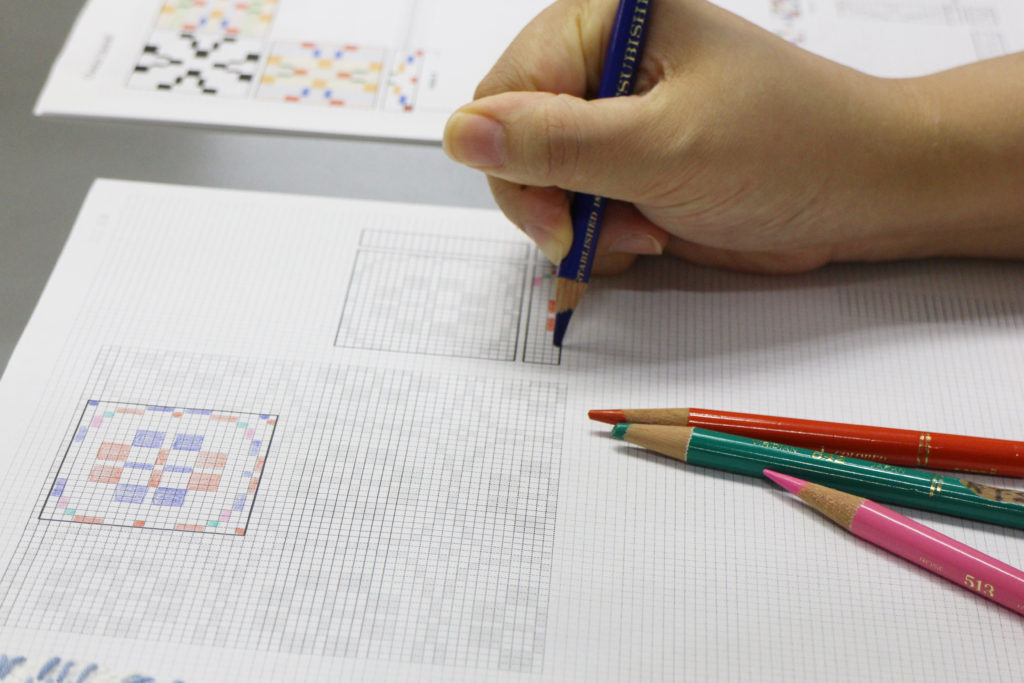

サンプルづくりは、柄を見て「どうなっている?」と考えるところから始まります。仁保講師の説明のもと、見本の組織図、綜絖通図、踏み順、タイアップ順を合わせたドラフト図を「読む」。そして綜絖通し順や踏み順にアレンジを加え、サンプルをつくる計画を立て、ドラフト図を「起こす」。

仕上がりの柄のイメージを描き、パターンの最小単位を取り出し、綜絖通し順や踏み順、タイアップ順を組み合わせて図に落とし込む作業は、「考える」の連続です。学生たちは「これで合ってるのかな?」と首をかしげながら模造紙にペンを走らせ、互いに照らし合わせたり、先生と答え合わせしたりしながら、脳内で組織を組み立てようとしていきます。

◆「そういうことか!」を体得する道のり

ドラフト図の次は、タイアップ、織りへと進みます。組織の仕組みを、まずは頭で理解しようとし、機の準備で頭と手をつなげ、織りながら体に落とし込んでいくプロセス。それは「わからない」「難しい」から、「どうしてこうなる?」を経て、「そういうことか!」「わかった!」を体得していく道のり。

そうして一つひとつの工程をやってみることで、組織の仕組みがどうなっているのかを考えるのが訓練です。前半の授業では6種類のサンプルをつくるのに、そのプロセスが6回繰り返されました。綜絖の枚数が4枚から6枚、そして8枚と増えていくにつれ、なかなか理解が追いつかなくなるも、学生も先生も粘り強く向き合います。

張り具合を変えていき、全体のバランスをとるなど、準備でも緻密さが欠かせない。

◆「組織脳」を身につける

後半、ラグマット制作では、サンプル織りで学んだ二重織りの要素を使って、裏表の色の切替効果を生かしたデザインを考えました。そしてラナセット染料で染色し、8枚綜絖で織り、縮絨して完成! 頭も体もフル稼働の11日間を通して、学生からはこんな感想がありました。

「サンプル織りで、綜絖通しを毎日やるのは大変でしたが、織る前の準備のプロセスを覚えられました」、「デザイン画を描くのに、自分の中の絵のイメージを組織図に変換するのが難しかったです」、「(踏み木を踏み変えるだけでも、さらに)パターンが何通りも考えられるのが面白かったです」、「今回(ラグの)デザインを行ったことで、自分で仕組みを考えられるようになりました。これから布を見た時にも、組織の理解度が上がるのかなと思います」

この実習を通して、担当の仁保講師が目指したのは「考える過程を身につける」こと。いわば「組織脳」。学生たちは組織織りを通して、つなげる思考を学んだとも言えるでしょう。また一つ、織りの世界の広がりを知った授業となりました。