京都が産地の「西陣絣」。その絣づくりを担うのは、絣加工師と呼ばれる職人さんですが、80代、70代と高齢化が進んでいます。いずれ後継者がいなくなる状況を知って職人の世界に飛び込んだ葛西郁子さんは、現在、唯一の若手西陣絣加工師として活躍している方です。専門コース「表現論」の授業で、西陣にある葛西さんの工房を訪ねました。

京町家の奥行きのある部屋。紫と白の鮮やかなコントラストの糸束が、目線と同じほどの高さで、手前から奥にピンと張られています。「経巻きのセッティング中なんです」と、葛西さんは作業の活気そのままに迎え入れてくれました。はじめに、西陣絣加工師について「ザ・絣の経糸をつくる職人」と力を込めて紹介する葛西さん。それは織るでも染めるでもなく、「絣をつくる」に特化した仕事です。日本各地に絣の産地があるなかで、西陣絣の特長は「経糸」をずらす経絣であること。先染めした糸を組み替えたり、ずらしたりして模様を作り出す技法で、全盛期だった1950年代頃は、おもに絣御召というおしゃれ着用の着物に使われてきたのだそうです。

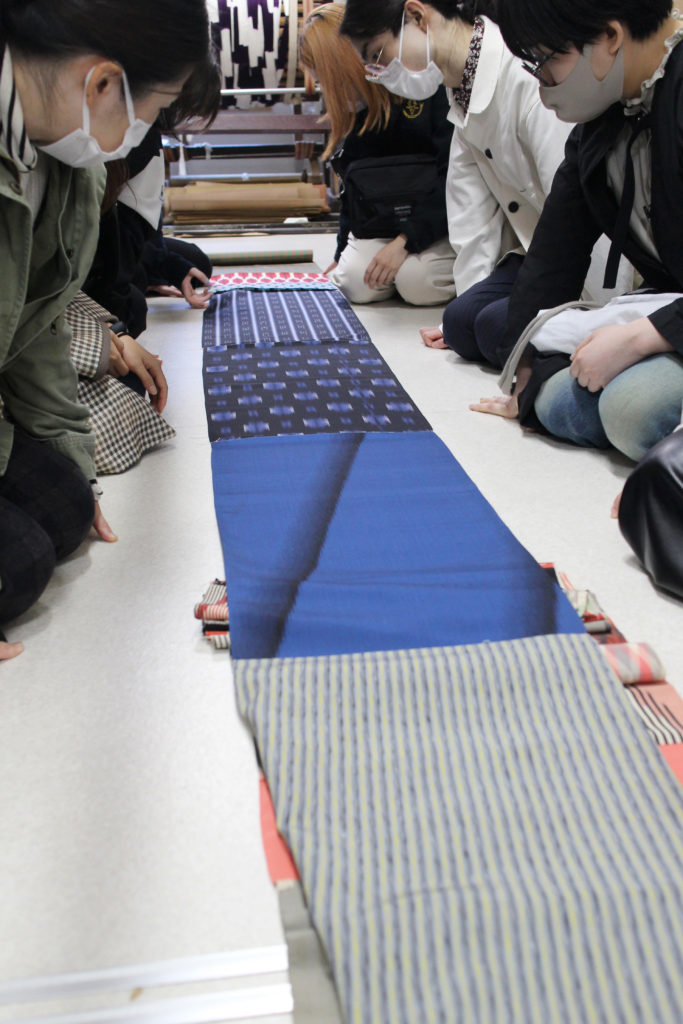

葛西さんは師匠から授かった当時の生地見本を見せながら、西陣絣の変遷や、現在の仕事の流れなどを教えてくれました。「西陣の絣の最大の特色は、高さのある梯子(はしご)という道具に経糸をかけて、縦方向にずらす」と、実際の道具を見せながら説明。「大胆なずらしや、幾何学模様の面白さがあって、私は学生の時に初めて見てショックを受けたんです。何これ!? かわいいし、楽しいし、ずらしのレベルが半端ない。何この角度、うおー!って」。その語り口にも、西陣絣への情熱がほとばしります。

絣の着物制作に励んでいる学生から、「括り」の技術に関する質問が上がると、葛西さんは実際に西陣絣で用いる技法をやってみせながら説明してくれました。1つ聞けば、5倍は返してくれる。一つひとつの手順とコツを、実地に基づいて具体的かつ丁寧に。そんな葛西さんのオープンな姿勢からは、西陣絣を伝えたいという思いと、広い意味での織物に携わる仲間として、学生に接してくれる親身さを感じました。

葛西さんは、着物や帯、能衣装、神社の几帳の制作などの伝統技術を継ぐ仕事のほか、西陣絣を今とこれからに生かす仕事にも取り組んでいます。ファッションの仕事ではイッセイ ミヤケのコレクションに、手がけた絣の生地が4シーズン連続で採用され、パリ・コレクションで披露。2015年からは「いとへんuniverse」という団体を仲間と立ち上げて、西陣絣をつくるだけではなく、その魅力を伝える活動を精力的に行っています。

学生に対して、「がんばろうね、日本のものづくり」と声をかける場面も。織物の業界自体、存続が厳しい現代において、織物を仕事にすることは、たやすいことではありません。それでも、その厳しさを跳ね飛ばすほどの「好きの力」を葛西さんは持っていて、実際に道を切り開いて体現しています。最後に、学生に向けて、こんなメッセージをくれました。

「好きを信じる心が大事。織りがいいなと思ったら、その心をとにかく持ち続けること。これ基本です!好きって思う気持ちが、とにかく、すべてを救ってくれるので。曖昧に聞こえるかもしれないけど、ほんとにこれは事実だと思う。そうやって私もやって来られたし、この仕事にも巡り会えたので。そのご縁で出会えている人たちは面白い人ばかり(笑)。織りを続けていく上で、困ったことがあれば何でも聞いてください」

◆ 葛西さんにとって西陣絣とは? 「生きがい」

師匠との出会いで、西陣の絣はすごい!と思ったのが始まり。今は後継者が私一人なので、絶やさないで次につなげていくという使命感でしかないです。何より大好き。寝ている時も糸を括る夢を見るぐらいに好きすぎて、生きがいです。

西陣は基本的に分業ですが、いろんな職人さんと横のつながりがあります。私の仕事でも染め屋さんや整経屋さんと相談して、お互いの次の仕事が良くなるよう、高め合いながらやっています。そんなチームで作っている感覚を味わえるのも、やりがいです。

〈葛西郁子さんプロフィール〉

かさい・いくこ/京都市立芸術大学美術学部大学院修士課程修了後、同大学で非常勤講師として勤務。西陣絣の後継者がいなくなると知って、職人の世界へ。2010年から西陣絣伝統工芸士の徳永弘氏に師事。15年に独立し、葛西絣加工所を開く。唯一の若手西陣絣加工師として仕事をし、「いとへんuniverse」の活動も行う。

website: いとへんuniverseinstagram: @itohen_universe

@itohenmirai

facebook: @いとへんuniverse